本日は、尊敬と畏怖を込めて、個人的に強く憬れるデザイナーを追いかけてみたいと思います。

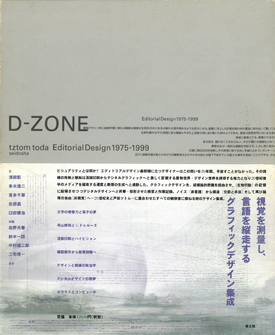

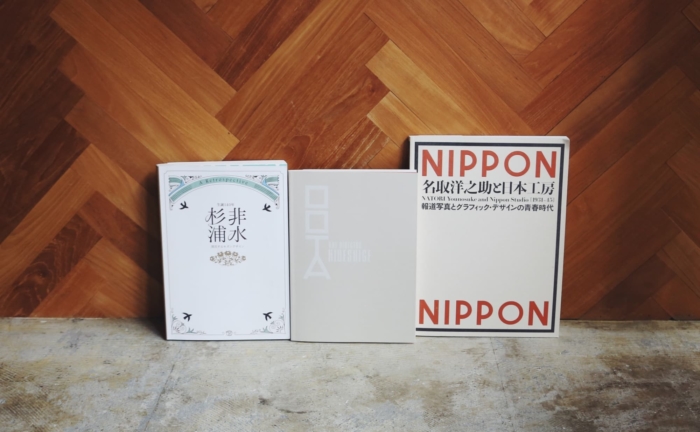

日本におけるDTP(デスクトップパブリッシング)の先駆者として変革をもたらし、今も多くのデザイナーに影響を与え続けているグラフィック/エディトリアルデザイナー、戸田ツトム 。1970年代の写植時代からスタートし、パソコンによる組版のデザインに移行した1990年代までの氏の膨大な仕事をまとめた作品集「D-ZONE エディトリアルデザイン 1975-1999」を軸に、関連書籍をご紹介します。

D-ZONE エディトリアルデザイン 1975-1999

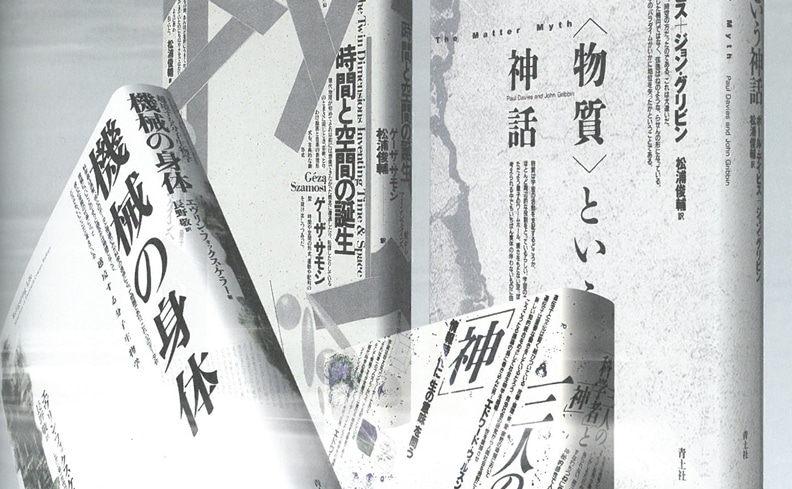

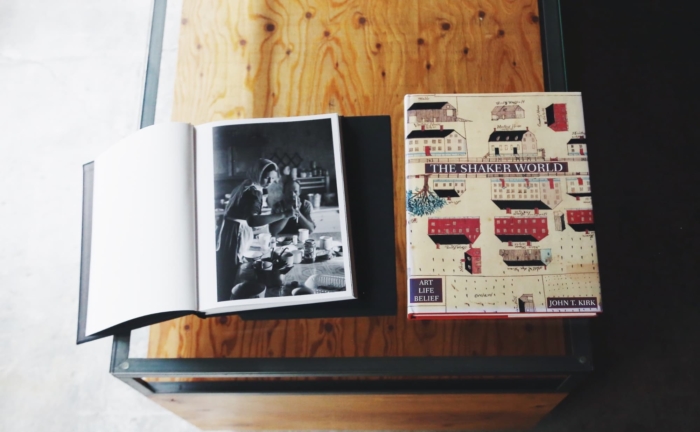

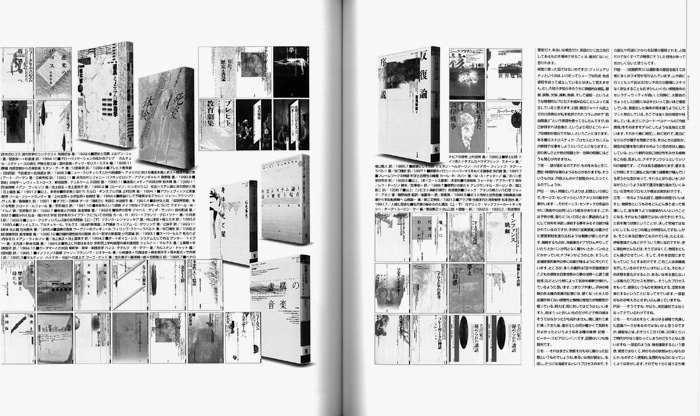

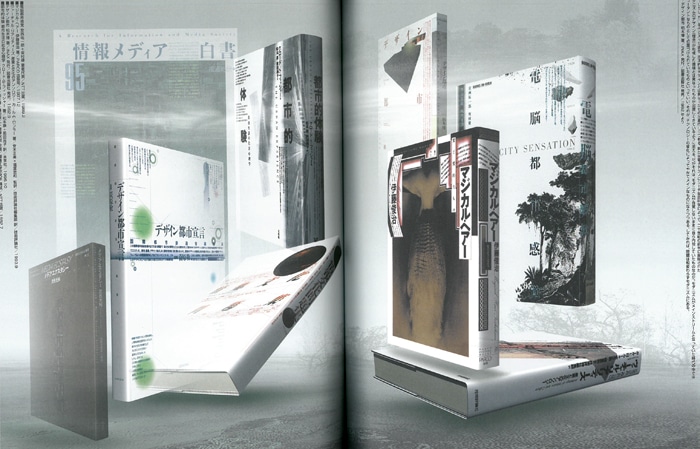

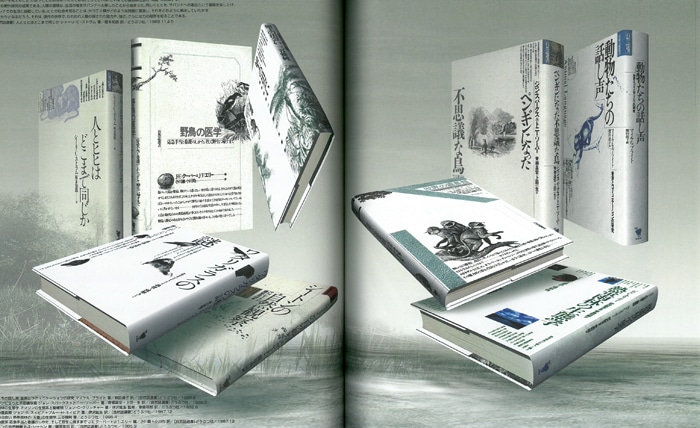

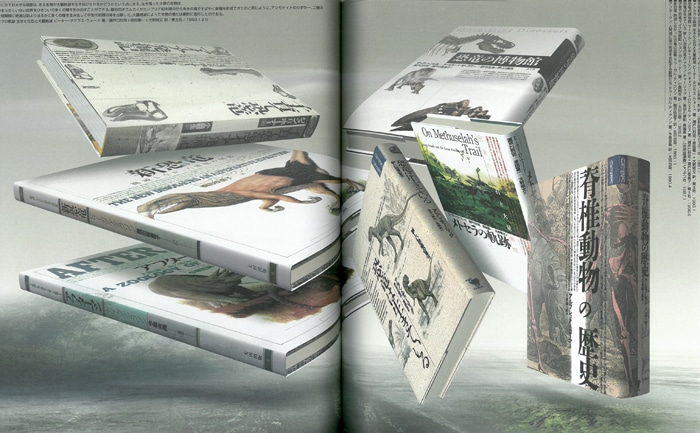

本書「D-ZONE エディトリアルデザイン 1975-1999」のページをめくると、おびただしい量の本、本、本。装丁やエディトリアルデザインを担当した書籍と、戸田氏本人によるコメントやインタビューがぎっしりと掲載されており、その設計思想やデザイン哲学を余すことなく読み解くことができます。さらには思想家・浅田彰による序文、佐野元春との対談「パンク、ニューウェーブとデザインの同時代性」、装丁家・鈴木一誌との対談「自然物としての『本』、システムとしての『本』」などの貴重な内容の対談も収録。

本書「D-ZONE エディトリアルデザイン 1975-1999」のページをめくると、おびただしい量の本、本、本。装丁やエディトリアルデザインを担当した書籍と、戸田氏本人によるコメントやインタビューがぎっしりと掲載されており、その設計思想やデザイン哲学を余すことなく読み解くことができます。さらには思想家・浅田彰による序文、佐野元春との対談「パンク、ニューウェーブとデザインの同時代性」、装丁家・鈴木一誌との対談「自然物としての『本』、システムとしての『本』」などの貴重な内容の対談も収録。 1970年代、戸田ツトム氏のデザイン史は工作舎へ入社するところからはじまります。

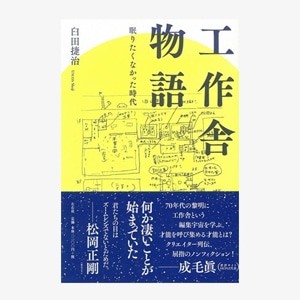

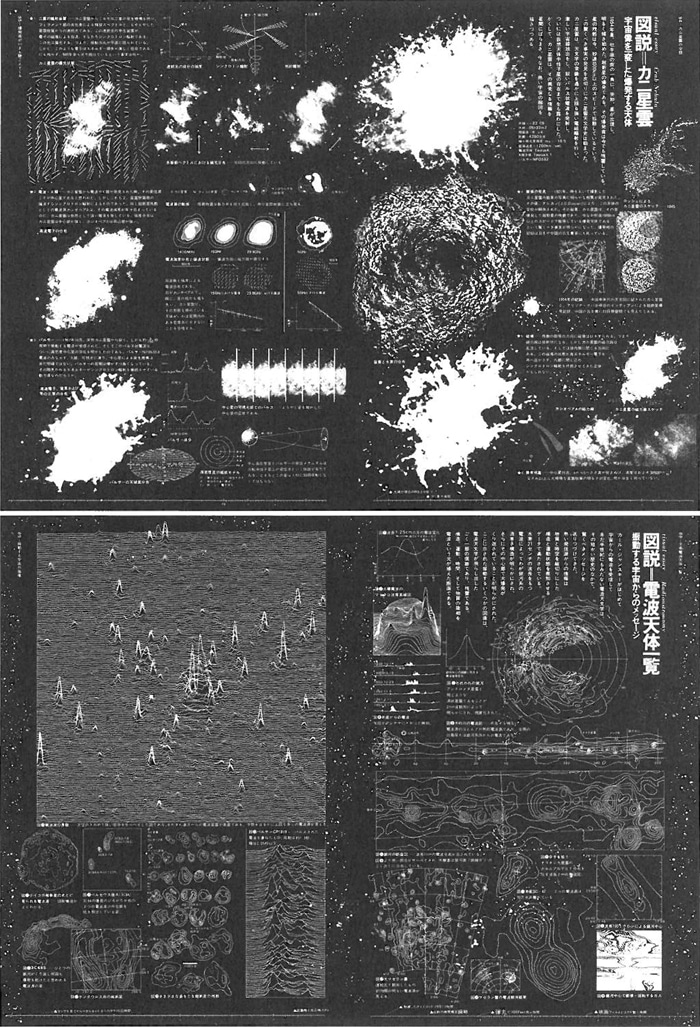

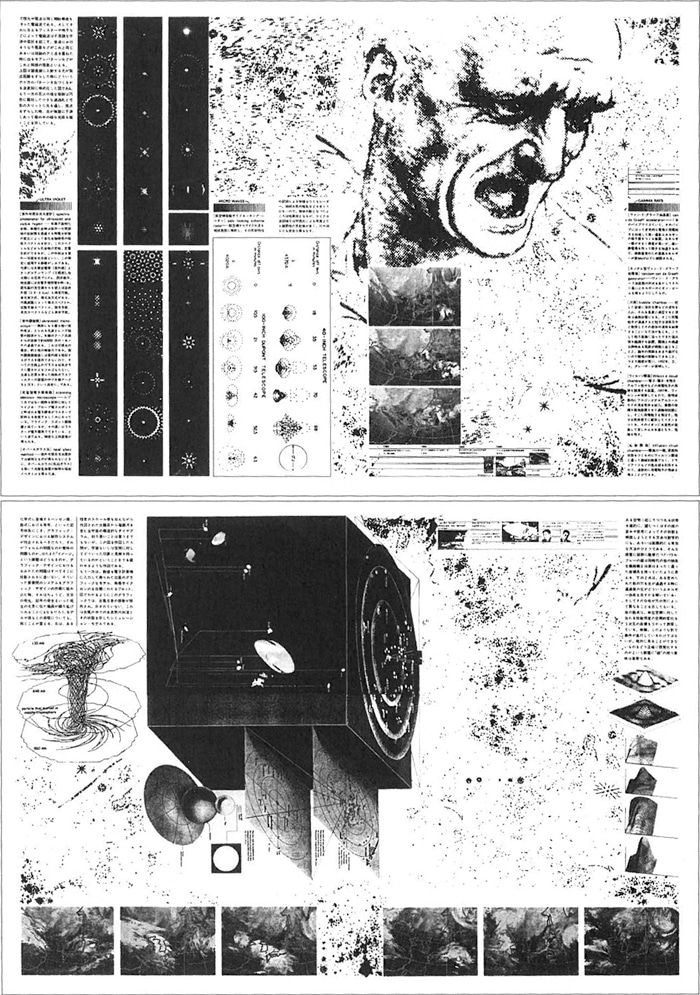

1970年代、戸田ツトム氏のデザイン史は工作舎へ入社するところからはじまります。設立者・松岡正剛を筆頭に、気鋭の編集者やデザイナーが席を置き、濃密な空気に満ちていた工作舎。若き戸田氏はそんな厳しくも充実した環境でグラフィックデザインやエディトリアルデザインの腕を磨きます。オブジェマガジン「遊」をはじめとする工作舎の刊行物のほか、入社後まもなくスタートした大著「全宇宙誌」の制作にも参加。全ページを宇宙空間に見立てた厳正なページフォーマットは杉浦康平によるものです。

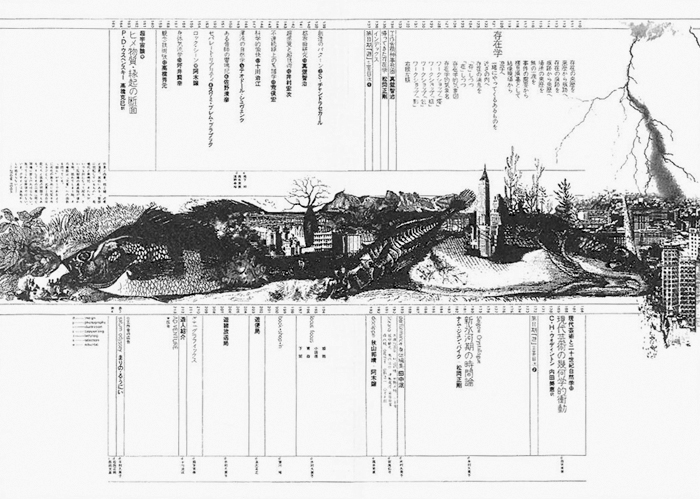

遊1013号「恋+存在学」目次デザイン。

遊1013号「恋+存在学」目次デザイン。目次からだけでもただならぬ存在感と制作陣の熱量は伝わりますでしょうか。この型破りな出版社のことをもっと知りたい、という方には「工作舎物語」がおすすめです。当時の工作舎の空気を、証言集というかたちで蘇らせた1冊。熱い!

松岡正剛が創設した、自然科学・人文科学・文学・芸術などを扱う伝説の出版社・工作舎。その初期の編集概念と、常套を逸したデザイナーたちの証言を知ることができる。

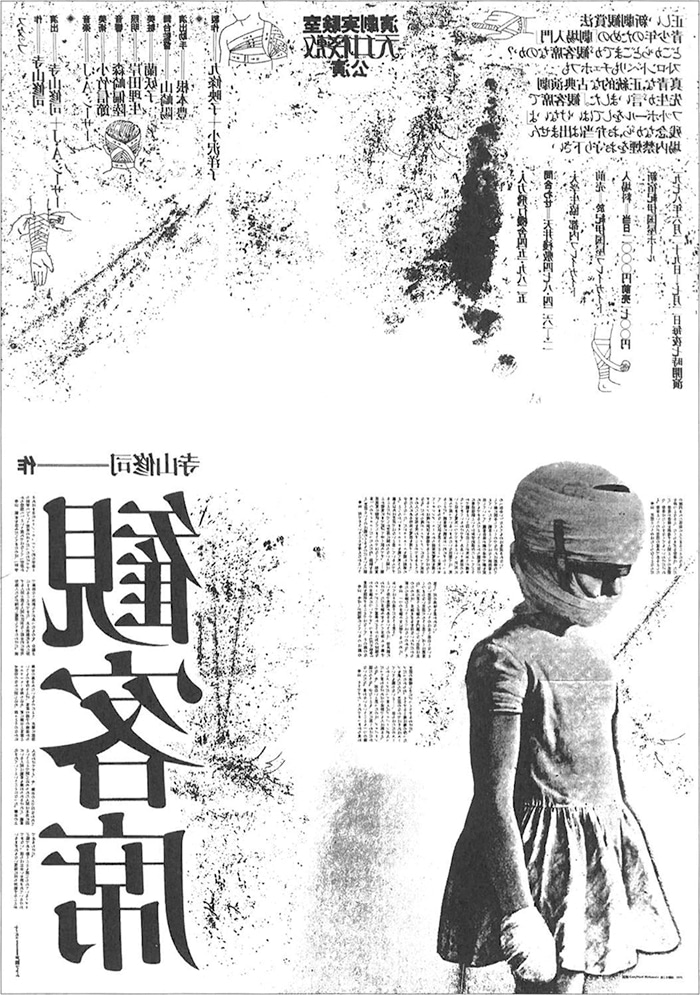

寺山修司主宰の劇団・天井桟敷の公演「観客席」のポスター。「読むことへの制度」への批判を込めたというこのポスター、なんと文字は全て左右を反転させた鏡文字。おそろしく過激です。

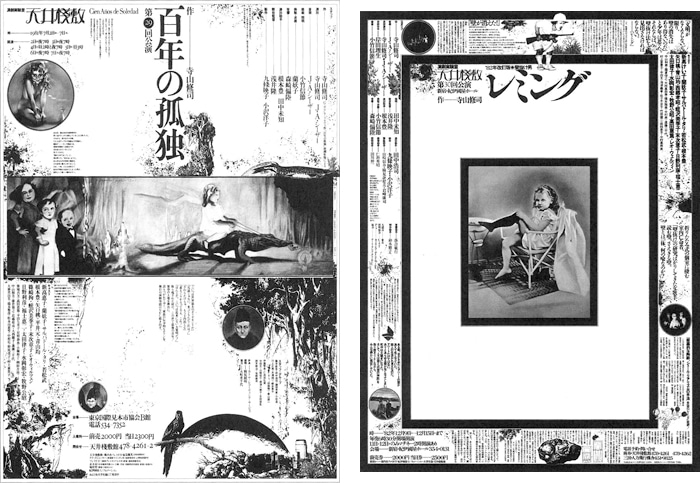

寺山修司主宰の劇団・天井桟敷の公演「観客席」のポスター。「読むことへの制度」への批判を込めたというこのポスター、なんと文字は全て左右を反転させた鏡文字。おそろしく過激です。 同じく天井桟敷のポスター「百年の孤独」と「レミング」。綿密に計算された緊張感のある文字組と、合田佐和子の絵が不思議な調和をみせています。

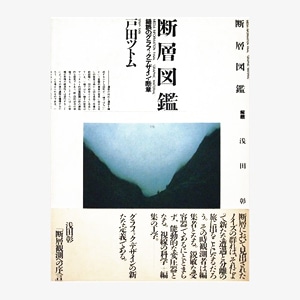

同じく天井桟敷のポスター「百年の孤独」と「レミング」。綿密に計算された緊張感のある文字組と、合田佐和子の絵が不思議な調和をみせています。 この頃からノイズ混じりの図像を、自らのデザインに積極的に取り入れている戸田氏。その情熱は、自著「断層図鑑」に集約されています。気象観測データや路上でみつけたテクスチャーを混じえながら語られる、異色のグラフィックデザイン論集です。

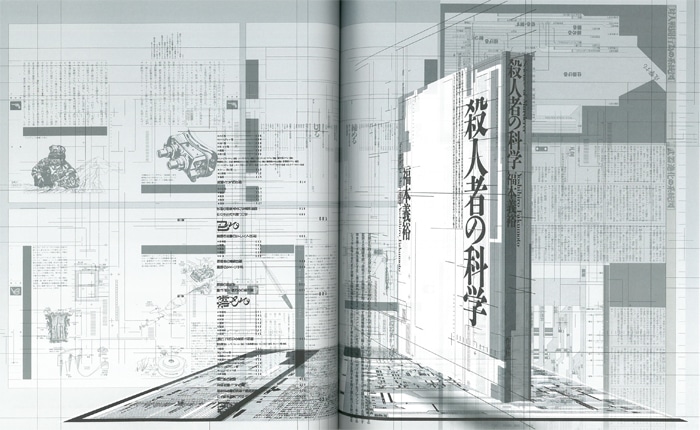

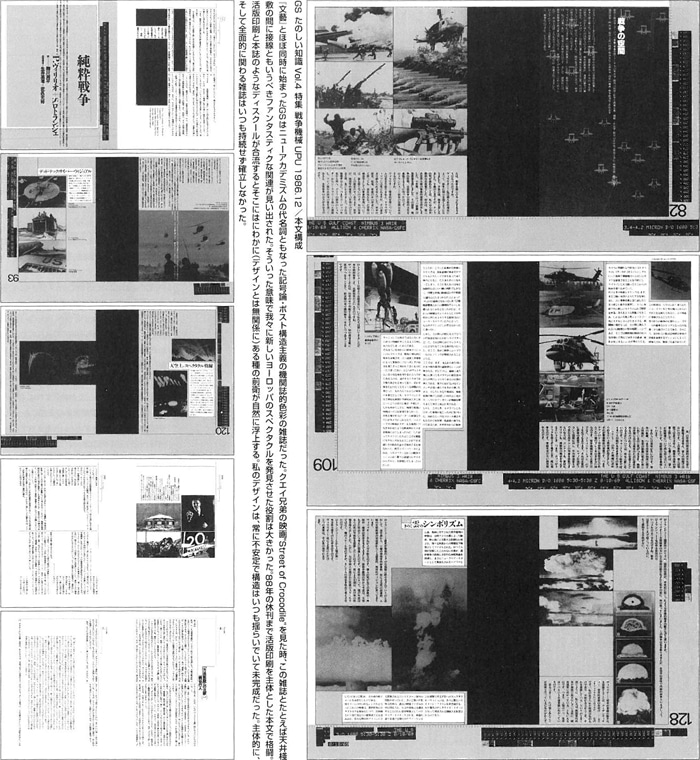

この頃からノイズ混じりの図像を、自らのデザインに積極的に取り入れている戸田氏。その情熱は、自著「断層図鑑」に集約されています。気象観測データや路上でみつけたテクスチャーを混じえながら語られる、異色のグラフィックデザイン論集です。代表的なものを挙げると、例えば1984年に創刊された現代思想誌「GS たのしい知識」。氏のデザインは紙上を3次元的に捉え測量しているかのように、ますます緻密に展開されてゆきます。そのストイックで実験的なスタイルは、一部の読者からエディトリアル・サイボーグと評されるなど、物議を醸しだすほど。

「GS」の本文組。本書掲載のインタビューで語られていますが、紙面を流れる視線移動を遮る罫線・遠目には判読の難しい小さな文字の引用文など、敢えてノイズを要所に紛れ込ませるのは、読者の身体的感覚を刺激する為。そうして作られたデザインは、まるで「揺らぎ」を手に入れた人工知能のように有機的です。

「GS」の本文組。本書掲載のインタビューで語られていますが、紙面を流れる視線移動を遮る罫線・遠目には判読の難しい小さな文字の引用文など、敢えてノイズを要所に紛れ込ませるのは、読者の身体的感覚を刺激する為。そうして作られたデザインは、まるで「揺らぎ」を手に入れた人工知能のように有機的です。ニューアカブームの真っただ中に浅田彰・伊藤俊治・四方田犬彦の三名を責任編集として迎え創刊された”知識を軽くポータブルにする”季刊誌「GS」第1号。

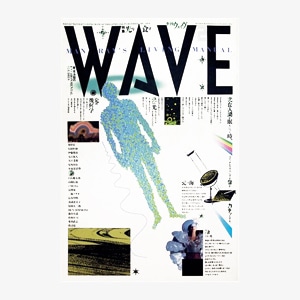

リブロポートからの発行としては最後の季刊WAVE第二号。今号は「光を食す」特集。ビジュアルイメージをふんだんに用いて、19人の執筆者が「光」を語り尽くさんとする。

とはいえ、開発途上のコンピュータはハードウェアもソフトウェアも不完全な箇所だらけ。パワーも少なく、日本語書体はたった2種、レイアウトは横組のみ。今では想像しがたい不自由さですね。痺れを切らした戸田氏はたびたびMacの筐体を開け、自らパーツの交換をしていたいうエピソードも。

とはいえ、開発途上のコンピュータはハードウェアもソフトウェアも不完全な箇所だらけ。パワーも少なく、日本語書体はたった2種、レイアウトは横組のみ。今では想像しがたい不自由さですね。痺れを切らした戸田氏はたびたびMacの筐体を開け、自らパーツの交換をしていたいうエピソードも。

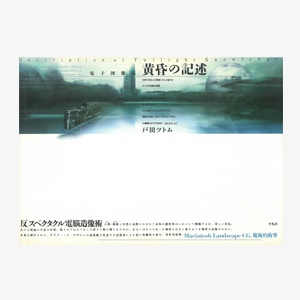

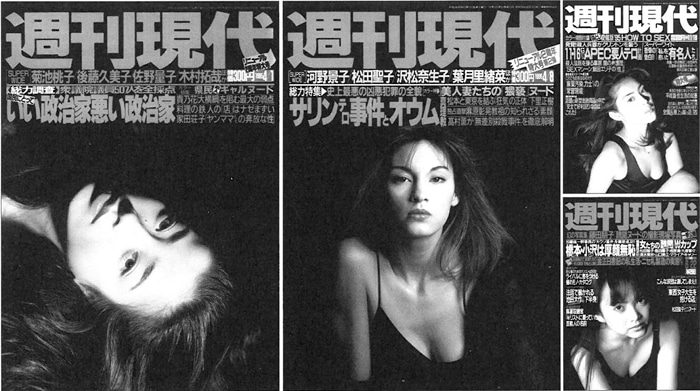

表紙デザインと本文構成。さらっと組んでいるように見えますが、いざやれと言われたら、頭を抱えこむレイアウト。うわあ、やっぱり上手すぎる。

表紙デザインと本文構成。さらっと組んでいるように見えますが、いざやれと言われたら、頭を抱えこむレイアウト。うわあ、やっぱり上手すぎる。

D-ZONE エディトリアルデザイン 1975-1999

- 著者

- 戸田ツトム

- 出版社

- 青土社

- 発行年

- 1999年

1975年から1999年にかけての戸田ツトムの仕事を網羅し、豊富な図版とテキストで総合的に編集。寺山修司率いる天井桟敷のポスターから婦人画報まで、多様なエディトリアルデザインの軌跡や、装丁家・鈴木一誌らとの対談等も収録。

この記事を書くため久々に「D-ZONE エディトリアルデザイン 1975-1999」を開いてみたところ、気づいたら数時間読みふけっていました。級数が小さく、行間・文字間も絞られて決して読みやすい設計ではないにもかかわらず、ページにへばりつくようにして文字を追ってしまうのは、紙面構成の思惑通りにコントロールされているからなのかも。隅々まで眼を通し、自分なりに読み解くにはかなりの時間を要するであろう本書。検索エンジンの力を借りつつ徐々に読み進めていこうと思います。

それでは、また。

眼が、ちょっと痛い。