スタッフ同士がざっくばらんに語り合うノストス談話室。

第2回目のテーマはノストスの棚づくりについて。2019年2月にコンセプトを変えてから、様々な変革をしてきたノストス。そのうちの一つである棚づくりや本の並べ方の変化について話します。

これを知る前と後では、ノストスの本棚の眺め方が変わるかも!?

石井

石井

なつき

なつき

石井

石井

なつき

なつき

石井

石井

なつき

なつき

石井

石井

なつき

なつき

石井

石井

なつき

なつき

石井

石井

なつき

なつき

石井

石井

石井

石井

なつき

なつき

石井

石井

なつき

なつき

なつき

なつき

石井

石井

なつき

なつき

石井

石井

なつき

なつき

石井

石井

なつき

なつき

石井

石井

なつき

なつき

石井

石井

石井

石井

なつき

なつき

石井

石井

なつき

なつき

石井

石井

なつき

なつき

石井

石井

なつき

なつき

石井

石井

なつき

なつき

石井

石井

なつき

なつき

石井

石井

なつき

なつき

石井

石井

なつき

なつき

石井

石井

なつき

なつき

石井

石井

なつき

なつき

石井

石井

なつき

なつき

石井

石井

第2回目のテーマはノストスの棚づくりについて。2019年2月にコンセプトを変えてから、様々な変革をしてきたノストス。そのうちの一つである棚づくりや本の並べ方の変化について話します。

これを知る前と後では、ノストスの本棚の眺め方が変わるかも!?

談話室第二回目ですね。テーマはノストスブックスの棚づくりについて。

はい。

以前の本棚のつくり方は、デザイン本はデザイン棚、アート本ならばアート棚…という感じで、ジャンルで分けている状態でした。それはそれで在庫管理やお客さまに尋ねられた時にすぐ探せたりなど、管理面でのメリットは大きかった。

だと思います。あとお客さんが自分の興味あるジャンルにすぐリーチできる、というメリットもあったかなと。

一般的だもんね、どっちかというと。でもちょっと物足りなさみたいなものが出てきたのと、運営しているうちに思うところがあり、コンセプトをもう一度見直すことになったんだよね。色んな案があったんですけど、「新しい過去の発見」というコンセプトが生まれました。このコンセプトが生まれたことにより、お店の有り方を考え直していった一つに、本の並び方を大々的に変えてみようということがあった。ジャンルや時代の垣根を超えて、各棚ごとにテーマをつくって織り交ぜてみようと。

自分たちも本を選ぶ時に、デザインの本だから、アートの本だからという風に分けて見ていたわけじゃなかったので、純粋に「おもしろいな」と思って選んだ視点を、より本棚に反映させていけたらいいな、っていう想いがこういう形になったんですよね。

棚のテーマにまつわるあれこれ

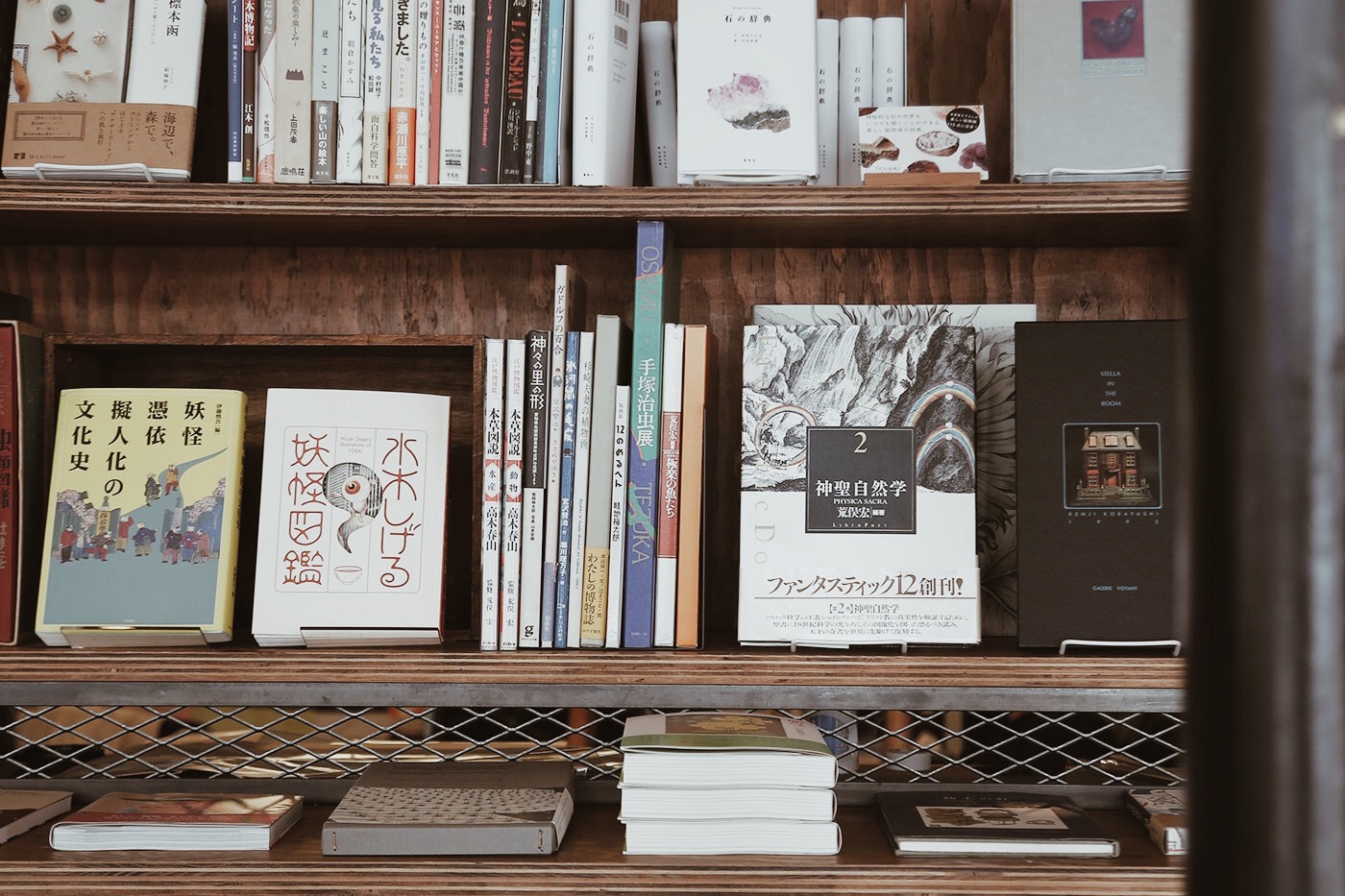

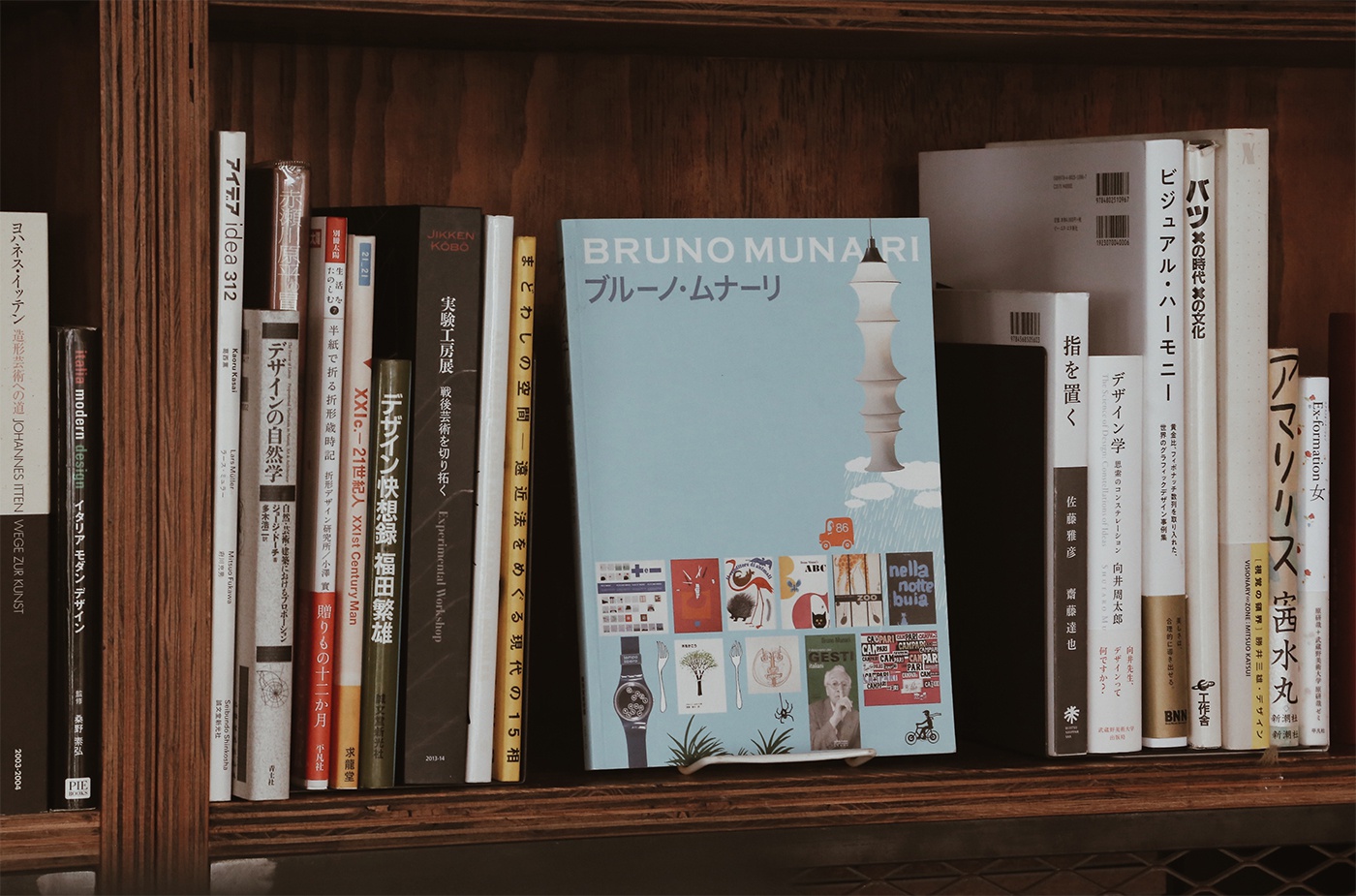

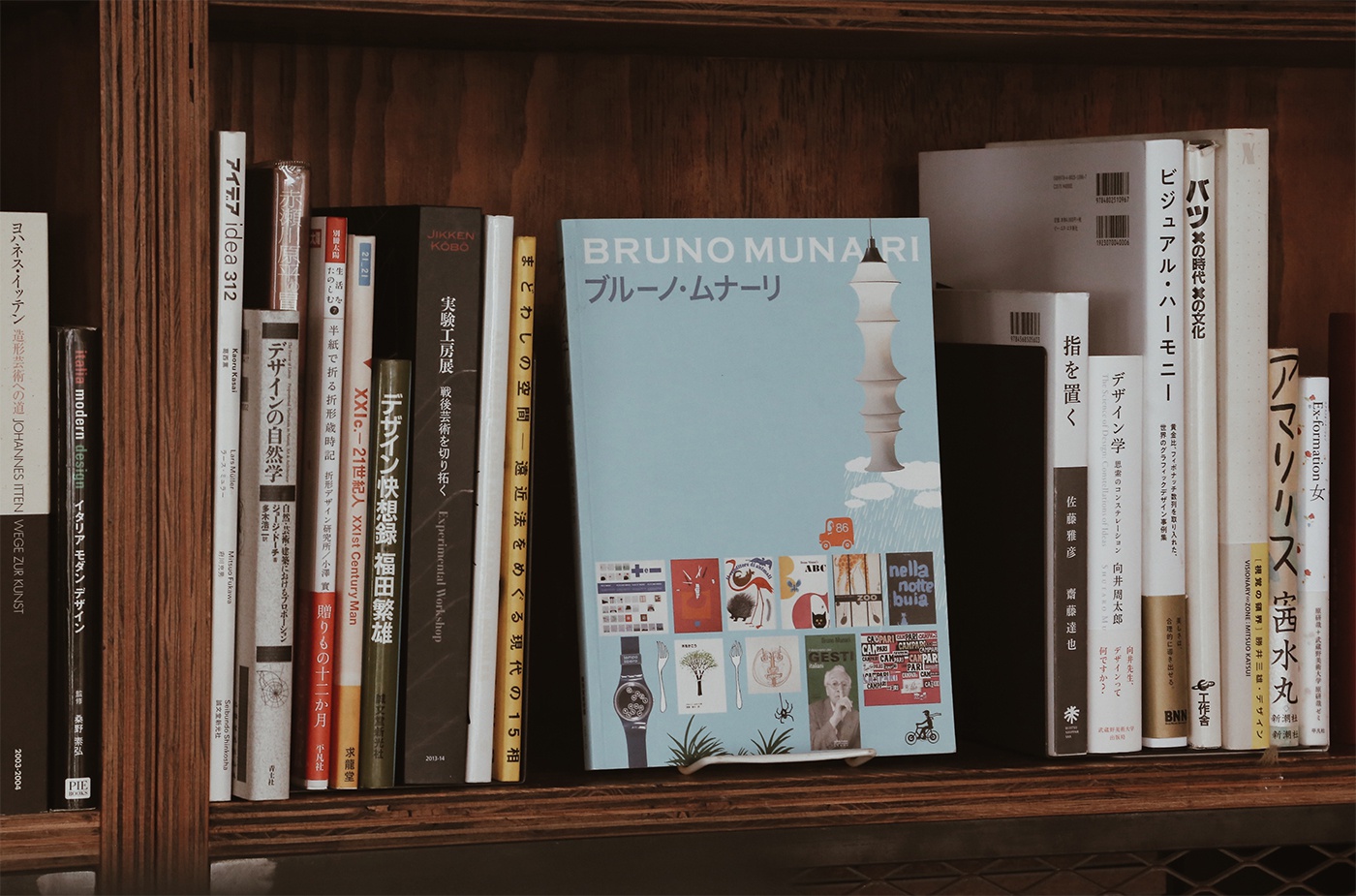

テーマに関しては実験的な試みだったので、今ある本たちをどういう切り口で整理整頓し直せるか、から始めました。例えば「かたちのふしぎ」というテーマをつくって、テストで1ヶ月くらい足したり引いたりしながら継続してみたんだけど、これがなかなか面白くて。「かたちのふしぎ」っていう切り口にすると、ほんとになんでもあり。

具体的にどんな本を今置いてましたっけ?

たとえばカンディンスキーの造形論だったり、「黄金比ってなに?」みたいなデザインよりの本だったり、ブルーノ・ムナーリもあるし、プロダクトデザインの本があったり。色のかたちや光のかたちといった変化球も。本棚をつくる楽しさが倍増したような気がしますね。

なにを形っていうものに繋げるか、自由に考えるのは面白いですね。

面白いです。

「かたちのふしぎ」棚

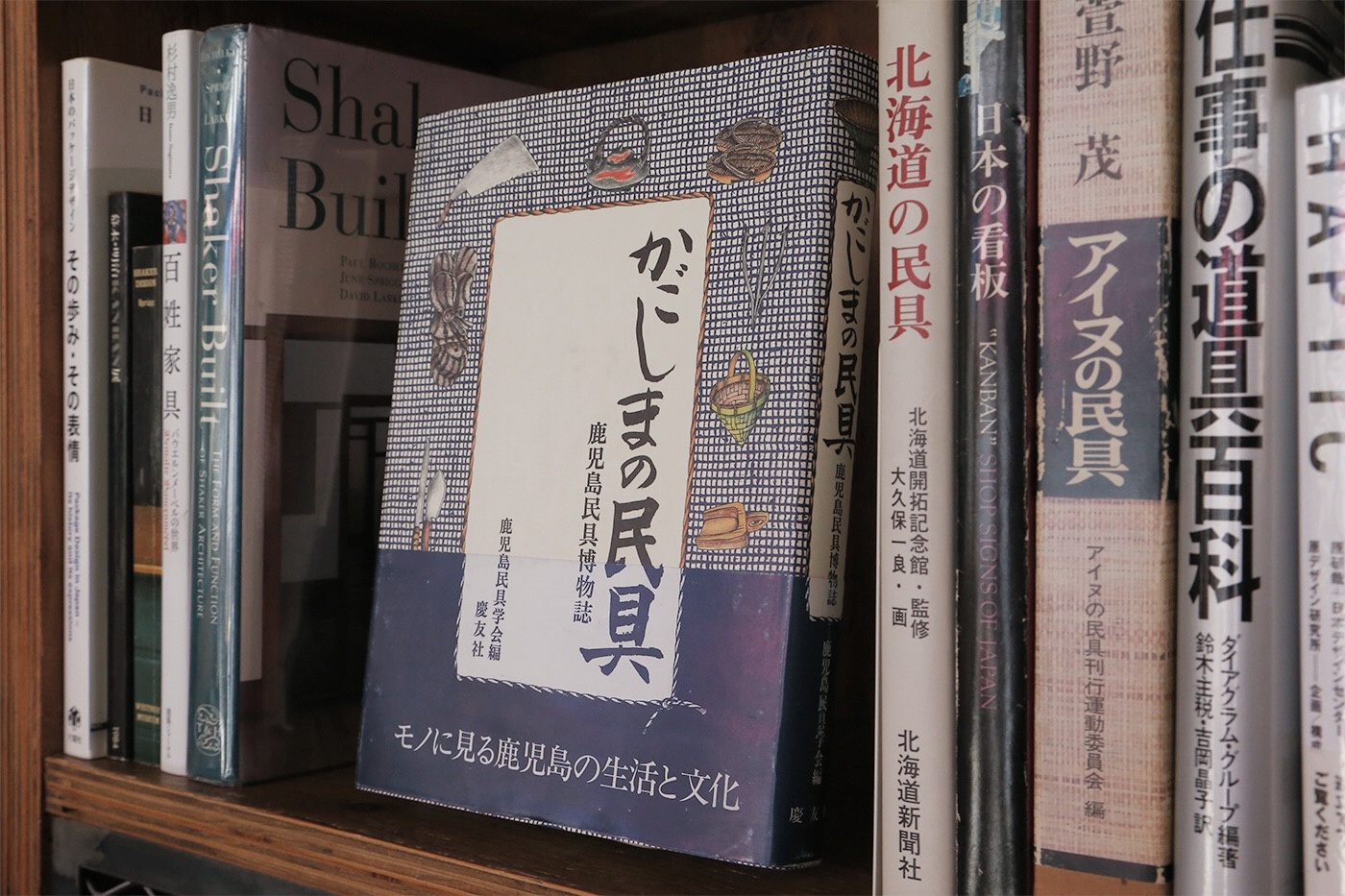

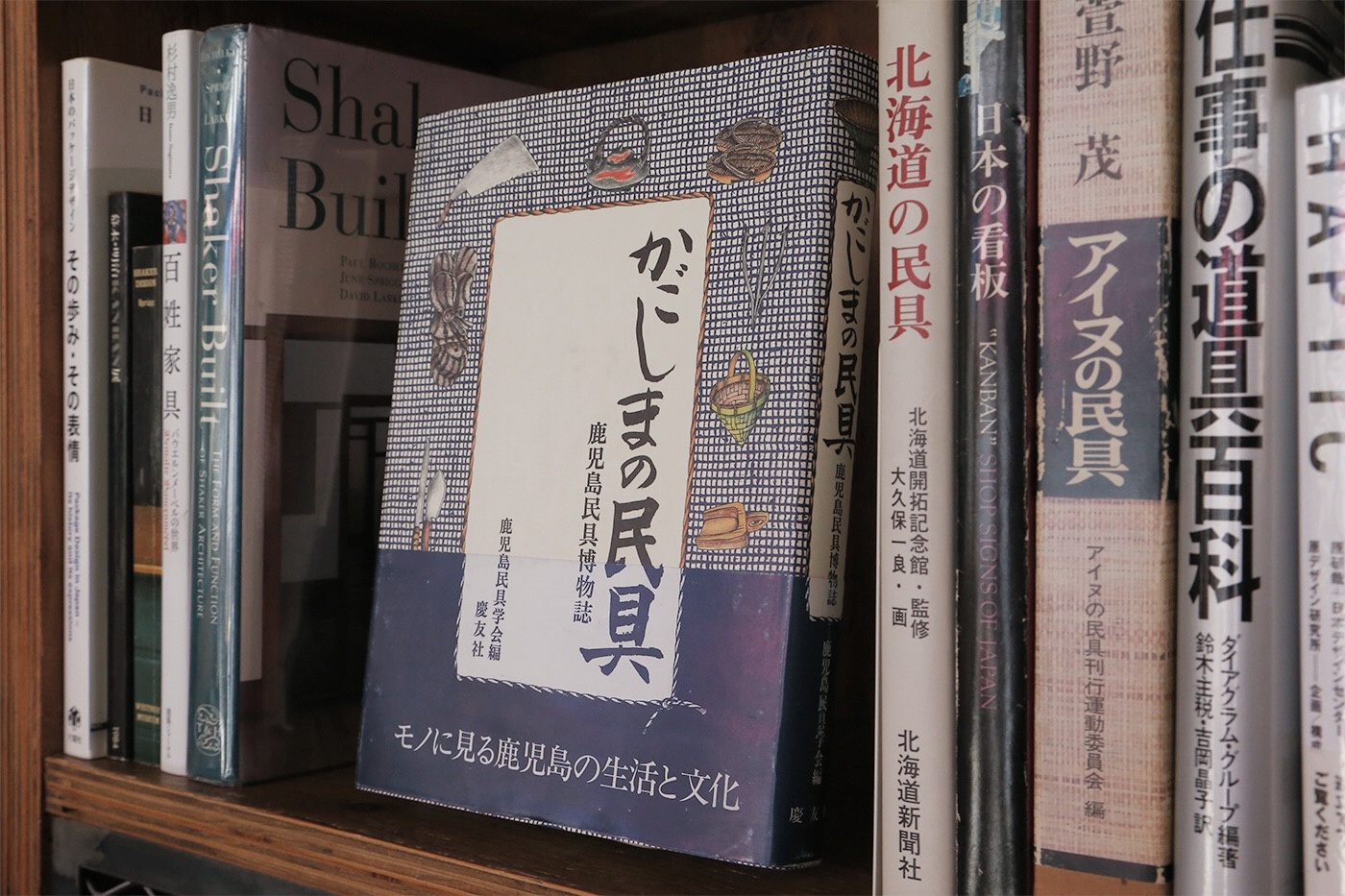

デザインっていうふんわりした括りにして置いていた工芸とか道具周りの本って、実はノストスの中ですごい得意分野だったから、「手仕事と道具」っていう一つの棚をつくれたのは個人的にはすごく嬉しかった。やっとひとつのテーマとして格上げされたというか。

民藝とか工芸って切り口じゃなくて、「手仕事と道具」というテーマで切り取ってみてみる。そうすると今度は民藝や工芸の壁を超える。そういう現象が起きるんだよね。

「手仕事と道具」棚

実際に食にまつわる棚をつくってみよう

実際につくってみようか。ちょうど彦坂木版工房さんの展示前なので、本棚全体を展示にリンクさせた内容に並べ替えようと思います。いくつかテーマはあるんだけど、「ごちそうを読む、食卓を観察する」という棚をつくります。

はい。

基本的には食のエッセイや暮らしにまつわる本を置きますが、ノストスらしさをスパイスとして紛れ込ませたいじゃないですか。そこでキーブックとして設定したのが、大橋正の作品集。この本を中心に並べてみたいと思います。

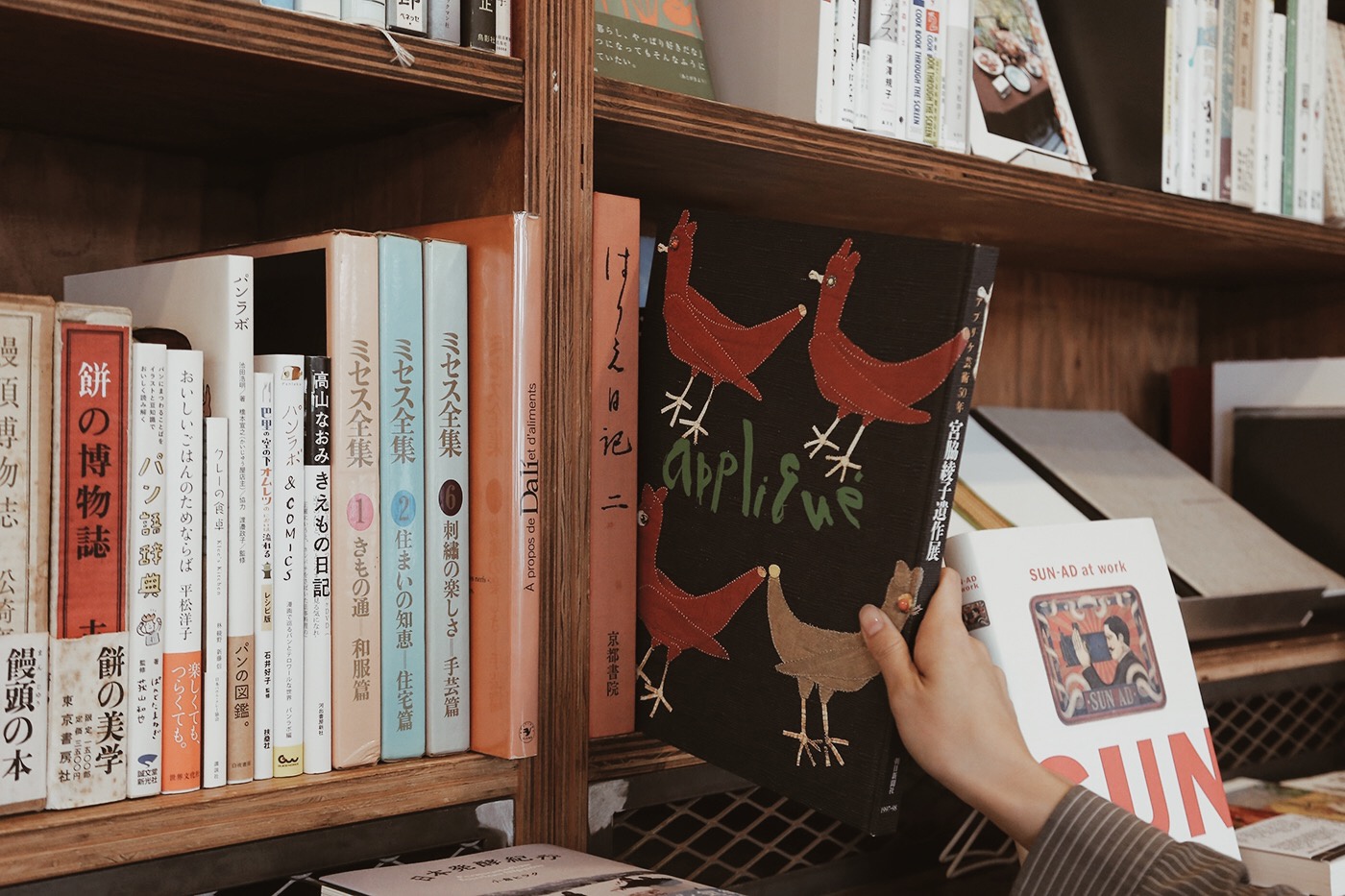

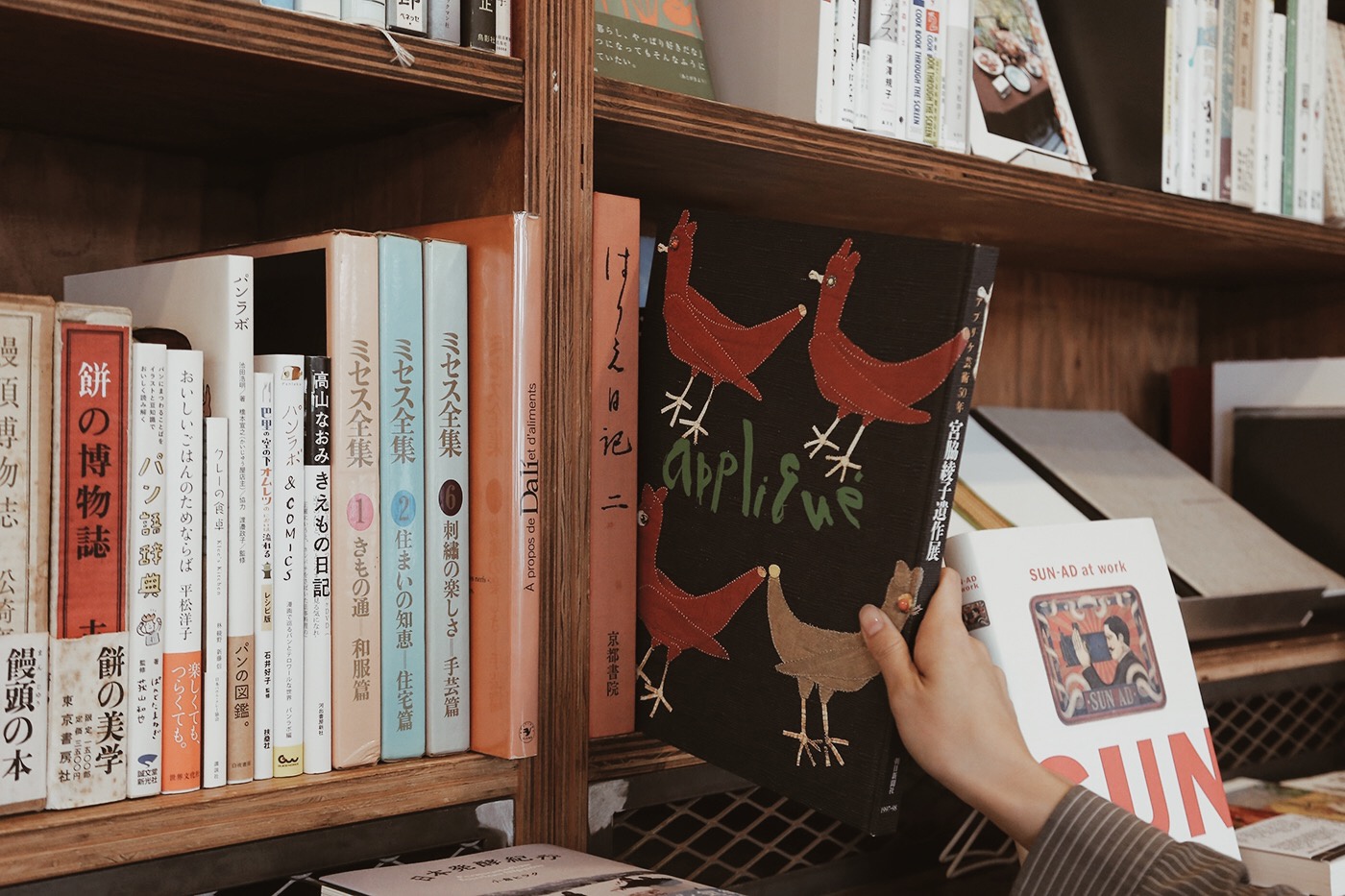

今までも何度か再入荷してきたと思うんですけど、デザイン本の中に置くことはあっても、食関連の本とは並べることはなかったですよね。あ、私はこれがいいと思います。宮脇綾子遺作展の図録。

宮脇綾子 / アプリケ芸術50年

宮脇綾子がすごく好きでブログにも一回書いたんですけど、身の回りにある何気ないものをモチーフにしてるんです。この中に出てくる食べ物をモチーフにしたあぷりけ作品が本当に素敵で。この本を食の本として並べられるって新しい試みだなと思います。

いいねいいね。若い人にこそ見てもらいたいよね。続いて、ここのミセス全集の真横に、ダリの食卓アート作品集を置いてみたいと思います。

はじめて見た時は衝撃でした。

食卓にまつわる絵画も載ってるけど、料理エッセイとレシピがメインなのかな。シュルレアリスムと食卓の不思議な融合。

ダリの世界観を表現していることもあって、ちょっとグロテスクなところもありますね。

インスタ映えはしないタイプ 笑。

そうですね 笑。

サルバドール・ダリ / La Beaute Comestible

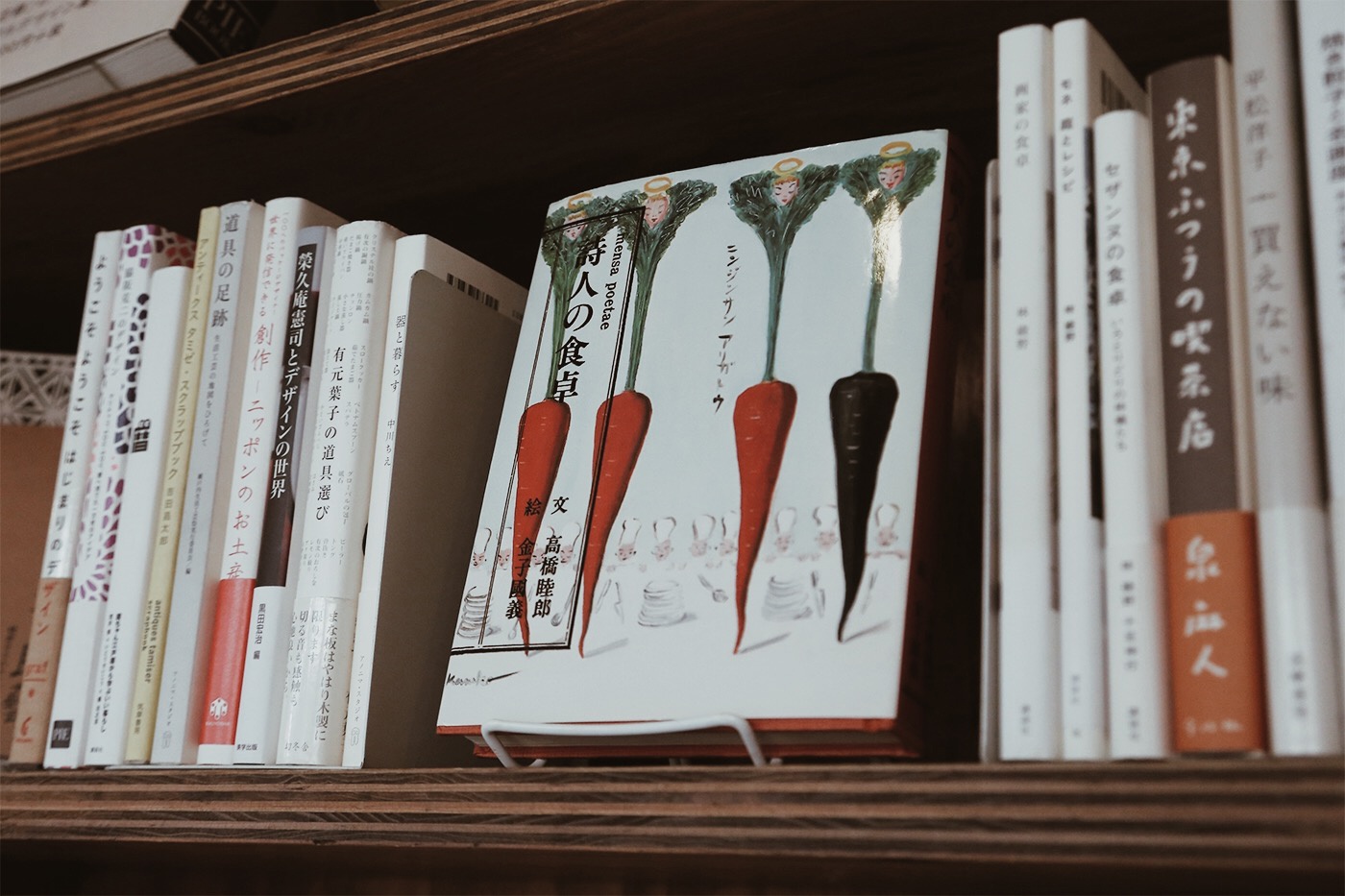

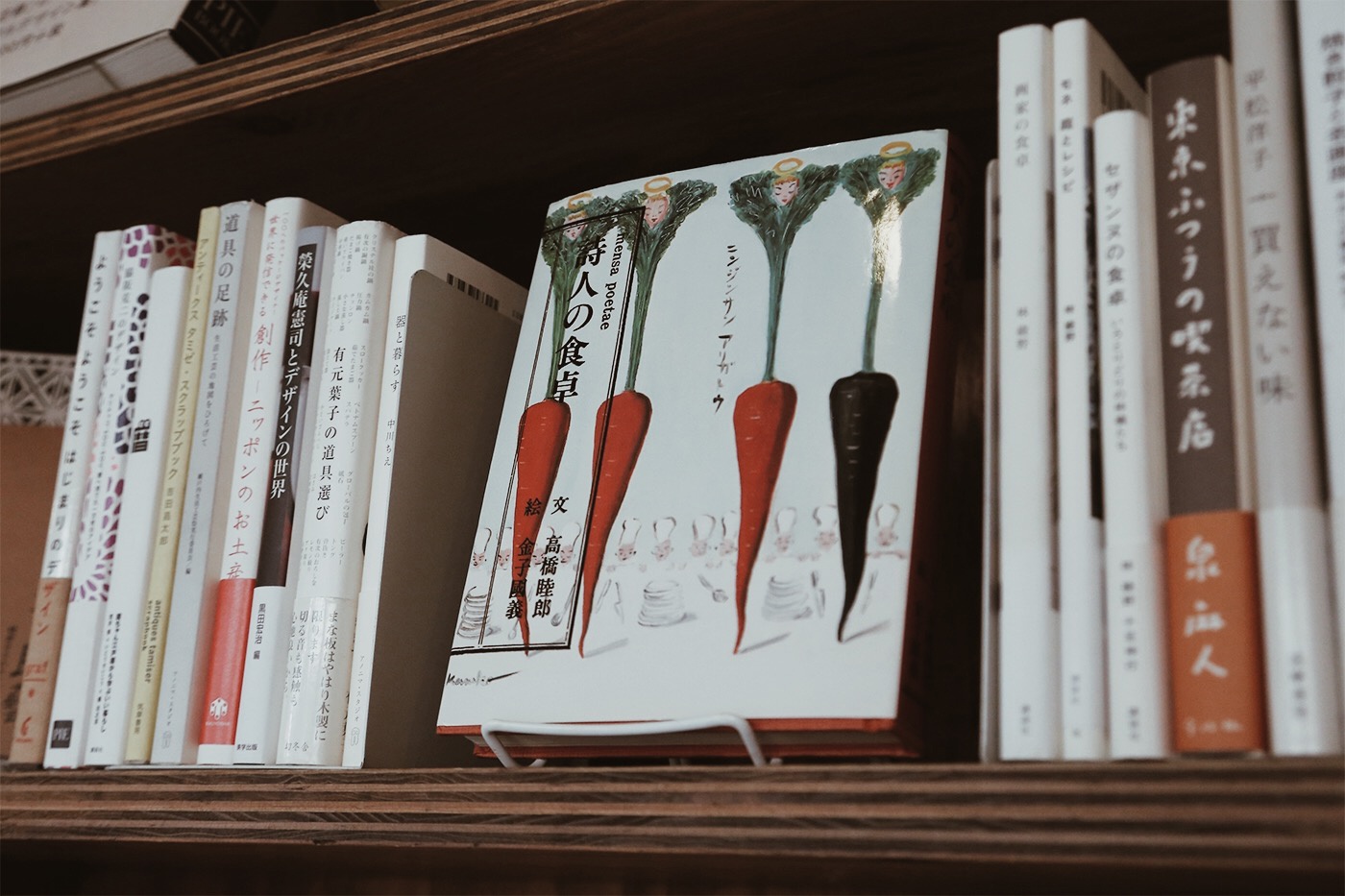

あと、詩人と食は?「詩人の食卓」。この本大好き。

高橋睦郎 / 詩人の食卓

エッセイ集ですね。

詩人ならではの言い回しが素敵。装丁も金子國義さんでかわいい。

完成した「ごちそうを読む、食卓を観察する」棚

そんな感じで、ちょいちょい「おや?」と思わせる本を混ぜながら本棚をつくってみました。

それぞれお気に入りの棚

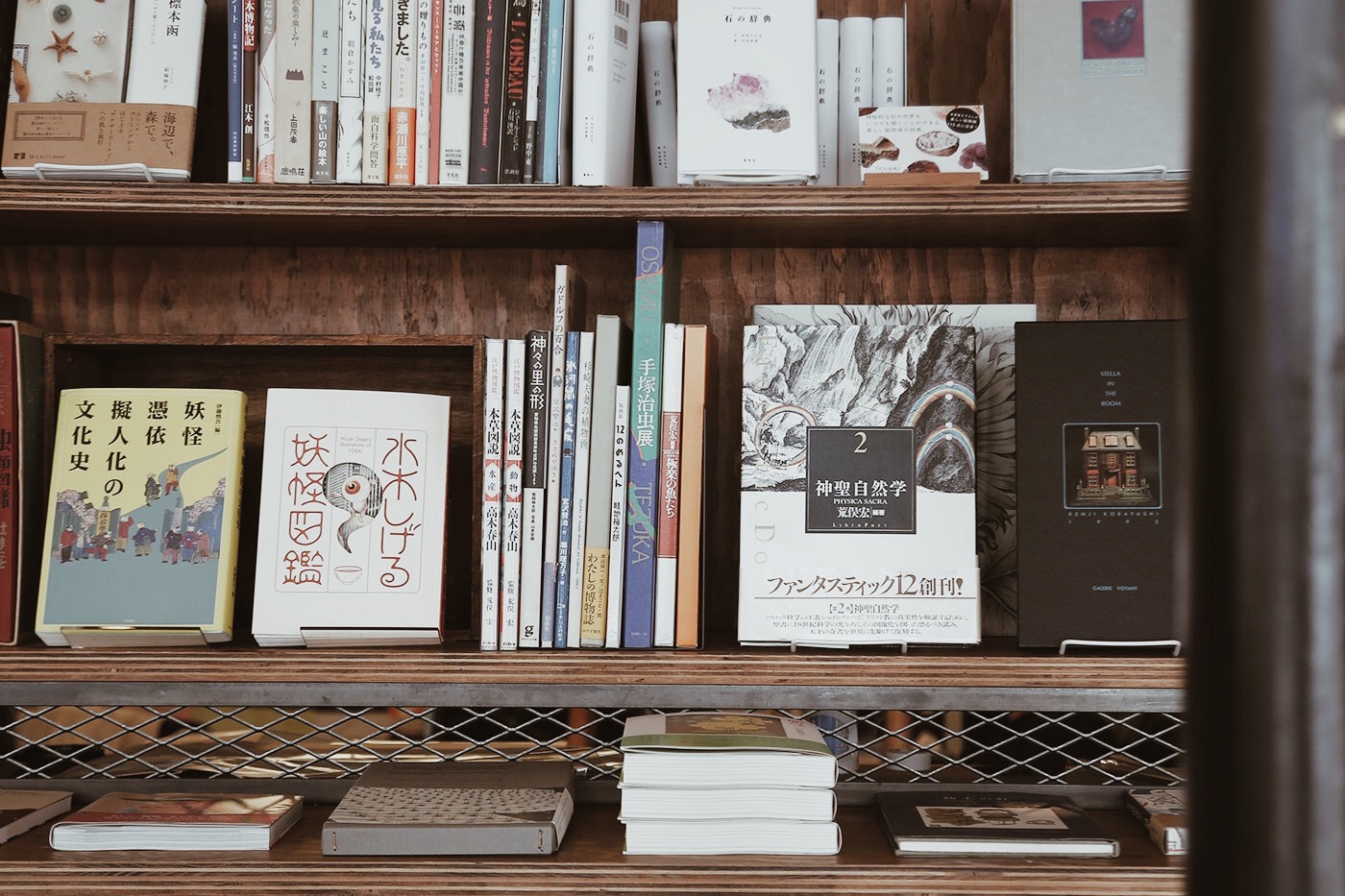

「自然をみつめるまなざし」棚

私はもう断然博物誌周りです!もともとノストスのラインナップの中でもすごい好きだったんですけど、今あらためて「自然を見つめるまなざし」棚に置いてあると、今まで博物誌はこういう本だって思ってたところに、新たな視点からの本とかも加わって、より面白さが増すようになった。

「自然を見つめるまなざし」ってあえてタイトルをつけることで図鑑とか自然科学とかから離れて、アートの本をそこに置くことができる。熊谷守一の画集だったり、串田孫一の自然の中で描かれたエッセイ集とか。前より面白くなったよね。

なりました!それから一つの本がこの棚にある時の面白さや見え方と、違う棚の違う本たちの横にある時の見え方は違ってくる。そういう発見がきっとあると思ってます。

私のお気に入りは「モダニズム」棚ですね。うちの場合は1900年代ぐらいから戦前(1940年)ぐらいまでをモダニズムとしています。そのあたりのデザインだったり、アートだったり、はたまた詩集だったりを集めているコーナーです。

結構これモダニズムに入るんだなっていう本がたくさんありました。並んでることで、この人とこの人って実は同年代とか、同じカテゴリーで頑張ってたんだなっていうのを初めて知りました。

当時の文芸と芸術家の交流とかもわかるよね。恩地孝四郎とか北園克衛とか小村雪岱とかのデザインを掘れば掘るほど、文学者とのつながりがあることが分かる。あと本っていうそのものの原型がそこで出来てたりとか、それを追っかけるようにして商業的なデザインもどんどん生まれていって という流れが一番好きな分野ではありますね。

小さいお店のメリットとは

そういえば、以前石井さんと中野さんから言われて「そのとおりだな」と思ったことがあって。うちは「図書館じゃないから、著者名で分かりやすく並べなくてもいいよね」っていう話をしていて。私は最初、お客さん目線で作家別で並べた方が分かりやすくていいかなと思っていたんですよね。けれどノストスにとってのわかりやすさとか提供したいもののひとつに、興味のある作家やジャンルから、全く想定しなかった別のところにジャンプしてほしいっていうことがあるって聞いて。確かにそうだなと思いました。

うちは大型書店や図書館のように何万冊も膨大な蔵書があるわけではなく、1200冊くらいしか並んでない。一周まわるのに何時間もかかるようなお店じゃないので、小規模な古本屋だからこそできることなのかなと思う。

すごいメリットを感じたんですよ、小さいお店の。

では最後に、今後の展望ということで…。

今、棚のテーマ決めは基本的に石井さんがやってくれているので、今後はぜひ他のスタッフもテーマの提案をして、自分たちの興味をどんどん棚に反映させていきたいですね。それに伴いどんな本もテーマに関連付けていけるように編集力を身に着けていきたいです。

そうですね。スタッフみんなでそれぞれテーマを出してきて「そのテーマ面白そうだね」「じゃあこんな本置いたらどう?」みたいにワイワイ出来たら楽しいと思う。

楽しそう。

あとは、今までは本棚は本棚って言う感じで古本だけで構成してたんだけど、そこに新刊だったり、雑貨だったり、不定期だけどお店でやってる展示と密に展開できていったら店全体ももっと面白くなるかなと。

今回の棚のつくり方を変える試みも結構大きな変化だったんですけど、それも中野さんとか石井さんの「ちょっとやってみようよ」っていう気軽な一言から始まったんですよ。

ごめんね(笑)

今後も自分たちがこういうふうにやりたい、とかこうしたら面白いんじゃないってところは柔軟に、ある意味気軽に提案してアップデートできていったらより面白くなるかなと。

せっかくお店やってるんだから、自分たちで見て楽しい本棚作りたいよね。

では今後ともよろしくお願いしますということで...

楽しめるお店にしたいので、

ぜひ遊びに来てください!

ぜひ遊びに来てください!