これまで民芸というものに対して、どこか近づきがたいものを感じていました。身近なものではなかったからか、その価値を理解できるはずがないと勝手に壁をつくっていたからか、とにかく自分にはまだ早いと思っていたんです。

そんな時に出会ったのが、芹沢銈介(せりざわけいすけ)。日本芸術ならではの粋の美を纏いつつ、今見てもなお新しさを感じさせるデザインに、もう知れば知るほど「これをお洒落と呼ばすになんと呼ぶ!」という気持ちに。

ということで、今回は芹沢銈介作品の魅力をお届けします。

型絵染めの人間国宝、芹沢銈介

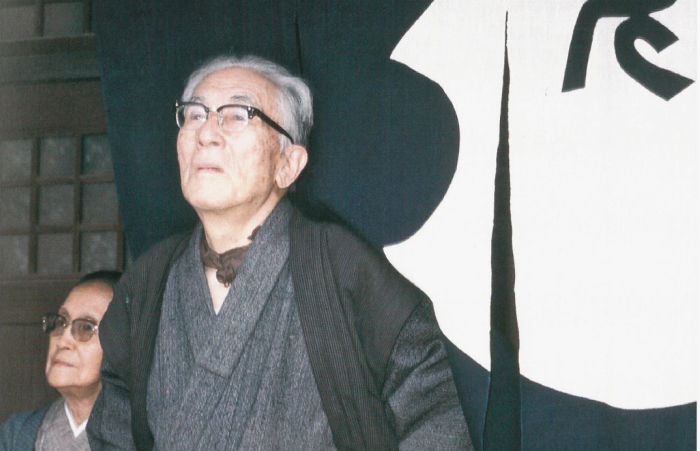

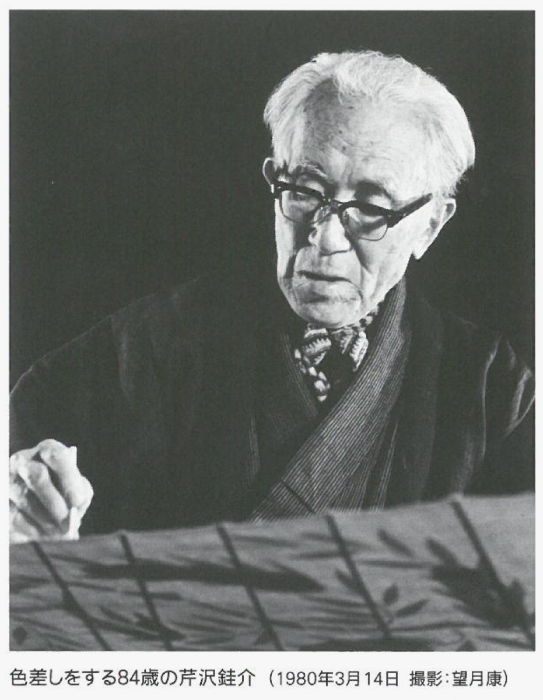

芹沢銈介は1895年、静岡市葵区に生まれ、東京高等工業学校(現東京工業大学)を卒業後は静岡県立工業試験場で図案指導や、商業デザインなどに従事していました。

転機が訪れたのは1928年。民藝運動を起こした思想家であり、のちに生涯の師となる柳宗悦が発表した「工藝の道」に大きな影響を受けます。また同年、御大礼記念国産振興博覧会にて沖縄の染め物・紅型(びんがた)に出会い、沖縄独特の風土をそのまま表現したかのようなあたたかみのある美しさに大いに心を動かされ、染色家としての道を歩む決意をしたのです。

デビューしたのは1929年なので、このとき氏は34歳。決して早いスタートとは言えないですよね。しかし氏は年齢などというものに左右されることなく、常に挑戦を続け自らの芸術の道を開拓していきました。その一つが「型絵染」です。

基本的に下絵、型掘り、染めの行程を分業して行う型染に対し、氏はこれらを一貫して一人で行うことで、独自の世界観を作品の細部まで行き渡らせることに成功しました。そうした功績が認められ、この技法は重要無形文化財「型絵染」としてより広く世に伝えられていくこととなり、1956年に芹沢銈介は人間国宝に認定されたのです。

挑み続けた染色の道。暖簾、着物、屏風、掛け軸まで

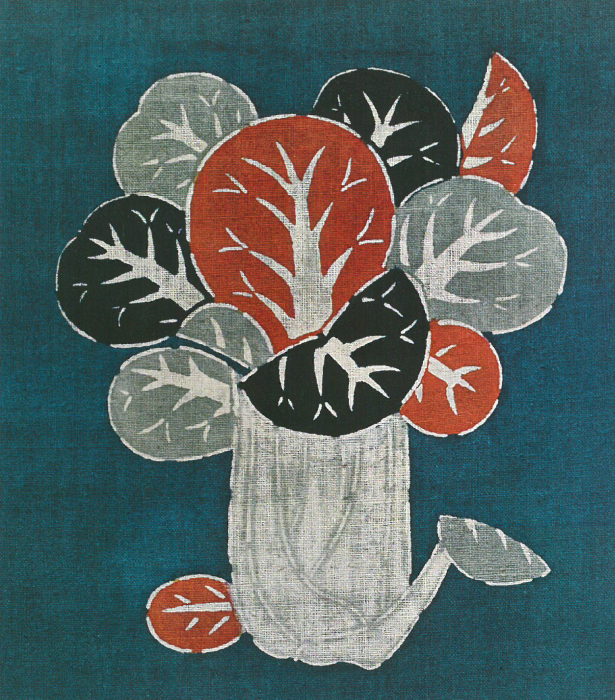

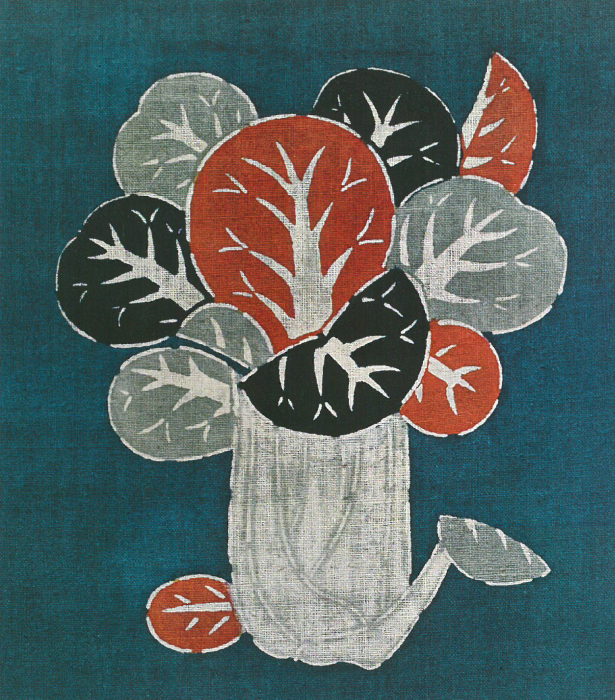

氏の手がけた染色作品は、暖簾に着物、屏風、掛け軸に至るまで多岐に渡ります。まず人々を驚かせたのは、その類稀なる色彩感覚とモノを模様として捉える才能。最初に写実的なスケッチを描いてから形を少しずつ抽象化していくのではなく、氏はモノを見た段階から、頭の中でそれらを模様として変換することができました。

1935年頃からは、より伸びやかで明るい作風へと変化を見せます。

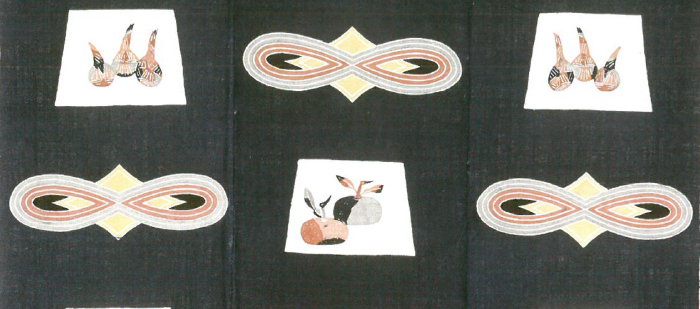

またこの頃の沖縄滞在によって、沖縄にまつわる作品も数多く残っています。

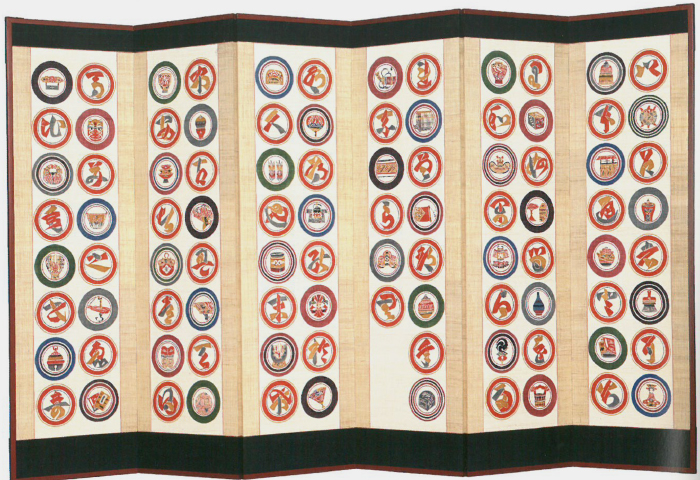

さらに1960年ごろにはこれまでの植物や幾何学模様以外にも、動物、文字、風景、収集品など多種多様なモチーフが数多く登場します。

そして1974年、氏が79歳のときに制作した「知恩院御影堂荘厳布」は、京都の知恩院からの依頼をうけて制作した作品。これまで積み上げてきた経験や確立した作風などがぎゅっと凝縮され、より内容に深みと濃さが増していきました。

氏が80代を迎えるころになると、最小限の型を用いた作品が多く見られるようになります。

また一方で、氏は優れた工芸品の収集家としても広く知られました。図録「型絵染の巨匠 芹沢銈介展」にて、民芸運動家で染織家の外村吉之介はこう綴っています。

次々と新たな境地へ挑戦を続けたことによる作風の変化と、決してブレることのない一貫した美意識。それらを支えていたのは、工芸品の収集者として「本当に良いもの」そして「美しいもの」を見分ける確かな審美眼であったことは、言うまでもありません。

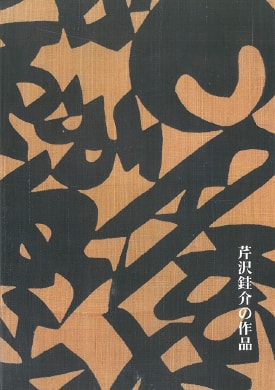

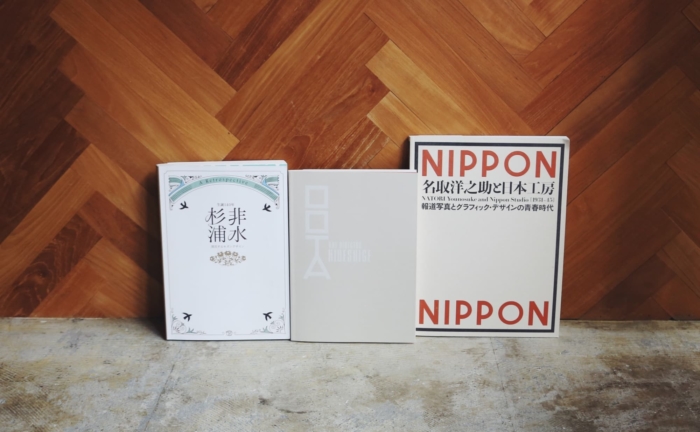

図録「芹沢銈介の作品」では氏の多岐にわたる芸術を包括的に楽しむことができます。

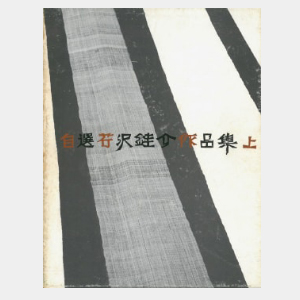

また氏が生み出した模様の美をじっくり堪能したい方は、「自選芹沢銈介展作品集 上下揃」の作品集がおすすめです。作品の全体像というよりは模様にフォーカスしているため、より細部を楽しむことが出来ますよ。上巻には芹沢銈介の師である柳宗悦のエッセイも。

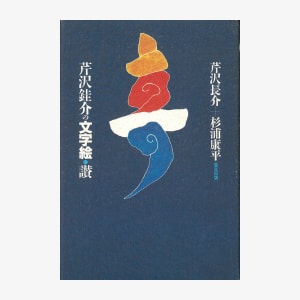

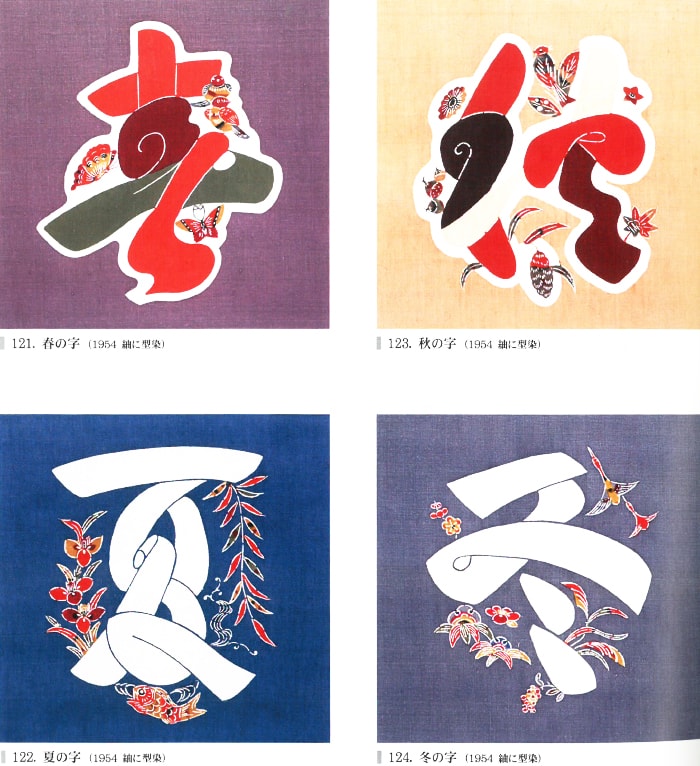

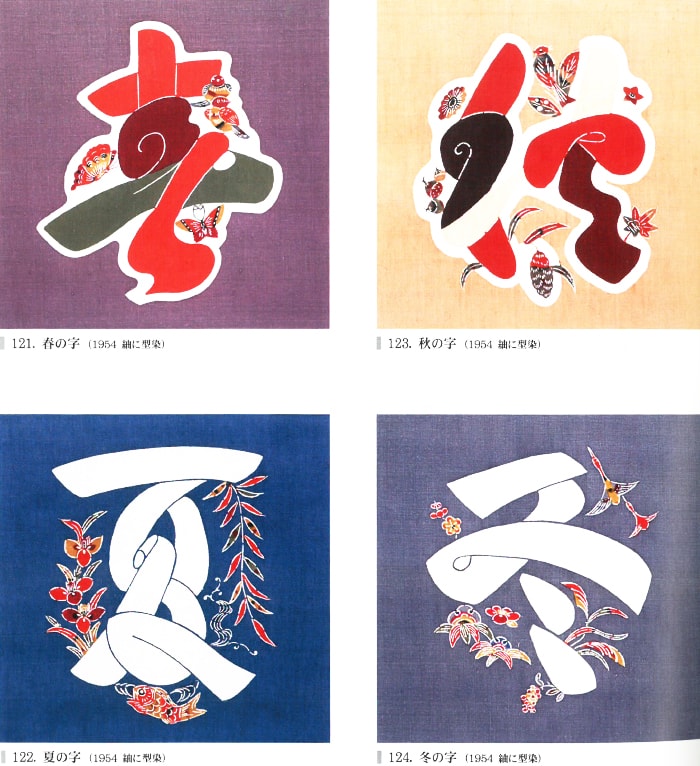

文字と絵を組み合わせた文字絵に焦点を当てた「芹沢銈介の文字絵・讃」を解説したのは、息子である芹沢長介とグラフィックデザイナーの杉浦康平。タイポグラフィの参考書としても。

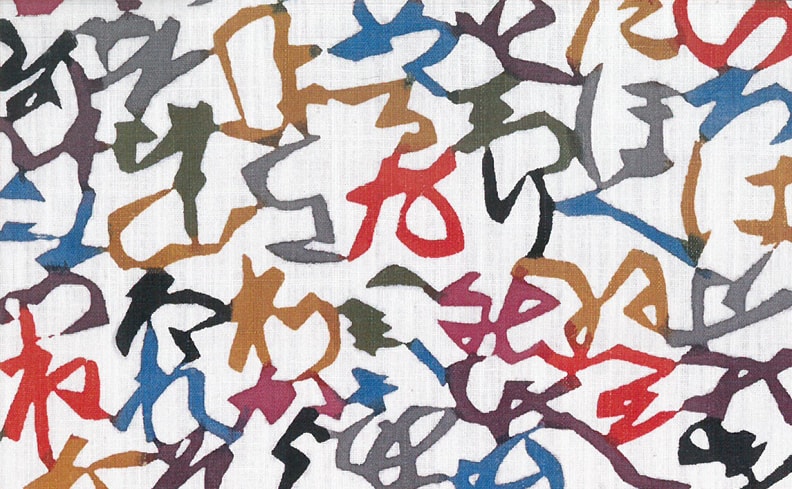

「自選芹沢銈介展作品集 上下揃」より

「芹沢銈介の作品」より

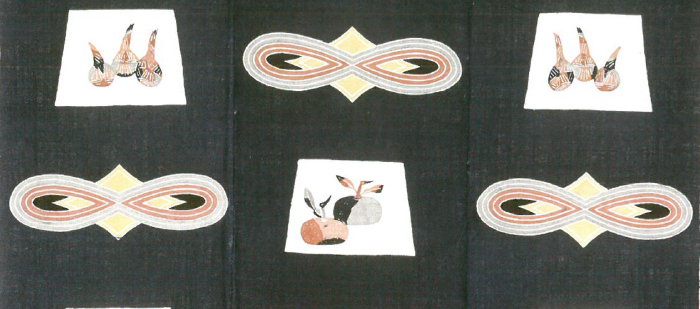

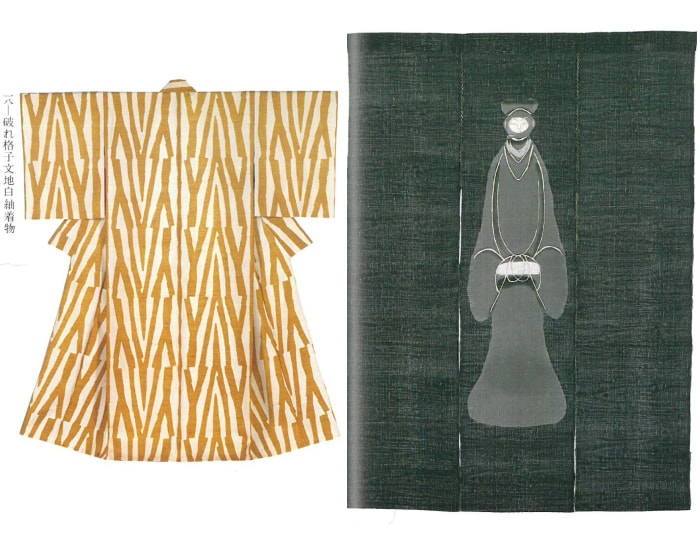

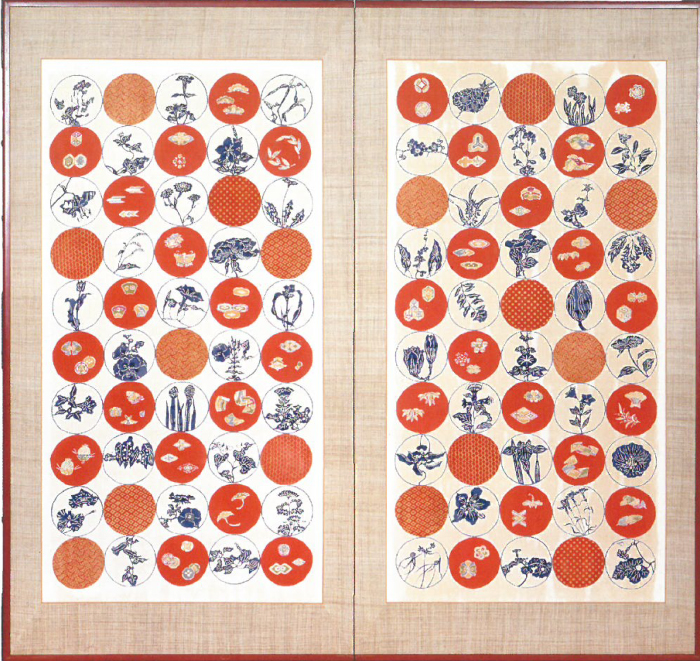

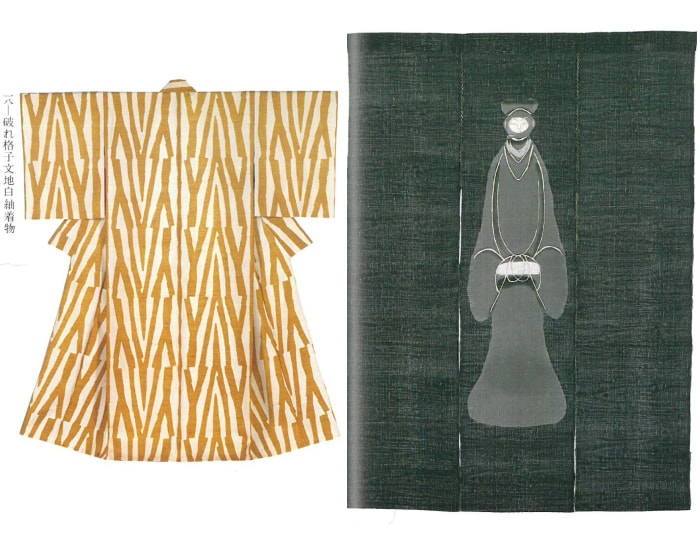

1920年代〜1930年代前半ごろの初期の作品によく登場するのは、植物や幾何学模様。模様や色味に謙虚さに似た落ち着きがあって、植物そのものから絞り出した渋みのようなものを感じますね。1935年頃からは、より伸びやかで明るい作風へと変化を見せます。

「芹沢銈介の作品」より

「芹沢銈介の作品」より

なんて朗らかで味わいのある朱色。まるでほおずきを灯りで照らしたみたいな。

「芹沢銈介の作品」より

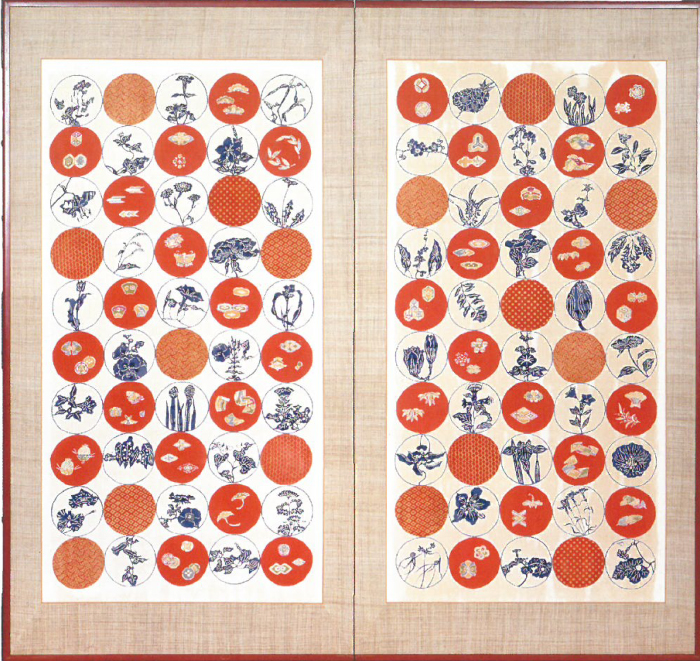

こちらの着物はぐっと華やか!繊細かつ細かい模様が着物全体に施されています。ただ独特の仕立てであることから、芹沢氏自身ですら"着られぬ着物"と自称していたそう。うーん、たしかにこれを着こなすのは難しそう。またこの頃の沖縄滞在によって、沖縄にまつわる作品も数多く残っています。

「芹沢銈介の作品」より

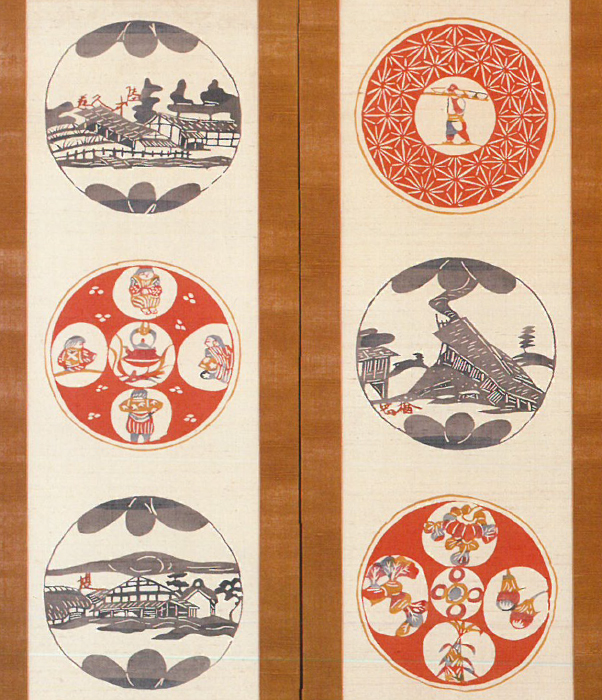

「自選芹沢銈介展作品集 上下揃」より

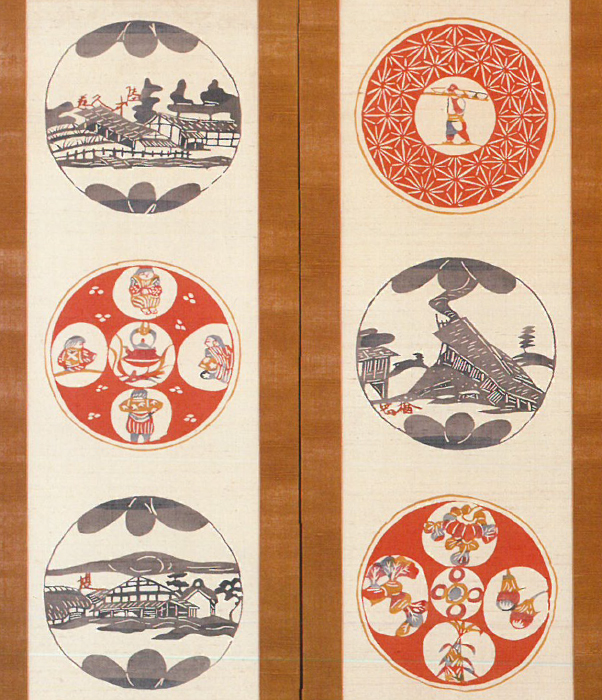

沖縄は氏が染色の道を志した原点。南国特有の風土と自然に育まれ、琉球王府より紅型を受け継いできた沖縄の風景は、陽気さと同時に人々の力強い営みを感じます。さらに1960年ごろにはこれまでの植物や幾何学模様以外にも、動物、文字、風景、収集品など多種多様なモチーフが数多く登場します。

「芹沢銈介の作品」より

「芹沢銈介の作品」より

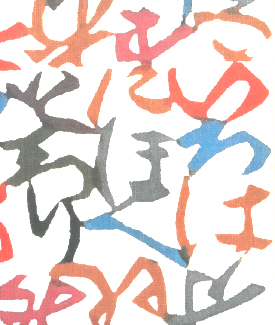

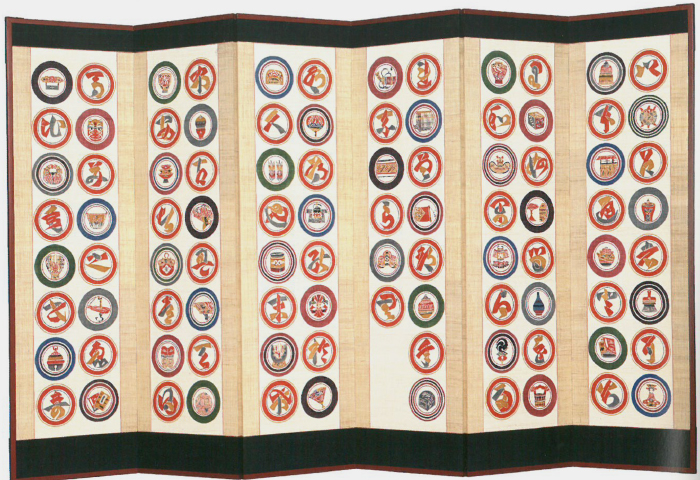

文字を模様化した「文字絵」がよく登場しはじめるのもこのころ。「春」には芽吹きの喜びを、「冬」には透き通った空気感と静けさを。文字の形や色彩、組み合わせられた植物や動物、そしてそこに文字自体が持つ意味合いが加わり、情緒豊かな表現が生み出されていきます。そして1974年、氏が79歳のときに制作した「知恩院御影堂荘厳布」は、京都の知恩院からの依頼をうけて制作した作品。これまで積み上げてきた経験や確立した作風などがぎゅっと凝縮され、より内容に深みと濃さが増していきました。

「芹沢銈介の作品」より

その柱巻部分は縦約630センチ、幅約106センチにもおよび、これは生涯最大の型染作品となっています。あらゆるモチーフが氏の手によってひとつの世界観にまとめあげられ、その様子はこの世界のすべての色彩や自然、モノに宿る美しさを讃えているよう。氏が80代を迎えるころになると、最小限の型を用いた作品が多く見られるようになります。

「型絵染の巨匠 芹沢銈介展」より

細かな型紙を彫ることが難しくなったこともありますが、一層円熟味を増した作品たちは、無駄の一切を削ぎ落とした洗練の美へと向かっているようです。

また一方で、氏は優れた工芸品の収集家としても広く知られました。図録「型絵染の巨匠 芹沢銈介展」にて、民芸運動家で染織家の外村吉之介はこう綴っています。

当時、私も既に多少の道具類を集めていたが、芹沢の集めた物を見てたぢたぢする思いをした。自分のは教えられて眼を開いてからのものだが、芹沢のは生来具眼の人の物のように存在しているのである。

次々と新たな境地へ挑戦を続けたことによる作風の変化と、決してブレることのない一貫した美意識。それらを支えていたのは、工芸品の収集者として「本当に良いもの」そして「美しいもの」を見分ける確かな審美眼であったことは、言うまでもありません。

図録「芹沢銈介の作品」では氏の多岐にわたる芸術を包括的に楽しむことができます。

芹沢銈介の作品

- 編集

- 静岡市立芹沢銈介美術館

- 出版社

- 静岡市立芹沢銈介美術館

- 発行年

- 2010年

2010年に静岡市立芹沢銈介美術館で開催された「芹沢銈介の作品」展図録。暖簾から屏風、着物、そして試作や油絵など幅広く収録することで、大作から小品に至るまで等しく力を込めて制作活動を行なった氏の芸術を俯瞰する。

本に宿る工芸美。独特のレタリングと色彩が光る装丁仕事

また氏は初期のころから本の装丁も数多く手掛けており、国内外から高い評価を得ていました。

これはかつて柳総悦が芹沢銈介について綴った言葉です。弟子である芹沢銈介と、彼がつくり出す作品に多大なる信頼を寄せていたんですね。いい師弟関係。

1930年代から1940年代に手掛けた作品の中には絵本もあります。

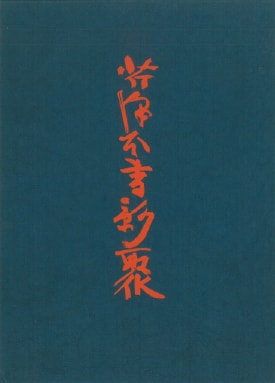

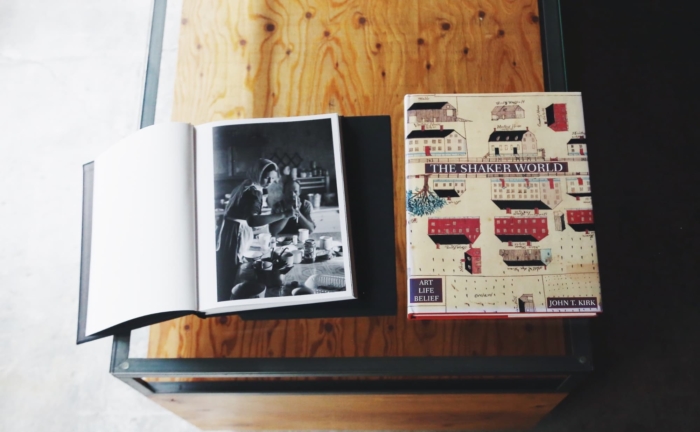

氏の手がけた装丁本をじっくり楽しみたい方は「芹沢本書影聚」をどうぞ。なんとオールカラー版!何度でも愛でたくなるような、大切にコレクションになるはず。

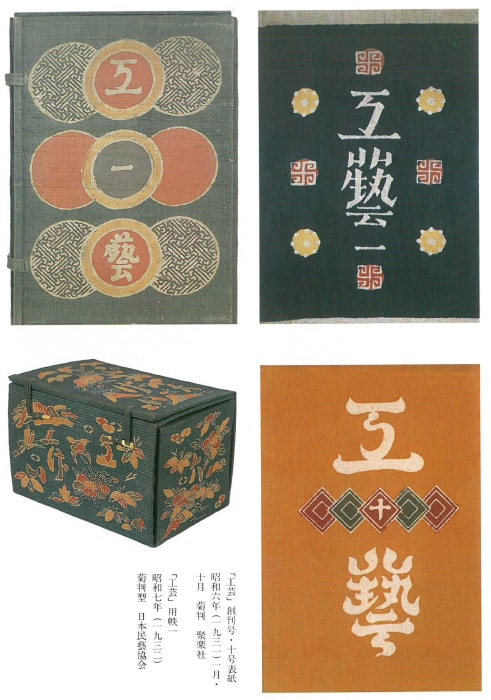

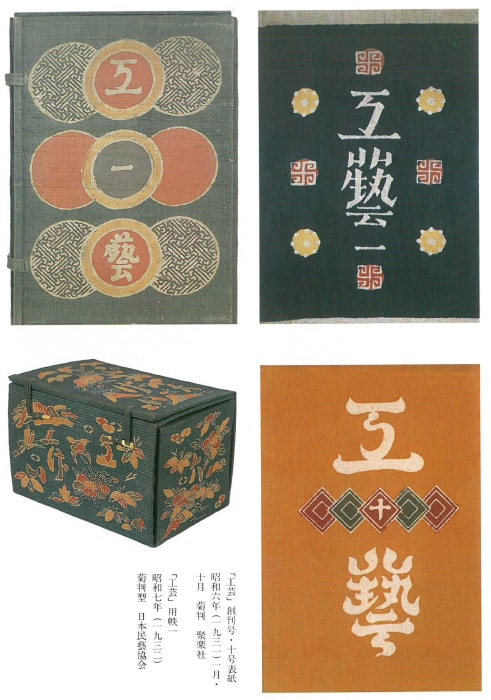

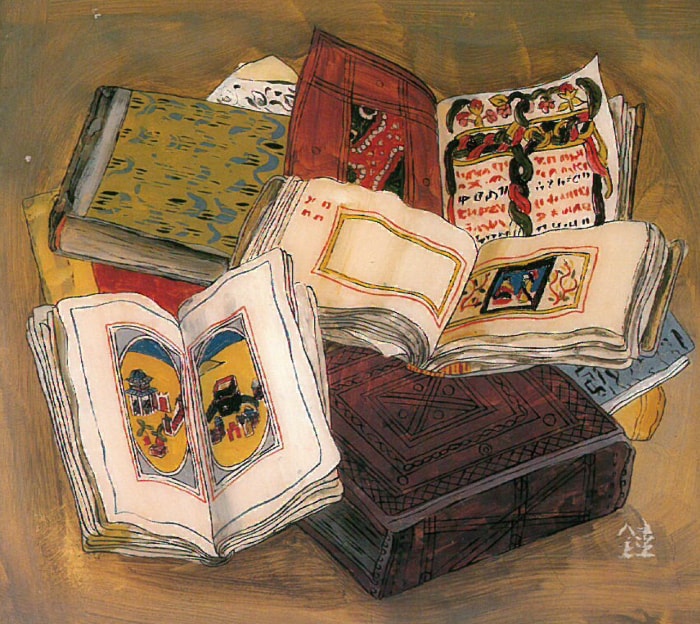

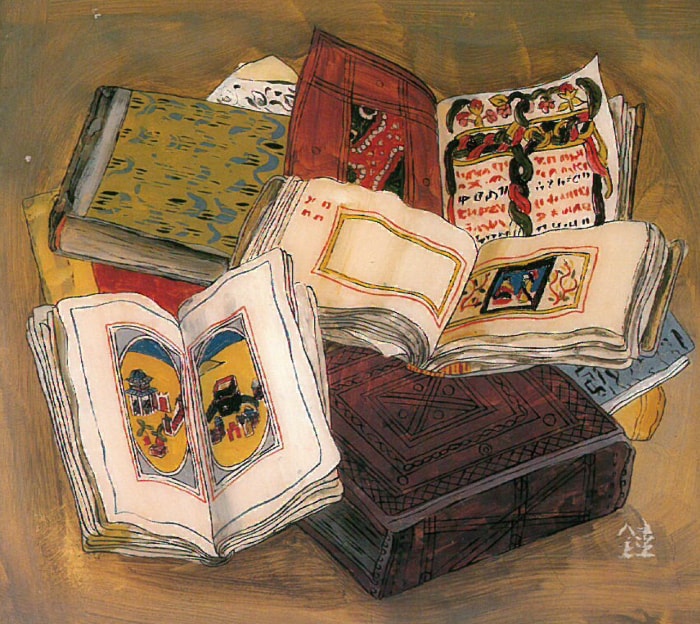

「芹沢本書影聚」より

こちらは柳宗悦による雑誌「工藝」。「染物の領域では、今は芹沢が唯一の頼みになる作家である。随分人はいるが、皆心もとなく思へる。」

これはかつて柳総悦が芹沢銈介について綴った言葉です。弟子である芹沢銈介と、彼がつくり出す作品に多大なる信頼を寄せていたんですね。いい師弟関係。

1930年代から1940年代に手掛けた作品の中には絵本もあります。

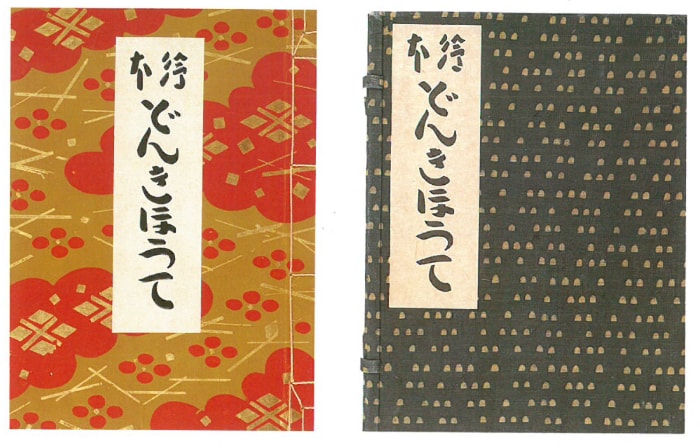

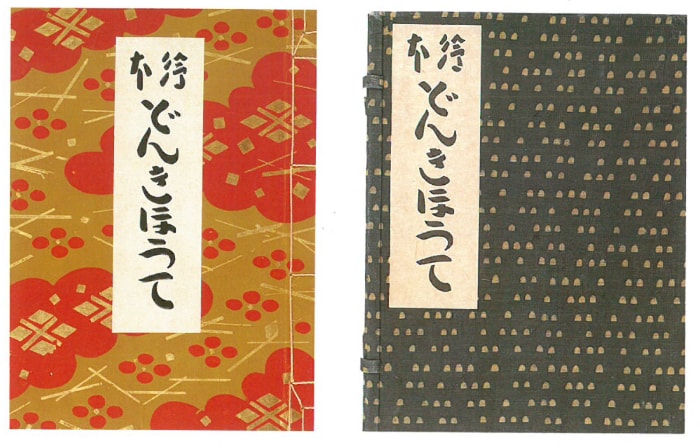

「芹沢本書影聚」より

「絵本どんきほうて」は、寿岳文章が柳宗悦や河井寛次郎と相談の上、氏に依頼して制作されたもの。贅沢に金箔が施された表紙はさぞ煌びやかでしょうね。あぁ、実物が拝みたい。

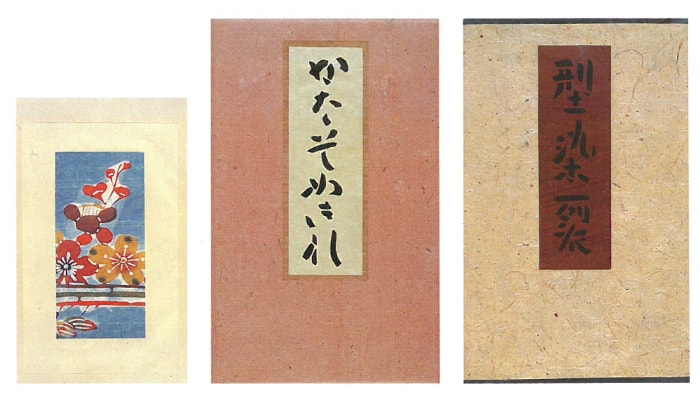

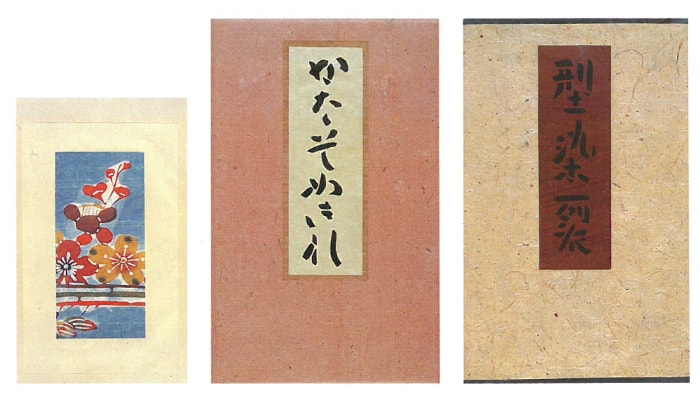

「芹沢本書影聚」より

こちらには各ベージに型染布裂が貼付けられているんですって。ぐぅ、ほしい……。もはや本というより美術品。

「芹沢本書影聚」より

カタカナや英字との組み合わせもこの美しさ。国内外の優れた工芸品に触れていく上で、氏が生涯をかけて養った感性の賜物ですね。氏の手がけた装丁本をじっくり楽しみたい方は「芹沢本書影聚」をどうぞ。なんとオールカラー版!何度でも愛でたくなるような、大切にコレクションになるはず。

芹沢本書影聚

- 序文

- 寿岳文章

- 発行年

- 1983年

私家版作品集。穏やかな色使いと、味わい深い文体で手掛けられた美しい装丁の数々をカラーで多数収録。その細やかで繊細な美意識を感じられる一冊。題字・装丁は芹沢銈介本人によるもの。

多分野への挑戦。油絵から赤絵、ガラス絵まで

さらに氏の作品の中で忘れてはいけないもののひとつに、肉筆での仕事があります。

図録「型絵染の巨匠 芹沢銈介展」は氏の作品の全体像を楽しめるとともに、解説もとても参考になります。芹沢銈介という人間と、その作品についてより考察を深めたい方はこちらをどうぞ。

「芹沢銈介の作品」より

「ざくろ」が制作されたのは1925年頃。氏がキャンパスに油絵で描いた作品として残っている、貴重な作品です。

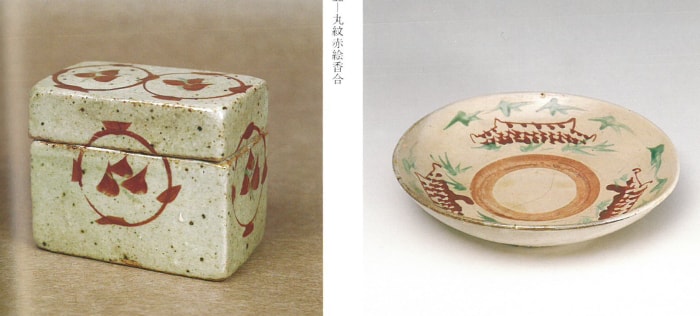

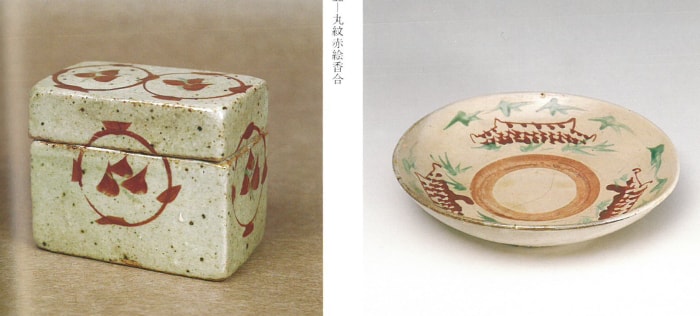

「型絵染の巨匠 芹沢銈介展」より

こちらは赤絵(陶器の絵付け)。肉筆だと筆使いや色の濃紺、にじみが分かりやすく出ている点が面白いですね。

「型絵染の巨匠 芹沢銈介展」より

「型絵染の巨匠 芹沢銈介展」より

そして個人的に意外だったのが、氏がガラス絵も手掛けていたということ。ガラス絵は裏から絵をつけるため、描いている時と完成品の絵が反対になり特別なテクニックが問われますが、氏の伸びやかなタッチはかわりません。染色以外のこうした様々なジャンルに挑戦した1970年代、氏は80代です。その創作意欲は衰えるどころか、さらなるステージに向け、ますます高まりをみせているようにすら感じます。

図録「型絵染の巨匠 芹沢銈介展」は氏の作品の全体像を楽しめるとともに、解説もとても参考になります。芹沢銈介という人間と、その作品についてより考察を深めたい方はこちらをどうぞ。

型絵染の巨匠 芹沢銈介展

- 監修

- 四本貴資

- 発行年

- 1985年

1985年に開催された、型絵染の人間国宝/芹沢銈介の展示図録。氏が手がけた屏風、暖簾、着物、染絵額のほか、ガラス絵や陶器、装丁などをカラーで収録。