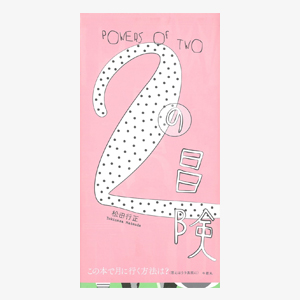

本で最も重要なのは内容だと思いますが、私が「この本を買おう!」と思う基準はブックデザインがいいかどうか だったりします。なぜなら、内容以外の楽しさがあることを知っているから。それを教えてくれたのは、松田行正がブックデザインを手がけた本でした。

松田行正は、工作舎の仕事を手がけてきたグラフィックデザイナー。杉浦康平のブックデザインやエディトリアルデザインを継承し、「オブジェとしての本」を追求するうち、自身のデザインオフィス内に出版レーベル「牛若丸」を立ち上げてしまった、すさまじい高い探究心とDIY精神の持ち主なのです。

そこで今回は、ブックデザインをプロダクトデザインの領域に持ち込んだ、松田行正の仕事をご紹介します。

さわって楽しいカバー

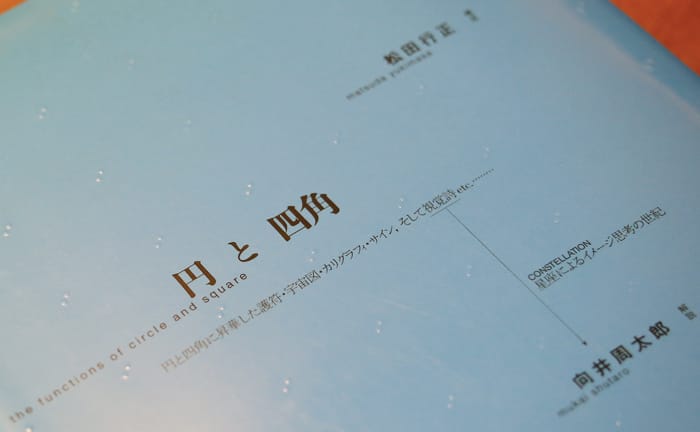

向井周太郎との共著のデザインエッセイ「円と四角」のカバーは、円を「エン」ボス加工した思わず触りたくなる仕様。円形と四角形を組み合わせた護符、カリグラフィ、「視覚」詩をひたすら集めたマニアックな内容。いい塩梅にダジャレが効いています。

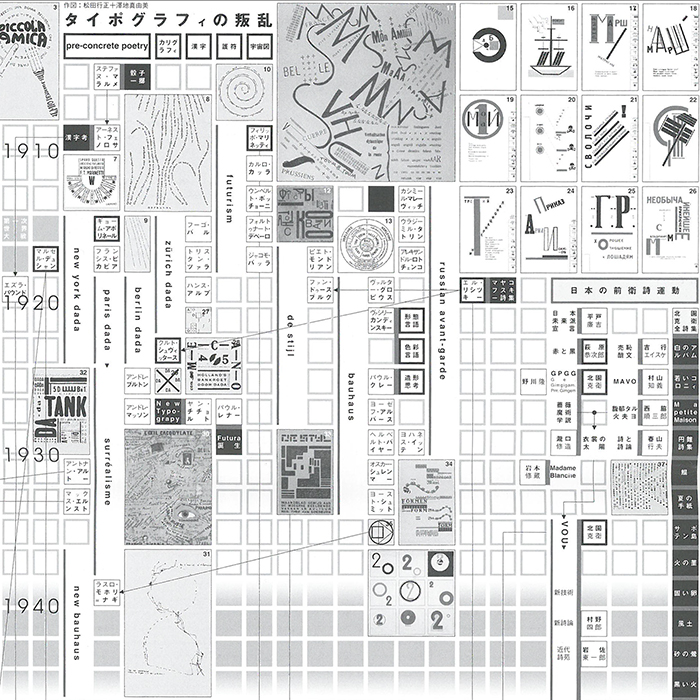

向井周太郎との共著のデザインエッセイ「円と四角」のカバーは、円を「エン」ボス加工した思わず触りたくなる仕様。円形と四角形を組み合わせた護符、カリグラフィ、「視覚」詩をひたすら集めたマニアックな内容。いい塩梅にダジャレが効いています。 見落としがちなカバーの裏には、澤地真由美とともに作り上げた20世紀タイポグラフィ概念の歴史年表を発見。護符や宇宙図に始まり、 詩/アート/デザインの領域を行き来しながらタイポグラフィが確立されてきた流れをひと目に見ることができます。本来であれば、これだけで1冊本が書けるような大量で重要な情報をカバーの裏に配するなんて……本を隅々まで読んだ人だけが手に入れることのできる知識ですね。

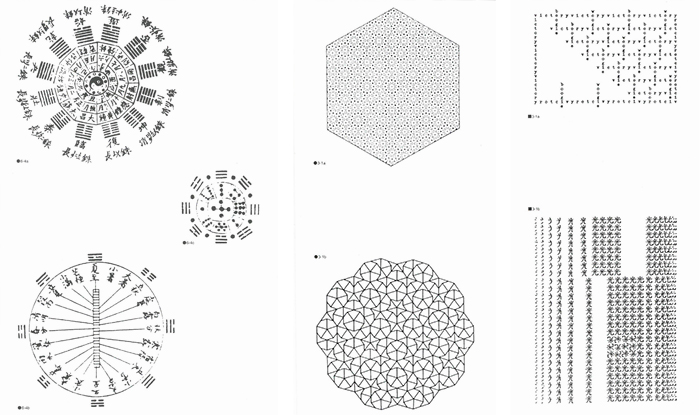

見落としがちなカバーの裏には、澤地真由美とともに作り上げた20世紀タイポグラフィ概念の歴史年表を発見。護符や宇宙図に始まり、 詩/アート/デザインの領域を行き来しながらタイポグラフィが確立されてきた流れをひと目に見ることができます。本来であれば、これだけで1冊本が書けるような大量で重要な情報をカバーの裏に配するなんて……本を隅々まで読んだ人だけが手に入れることのできる知識ですね。 過去にはブルーノ・ムナーリが「円+正方形 その発見と展開」、杉浦康平が「ヴィジュアルコミュニケーション」のなかで先駆的な円と四角の表現をまとめたのに対し、本著は古代〜近代が中心。陰陽道(左上)やら、新国誠一の視覚詩(右下)やら……

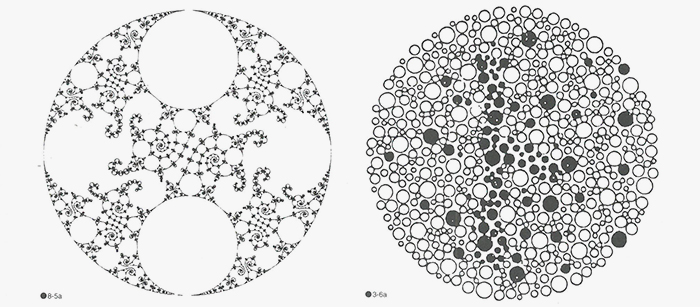

過去にはブルーノ・ムナーリが「円+正方形 その発見と展開」、杉浦康平が「ヴィジュアルコミュニケーション」のなかで先駆的な円と四角の表現をまとめたのに対し、本著は古代〜近代が中心。陰陽道(左上)やら、新国誠一の視覚詩(右下)やら…… フラクタル図形、さらには色覚検査表も。丸い図版を制御するレイアウトや、円と四角というキーワードだけであらゆる表現をまとめた編集の参考書としても重宝します。ただ、おもしろいんだけど見続けていると目が回りそう(笑)。

フラクタル図形、さらには色覚検査表も。丸い図版を制御するレイアウトや、円と四角というキーワードだけであらゆる表現をまとめた編集の参考書としても重宝します。ただ、おもしろいんだけど見続けていると目が回りそう(笑)。円と四角

- 著者

- 向井周太郎、松田行正

- 出版社

- 牛若丸

- 発行年

円形と四角形に昇華した護符・カリグラフィ・宇宙図などを編纂した視覚伝達関連書。フェルディナンド・クリウェットやマルセル・デュシャンらのグラフィックデザインなどを収録。

さわって楽しいカバー その2

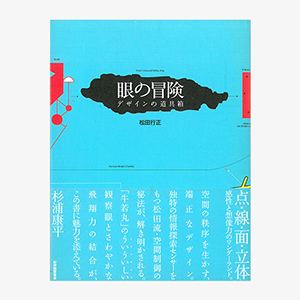

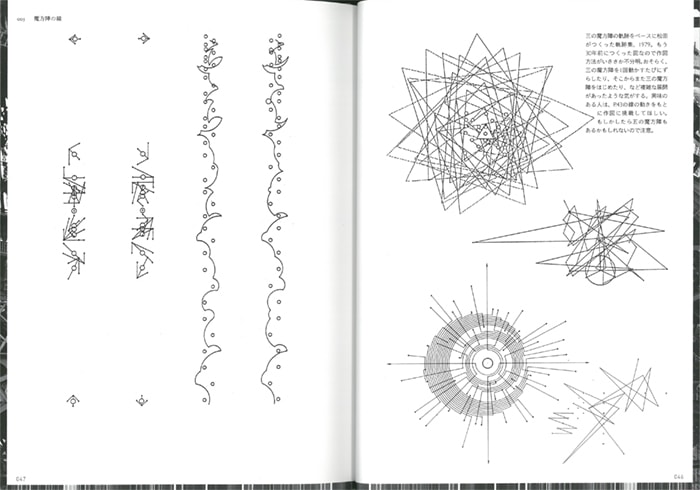

「線の冒険 デザインの事件簿」と題した自著は、「線」を点が動いた運動の軌跡であるというカンディンスキー的視点から綴ったデザインエッセイ。パウル・クレーのドローイングからガラスのひび割れ、子午線、魔法陣、建築など……線とデザインのストーリーを綴っています。

「線の冒険 デザインの事件簿」と題した自著は、「線」を点が動いた運動の軌跡であるというカンディンスキー的視点から綴ったデザインエッセイ。パウル・クレーのドローイングからガラスのひび割れ、子午線、魔法陣、建築など……線とデザインのストーリーを綴っています。タイトルにちなんで、カバーにはラインのデボス(へこみ)加工が。まずはじめにこの本を手に取ったとき、線を指で辿って、自然と軌跡を描いてしまったのだからデザインの力はすごいというか怖い。

本編では魔法陣を描く線について。その歴史やルールを調べては、こんな風に自分で書いていたんだそう。デザインワークのかたわら、文字や記号、もの起源を探求した著作たちは読み応え十二分。

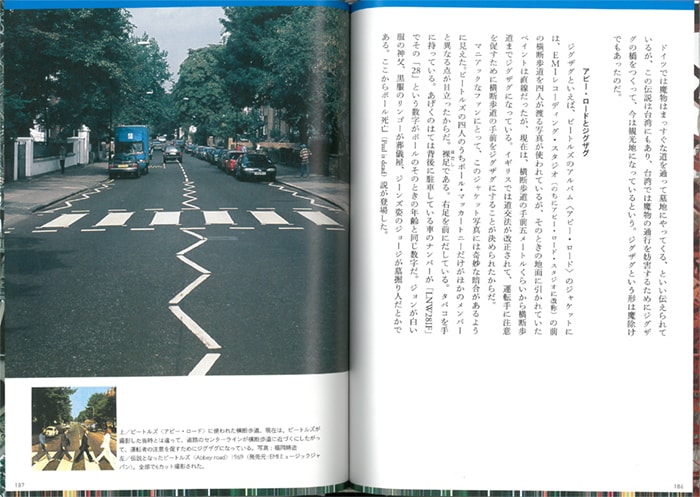

本編では魔法陣を描く線について。その歴史やルールを調べては、こんな風に自分で書いていたんだそう。デザインワークのかたわら、文字や記号、もの起源を探求した著作たちは読み応え十二分。 ビートルズのジャケットでお馴染み、「アビーロード」の横断歩道について。ジャケットになった当時はなかった、ジグザグの線が引かれています。有名なスポットになりすぎて歩行者が写真を撮るのに立ち止まることから、自動車の運転手に注意を促すためのものなんだそう。

ビートルズのジャケットでお馴染み、「アビーロード」の横断歩道について。ジャケットになった当時はなかった、ジグザグの線が引かれています。有名なスポットになりすぎて歩行者が写真を撮るのに立ち止まることから、自動車の運転手に注意を促すためのものなんだそう。端に目をやると、1ページ1ページに緻密な仕掛けが詰め込まれているのも見て取れます。

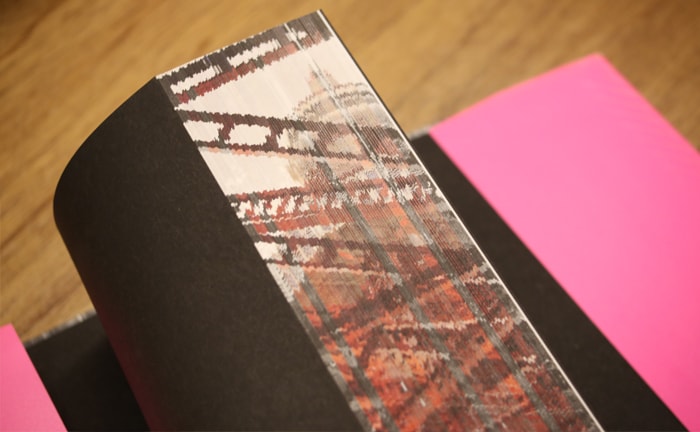

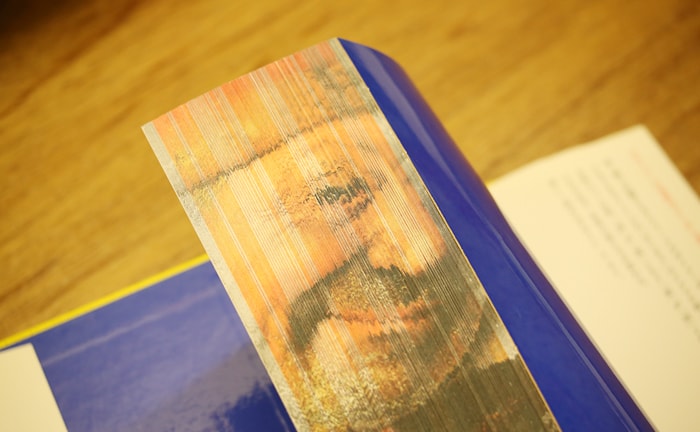

本を閉じて小口を斜めに開いてみると、「線」で形成された建造物・東京タワーが。紙という平面的なイメージがある本ですが、厚みによってオブジェとなることを気付かされたのでした。

本を閉じて小口を斜めに開いてみると、「線」で形成された建造物・東京タワーが。紙という平面的なイメージがある本ですが、厚みによってオブジェとなることを気付かされたのでした。線の冒険 デザインの事件簿

- 著者

- 松田行正

- 出版社

- 角川学芸出版

- 発行年

- 2001年

「規格化された線」や「立体化する線」「骨組み線」など、あらゆる線をテーマにグラフィックデザイナー・松田行正が綴るデザインエッセイ。自著自装。

めくって楽しいカバー

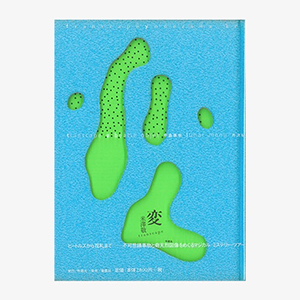

本を読もうとすると、すぐさま本文へと進みがちですが、『ZERRO(ゼロ)』ではカバーをめくってみるとここにも何やら書かれています。本体を保護するだけではなく、情報を乗せる面を増やすこともできるカバー。本をくまなく読んでくれた人だけが手に入れることができる、情報のお宝が眠っているのです。折り返した端もかわいい。

本を読もうとすると、すぐさま本文へと進みがちですが、『ZERRO(ゼロ)』ではカバーをめくってみるとここにも何やら書かれています。本体を保護するだけではなく、情報を乗せる面を増やすこともできるカバー。本をくまなく読んでくれた人だけが手に入れることができる、情報のお宝が眠っているのです。折り返した端もかわいい。 小口は表紙と同じ色にベタ塗り。全身に緑をまとうと、一層オブジェ感が増して見えます。

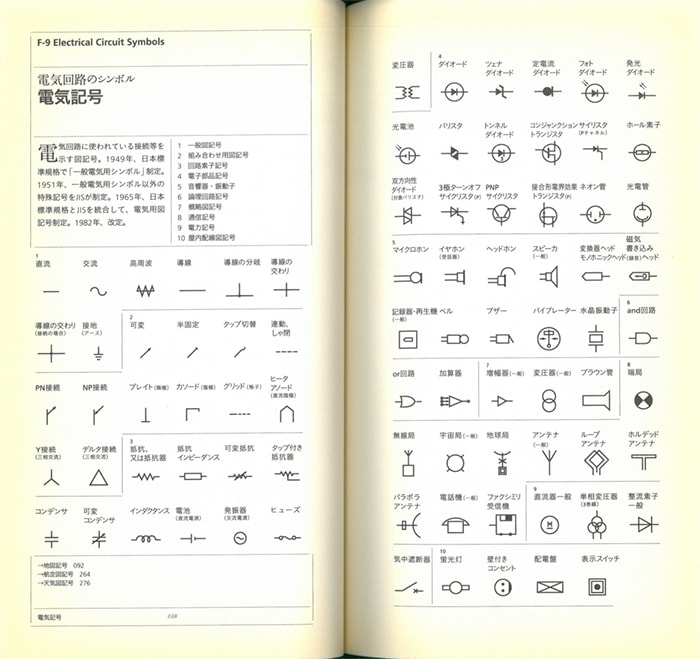

小口は表紙と同じ色にベタ塗り。全身に緑をまとうと、一層オブジェ感が増して見えます。 中では「かたち」に着目し、記号や符号・暗号をコレクション。この電気・電子回路図は、私も学生の頃よく書いたものです。一つ一つ定規を使ってきれいに描くのが悦びという板書魔でした。今思い返すと気持ち悪い人間だったなあ。

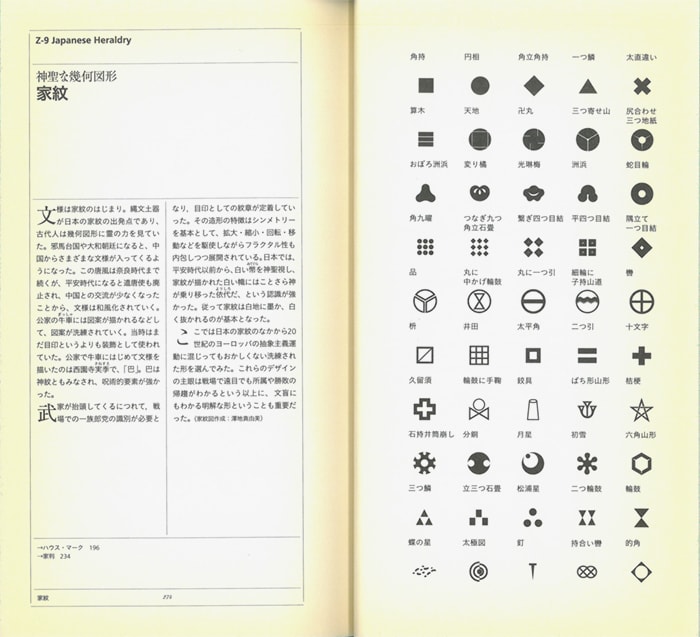

中では「かたち」に着目し、記号や符号・暗号をコレクション。この電気・電子回路図は、私も学生の頃よく書いたものです。一つ一つ定規を使ってきれいに描くのが悦びという板書魔でした。今思い返すと気持ち悪い人間だったなあ。 家のロゴマークとも言える、家紋。今となってはなかなか目にする機会は少ないですが、こうして見るといろんなバリエーションと意味があるんですね。

家のロゴマークとも言える、家紋。今となってはなかなか目にする機会は少ないですが、こうして見るといろんなバリエーションと意味があるんですね。ZERRO

- 著者

- 松田行正

- 出版社

- 牛若丸

- 発行年

- 2004年

様々なデザインを手がけてきた松田行正が、形に魅せられた記号・暗号・符号・文字などをひたすらに収集し、編纂。国や時代を超えたコミュニケーションツールが、「かたち」という枠組みだけで横並びに。

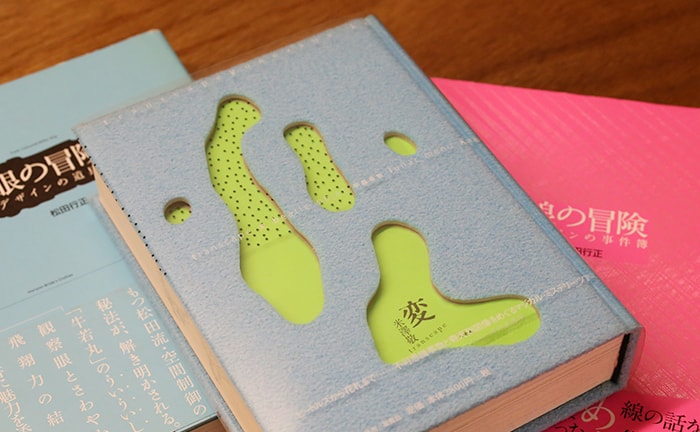

本をパッケージングする「箱」としての表紙

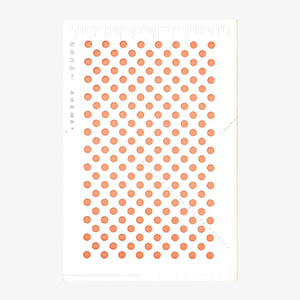

自著のデザインエッセイ「はじまりの物語―デザインの視線」では、表紙にご注目。写真ではちょっとわかりにくいのですが、箔押しで模様をプリントしています。カバーに包まれてなかなか陽の目をみることのない表紙に、このこだわりよう!

自著のデザインエッセイ「はじまりの物語―デザインの視線」では、表紙にご注目。写真ではちょっとわかりにくいのですが、箔押しで模様をプリントしています。カバーに包まれてなかなか陽の目をみることのない表紙に、このこだわりよう!ちなみにこの模様は、脳が刺激からパターンを見つけ、体制化する性質を利用したもの。決して一つ一つの点は丸く並んでいないのに、無数に丸が浮かび上がってくるから不思議ですよね。これは「デヴィッド・マーの類似による群化」の例だそうです。

こちらの小口もびっくりです。右方向にずらすと女性の絵。

こちらの小口もびっくりです。右方向にずらすと女性の絵。 左方向にずらすと、おじさんが登場。ちょっと怖い。

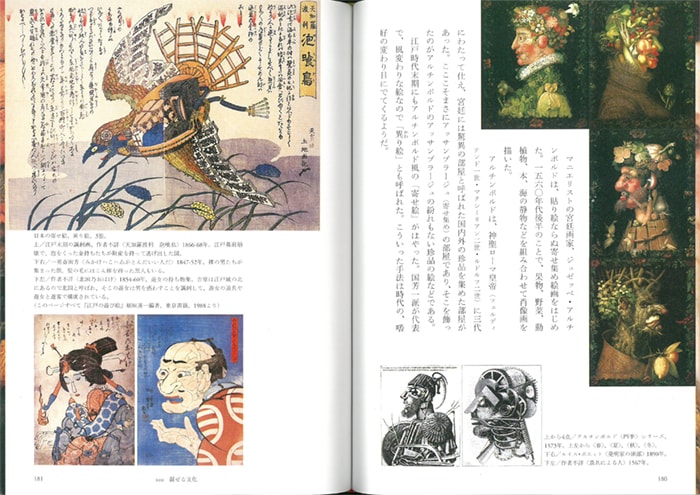

左方向にずらすと、おじさんが登場。ちょっと怖い。 本著では、デザインのルーツを探っていきます。こちらは野菜や人で別の絵を描いた作品。

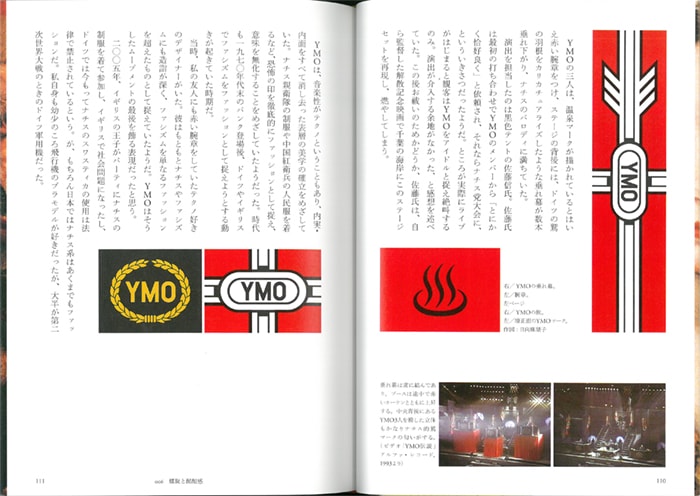

本著では、デザインのルーツを探っていきます。こちらは野菜や人で別の絵を描いた作品。 YMOの散開が、ナチスを元に作られていたなんて、驚き。

YMOの散開が、ナチスを元に作られていたなんて、驚き。はじまりの物語 デザインの視線

- 著者

- 松田行正

- 出版社

- 紀伊國屋書店

- 発行年

- 2007年

グラフィックデザイナー/松田行正が、様々な概念や方法のルーツを、豊富な図版資料とテキストで辿る。

グラフィックデザイナー/松田行正が、アイデアの「タネ」、物事の新しい見方を披露。「直線の夢」「面の愉しみ」「形のコラージュ」等々のカテゴリーで近代美術からオカルトをも含むあらゆる事象を嗜む。

楽しく明るい玩具としての本

やさしい本

おもわずプレゼントしたくなる本

夢を持ち続けている大人の本

オブジェとしての本

そして,奇妙で月っぽい本

牛若丸では,そんな本をつくり続けてゆきたいと思います。

本は情報を運ぶメディアとしか思っていなかったけれど、一人の本を愛する男によって、私の世界は変わりました。