最近、現代詩面白いなと感じはじめています。何本か記事を書きましたが、デザインの歴史を調べるとダダやシュルレアリスムも詩人が先導していたことがわかり、ますます興味が広がってきました。

明治に生まれた北園克衛は詩人でありながら、すぐれたデザイナー・編集者でもあり、装幀やイラストレーション、写真といったあらゆる表現方法にも際立った力を発揮しました。 しかし、本人はあくまで詩人であることを生涯貫き通しました。

本日はそんな孤高のモダニズム詩人・北園克衛についてご紹介してみようと思います。

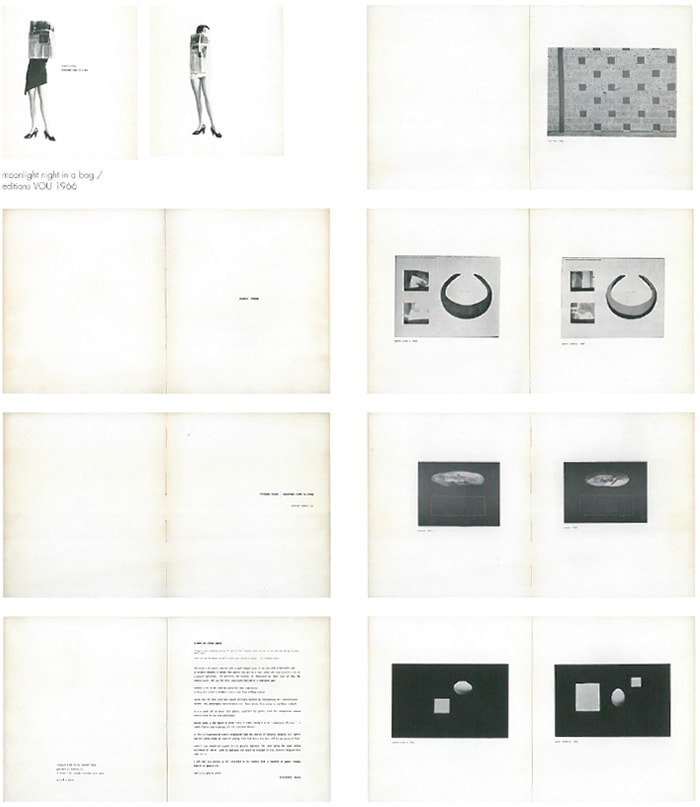

カバンのなかの月夜

大正末期から昭和初期頃、いわゆるモボモガ(1920年代)時代に北園克衛は詩を書きはじめます。この時代は、全世界的に見ても芸術家たちの大いなる実験合戦が繰り広げられた時代です。

北園克衛もその渦中で詩を選びましたが、書くだけではなく、それがどのように印刷されて人の目に映るべきか、というデザインの目をこの頃から持っていました。

大正末期から昭和初期頃、いわゆるモボモガ(1920年代)時代に北園克衛は詩を書きはじめます。この時代は、全世界的に見ても芸術家たちの大いなる実験合戦が繰り広げられた時代です。

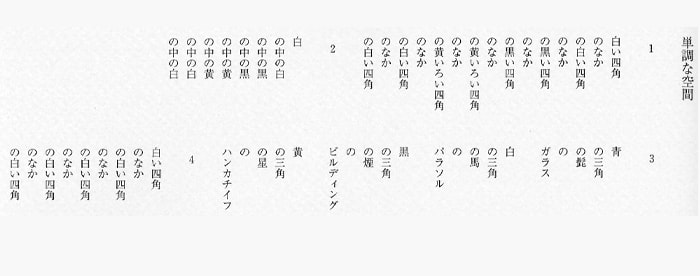

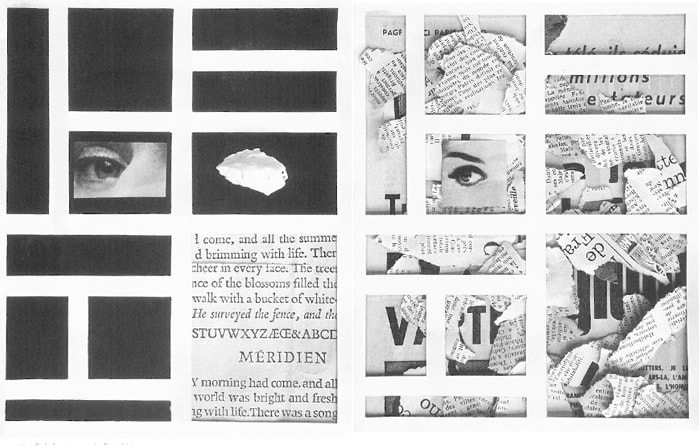

北園克衛もその渦中で詩を選びましたが、書くだけではなく、それがどのように印刷されて人の目に映るべきか、というデザインの目をこの頃から持っていました。当初から視覚的な詩の表現に挑戦していた北園克衛ですが、1957年に発表した「単調な空間」で究極の形に昇華されます。 読むのではなく、眺める詩でもあるこの詩のすごいところは、文字を単位として見ると円と四角、黒と白がせめぎあいながら進行する構造になっていること。そして読んでみると、感情や主観が浮き上がってくること。

コンクリート・ポエトリー(文字が持つ物質性に注目し、視覚的に展開された実験的な詩)運動が世界的に普及したタイミングとも一致したことで、意図せず日本におけるリーダーという評価を得ます。 しかし、北園克衛自身はすでに次の興味に移っていました。

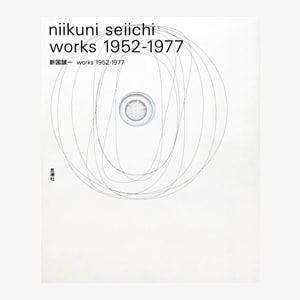

こちらは日本でただ一人、純粋なコンクリート・ポエトリーを実践した新国誠一の作品集。幻の詩集「0音」の全篇も収録されています。

1960年代の前衛詩運動「コンクリート・ポエトリー」の旗手として活躍し、象形詩・視覚詩・音声詩など様々な実験的作品を残した新国誠一の作品集。

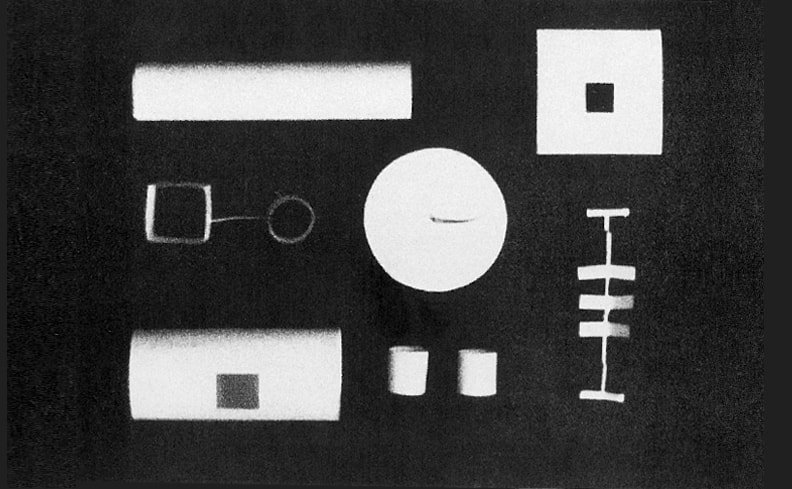

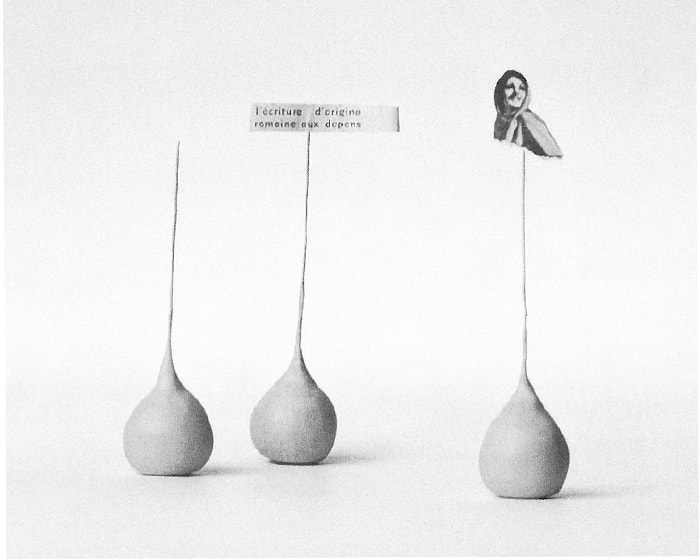

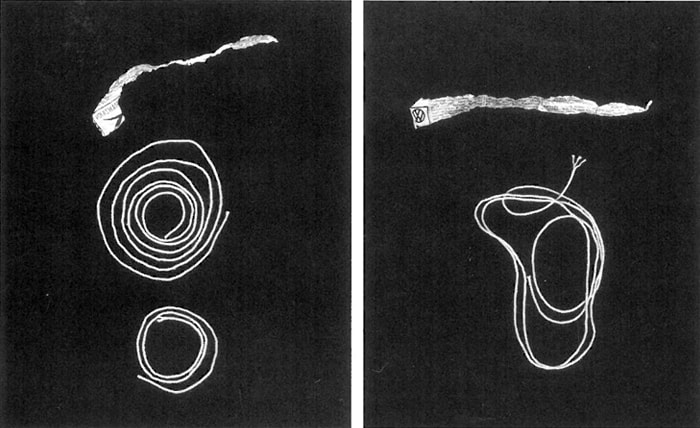

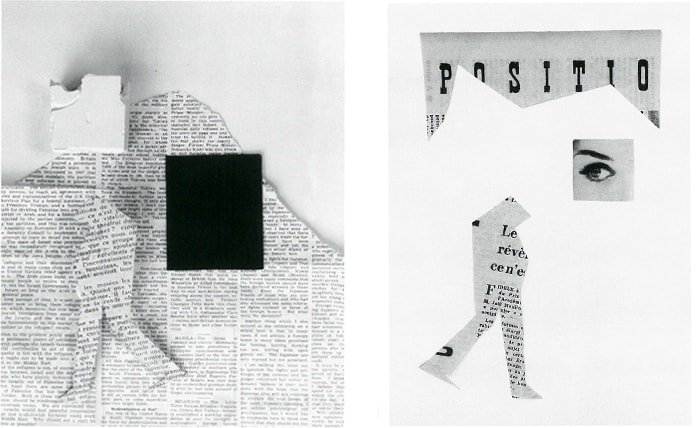

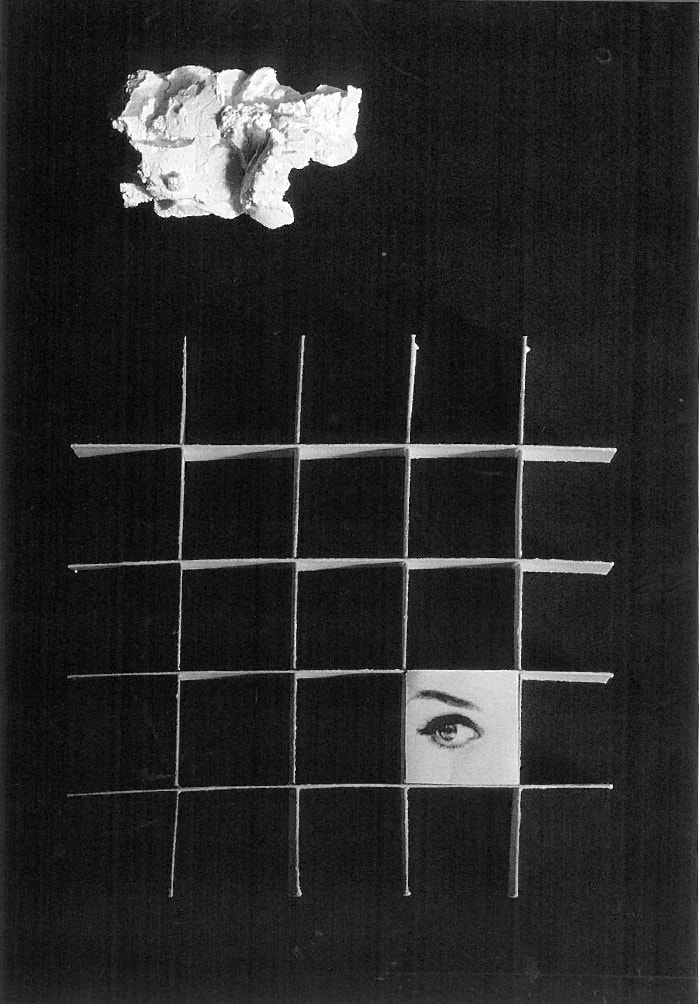

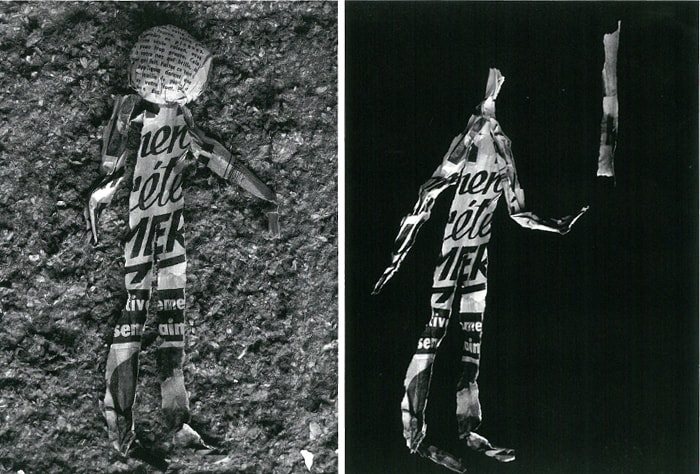

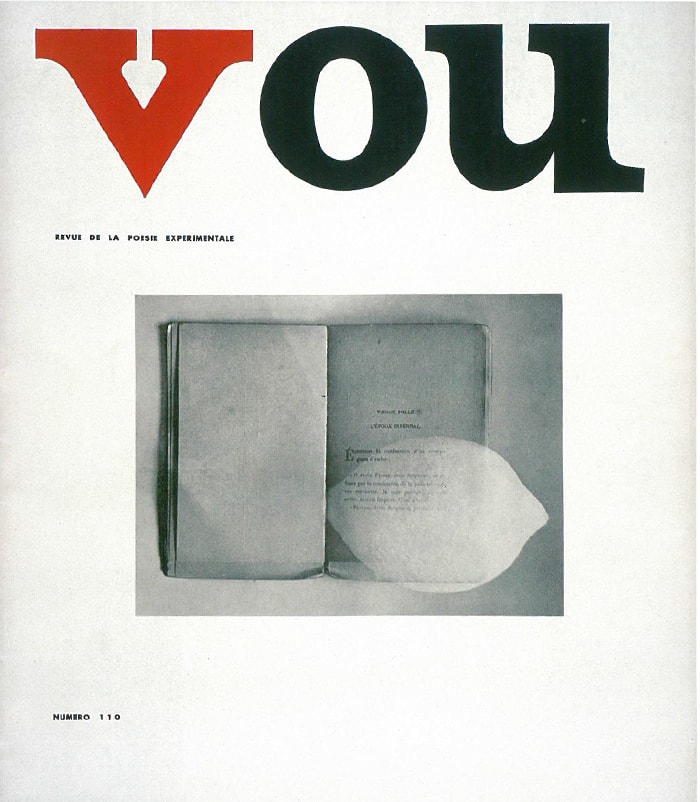

配置したオブジェの余白、オブジェ同士の重なり具合、見れば見るほど美しいです。なんでもない素材にここまで美しさを感じるとは。

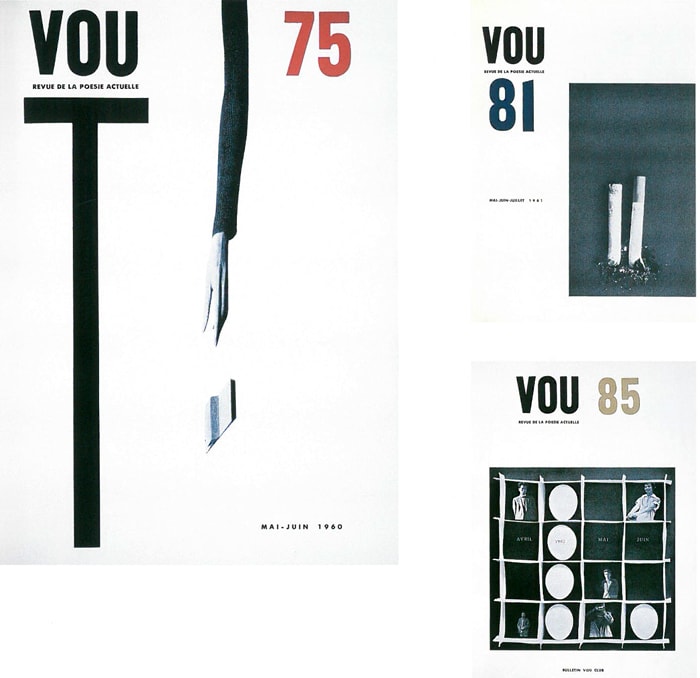

配置したオブジェの余白、オブジェ同士の重なり具合、見れば見るほど美しいです。なんでもない素材にここまで美しさを感じるとは。VOUの表紙や装幀にもプラスティック・ポエムの作品が使用されています。タイトルが乗るとさらに美しい。

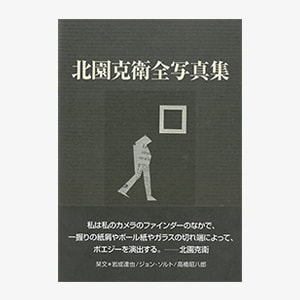

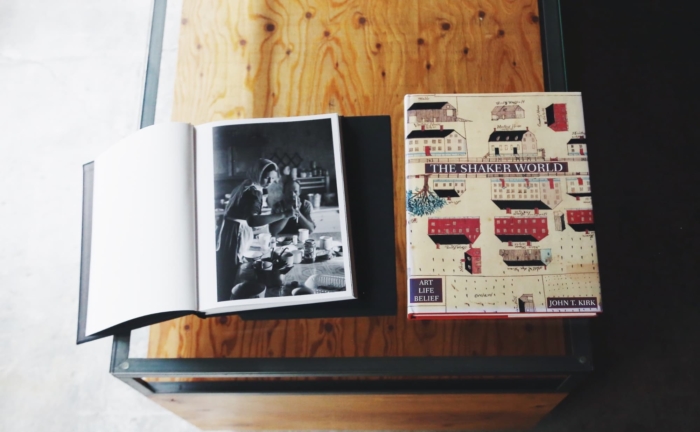

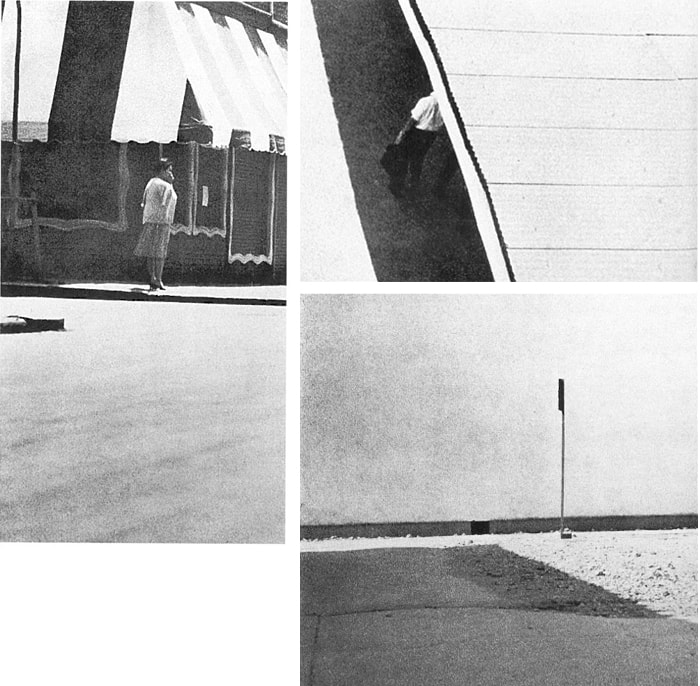

写真家としても優れていることがわかるフレームの切り取り方。

こちらは唯一の残された写真集。

こちらは唯一の残された写真集。 レイアウトも美しいです。

レイアウトも美しいです。

面白いのはオブジェ作品を残さなかったということ。思い通りの余白=間を表現するには紙の4片という制限が必要であり、その制限があるからこそ、シャッターを押すまではオブジェ、露光したらプラスティック・ポエムになり得る。

以前、真似してみたことがありますがなんとなく近しい、けれども程遠いというなんとも自分の力量のなさを自覚するに至ったということがありました。

北園克衛の作品は、余白を見る目を養うにはもってこいだと思います。

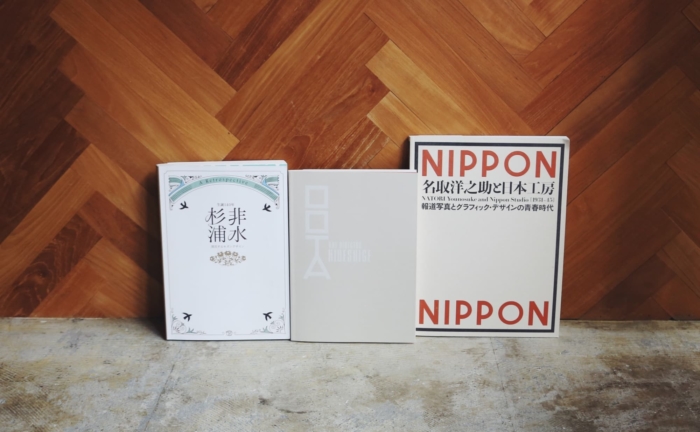

カバンのなかの月夜:北園克衛の造型詩

- 監修

- 金沢 一志

- 出版社

- 国書刊行会

- 発行年

- 2002年

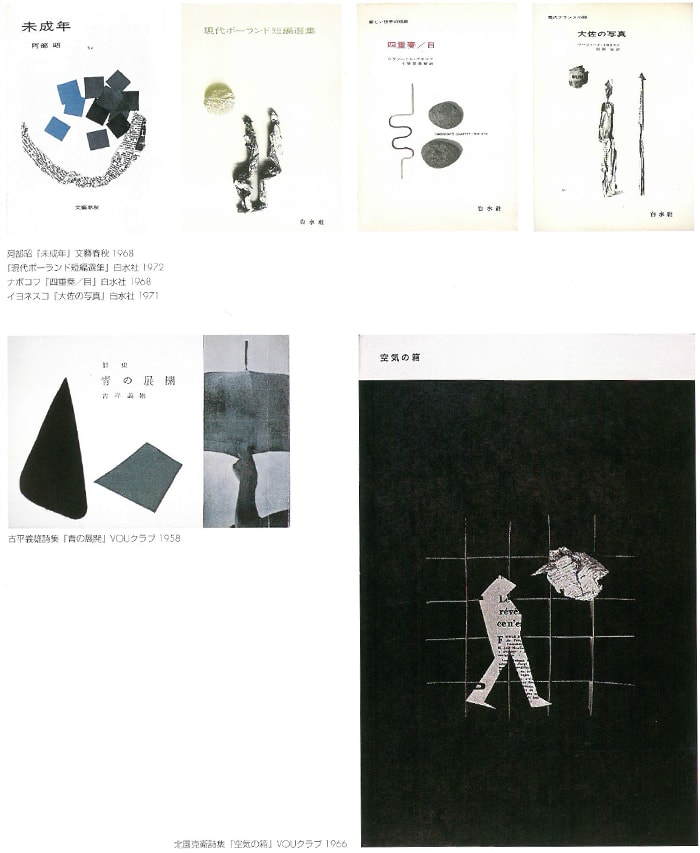

詩人にして写真家、そしてデザイナーとしても活躍した北園克衛の作品集。日本のモダニズム運動を牽引した作家の色褪せないグラフィックワーク、造型詩を編纂して収録。

こちらの一冊は、ほとんどすべての作品が網羅されて掲載されています。