先日の「ダダイズムの世界」に続きまして、本日は「シュルレアリスム 」をテーマにお送りします。

日本語では「超現実主義」と訳される「シュルレアリスム」。そもそものはじまりは、詩人/アンドレ・ブルトンが「シュルレアリスム宣言・溶ける魚」を発表し、思想としての定義付けをする以前に遡ります。

第一次世界大戦を体験し、疲弊した年若い芸術家たちは、戦後当然のように押し付けられた秩序に混乱・反発し、新しい世界観を求めるようになりました。シュルレアリスムの根幹をなすものは、「希薄な目の前の現実ではなく、理性がコントロールしえぬ『真の現実(超現実)』に触れる体験」そのものだったのです。自動筆記やコラージュなどの実験的な試みがパリを中心にさかんにおこなわれ、その影響は各地の文学・芸術家の間に瞬く間に拡がり、やがてアンドレ・ブルトンの手によって概念化され、シュルレアリスム運動が発足しました。

初期のシュルレアリスム運動はダダの後を追うように発生し、マックス・エルンストやマン・レイらをはじめとする多くの芸術家は当初ダダに属していました。シュルレアリスムとダダは思想的にはまったく異なるものではあるものの、登場人物が入り乱れていて、うーん、ややこしい。でも面白い。攻撃的で熱いダダ、抽象的で変幻自在なシュルレアリスム。共通項は反骨精神。両方惹かれます。

さて、前置きが長くなってしまいましたが、今回はシュルレアリスム運動の中でも芸術サイド、主に絵画に焦点をあてた書籍をご紹介します。

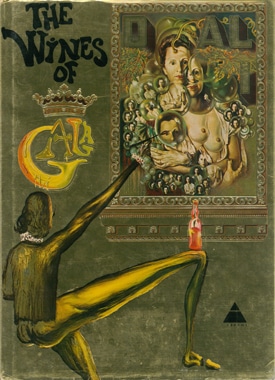

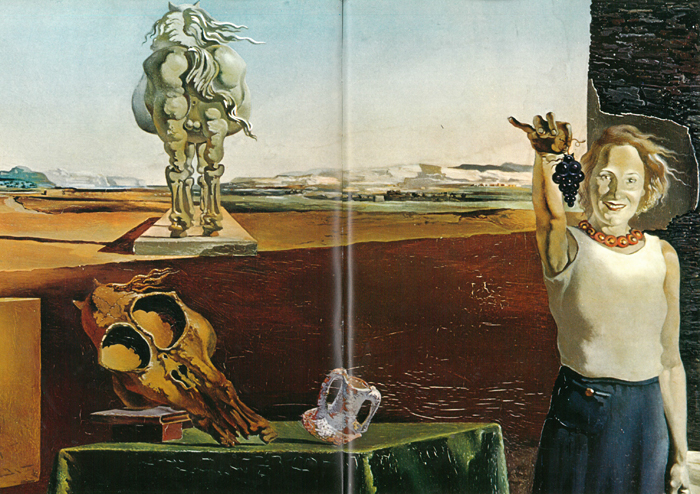

ダリとガラの愛のかたち

Wines of Gala

- 著者

- Salvador Dali

- 出版社

- Harry N. Abrams

- 発行年

- 1978年

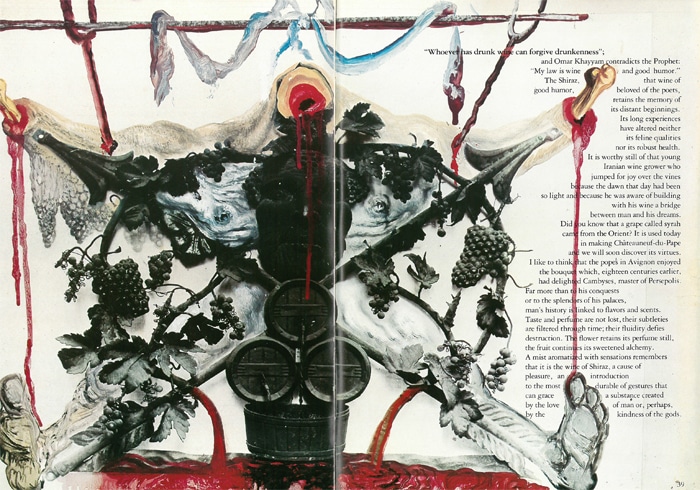

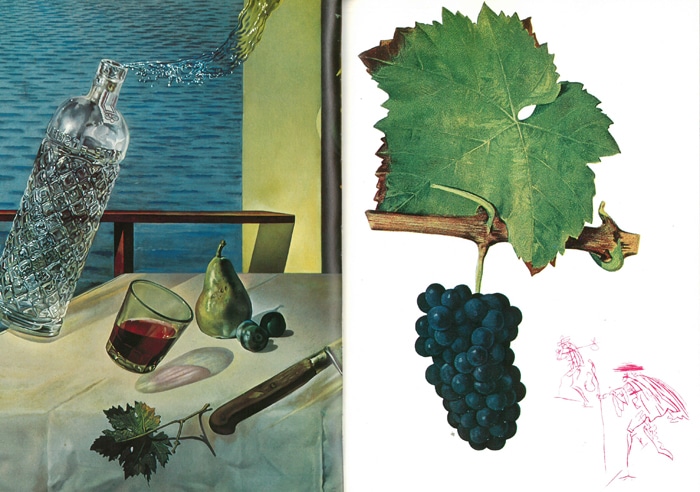

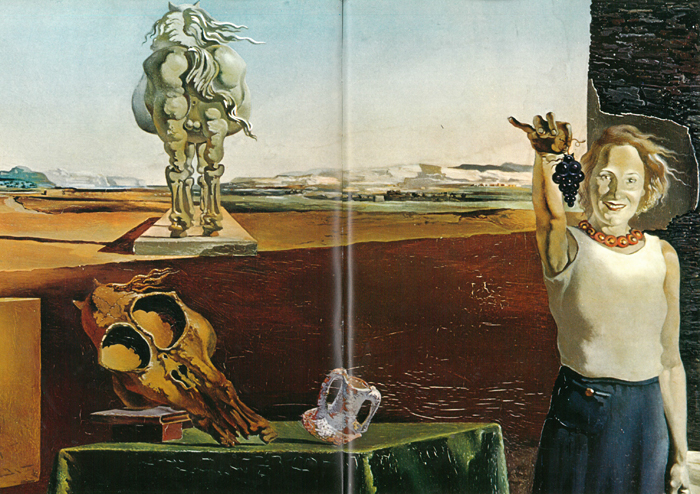

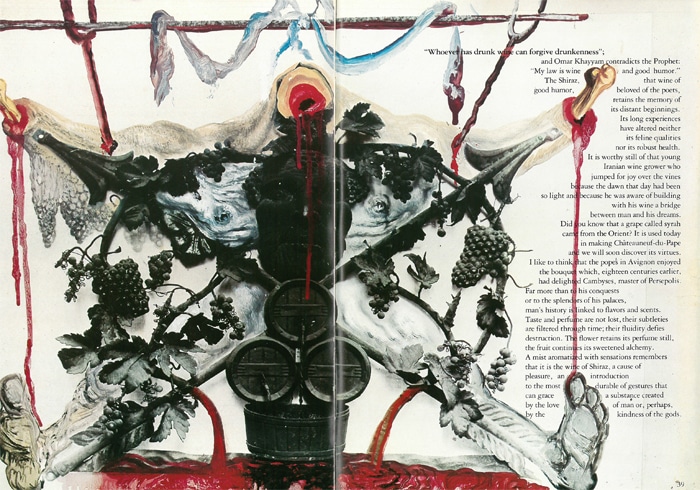

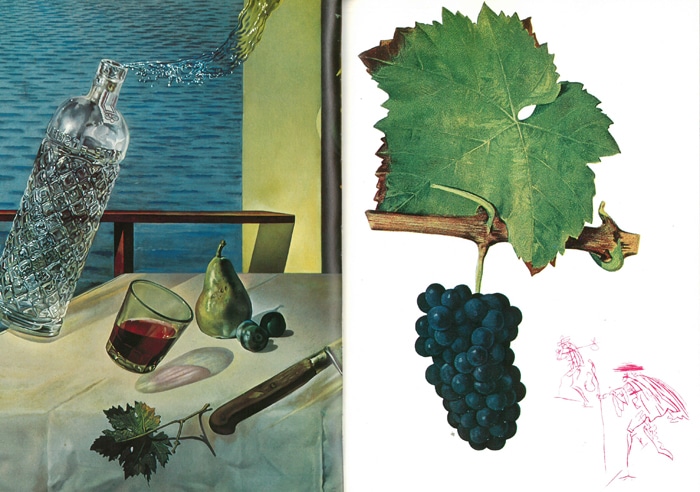

サルバドール・ダリの作品集。妻・ガラの名を冠したシリーズうち、祝祭とワインをテーマに編纂した1冊。

まずはスペインの画家、サルバドール・ダリの大判作品集。妻であり、芸術家としてのミューズでもあったガラの名を冠したシリーズのうちの1冊です。祝祭とワインをテーマに編纂されたペインティングとドローイング作品が収録されています。

シュルレアリスムを代表する画家として知られているダリですが、卓越した技巧力と人気が災いし、約10年所属していたシュルレアリスト・グループから追放されていたりもします。様式美や商業主義を嫌悪するシュルレアリストらしいリアクションとは思うものの、少々お気の毒。

シュルレアリスムを代表する画家として知られているダリですが、卓越した技巧力と人気が災いし、約10年所属していたシュルレアリスト・グループから追放されていたりもします。様式美や商業主義を嫌悪するシュルレアリストらしいリアクションとは思うものの、少々お気の毒。

アカデミックな技法や奇抜なパフォーマンスを行うアーティストとしてのイメージが先行しがちな画家・ダリ。その内面を覗いてみたいという方には、自身が自身に語りかけるエッセイ集「ダリとダリ」をどうぞ。

アカデミックな技法や奇抜なパフォーマンスを行うアーティストとしてのイメージが先行しがちな画家・ダリ。その内面を覗いてみたいという方には、自身が自身に語りかけるエッセイ集「ダリとダリ」をどうぞ。

シュルレアリスムを代表する画家として知られているダリですが、卓越した技巧力と人気が災いし、約10年所属していたシュルレアリスト・グループから追放されていたりもします。様式美や商業主義を嫌悪するシュルレアリストらしいリアクションとは思うものの、少々お気の毒。

シュルレアリスムを代表する画家として知られているダリですが、卓越した技巧力と人気が災いし、約10年所属していたシュルレアリスト・グループから追放されていたりもします。様式美や商業主義を嫌悪するシュルレアリストらしいリアクションとは思うものの、少々お気の毒。

アカデミックな技法や奇抜なパフォーマンスを行うアーティストとしてのイメージが先行しがちな画家・ダリ。その内面を覗いてみたいという方には、自身が自身に語りかけるエッセイ集「ダリとダリ」をどうぞ。

アカデミックな技法や奇抜なパフォーマンスを行うアーティストとしてのイメージが先行しがちな画家・ダリ。その内面を覗いてみたいという方には、自身が自身に語りかけるエッセイ集「ダリとダリ」をどうぞ。

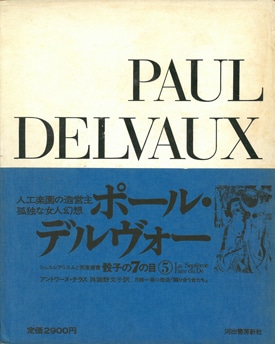

ポール・デルヴォーの王国

ポール・デルヴォー

- 著者

- アントワーヌ・テラス

- 出版社

- 河出書房新社

- 発行年

- 1974年

「骰子の7の目 シュルレアリスムと画家叢書」第5巻、ポール・デルヴォーの作品集。

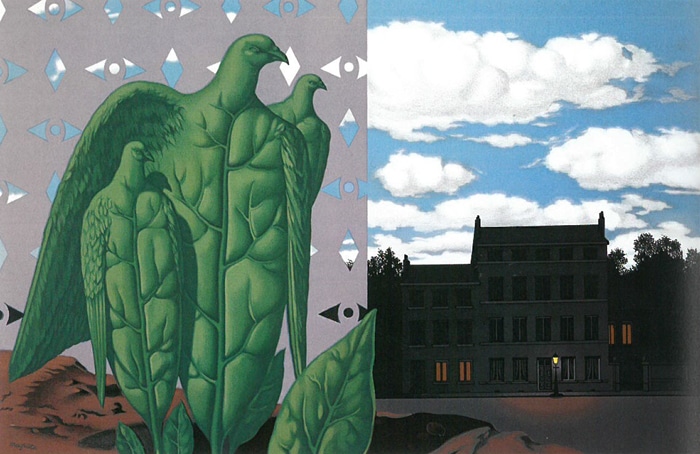

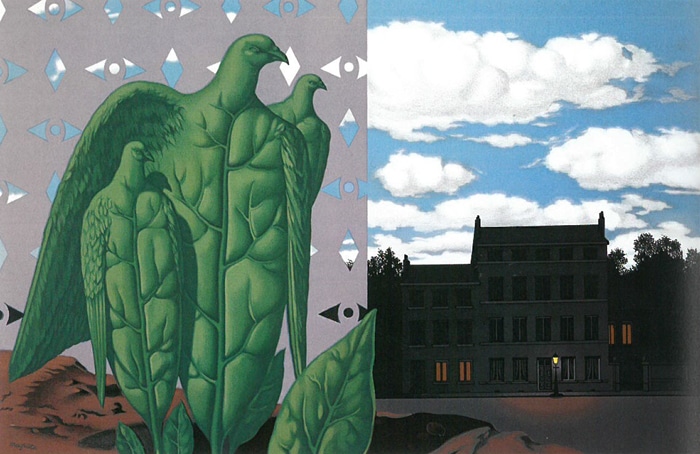

独特の女性像、そして奇妙でどこかノスタルジックな世界観を持つ作風で知られる画家、ポール・デルヴォーの作品集。ルネ・マグリットと並び、ベルギーを代表する画家です。

ページをめくると広がる、夢と現実を行き来するかのような世界。

ページをめくると広がる、夢と現実を行き来するかのような世界。

宗教画のようでもあり、ルネサンス後期マニエリスムの絵画のようでもある構図が目を引きます。

建築を学んだ経緯もあり、建造物や樹木などを利用した透視画法(遠近法)が多用されているのも特徴的。

建築を学んだ経緯もあり、建造物や樹木などを利用した透視画法(遠近法)が多用されているのも特徴的。

こちらの「骰子の7の目 シュルレアリスムと画家叢書」シリーズは、シュルレアリスムと関係の深い芸術家たちを1冊ずつ丁寧に紹介しています。

こちらの「骰子の7の目 シュルレアリスムと画家叢書」シリーズは、シュルレアリスムと関係の深い芸術家たちを1冊ずつ丁寧に紹介しています。

ページをめくると広がる、夢と現実を行き来するかのような世界。

ページをめくると広がる、夢と現実を行き来するかのような世界。宗教画のようでもあり、ルネサンス後期マニエリスムの絵画のようでもある構図が目を引きます。

建築を学んだ経緯もあり、建造物や樹木などを利用した透視画法(遠近法)が多用されているのも特徴的。

建築を学んだ経緯もあり、建造物や樹木などを利用した透視画法(遠近法)が多用されているのも特徴的。 こちらの「骰子の7の目 シュルレアリスムと画家叢書」シリーズは、シュルレアリスムと関係の深い芸術家たちを1冊ずつ丁寧に紹介しています。

こちらの「骰子の7の目 シュルレアリスムと画家叢書」シリーズは、シュルレアリスムと関係の深い芸術家たちを1冊ずつ丁寧に紹介しています。 イメージの錬金術

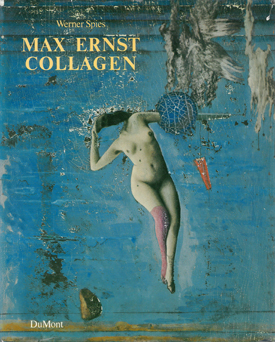

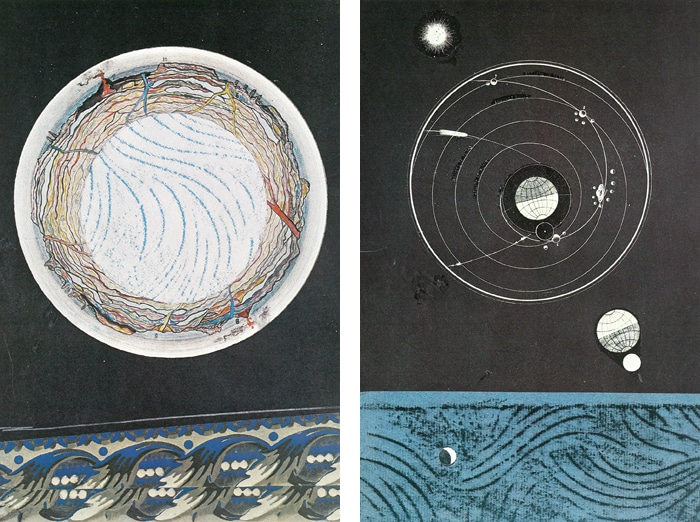

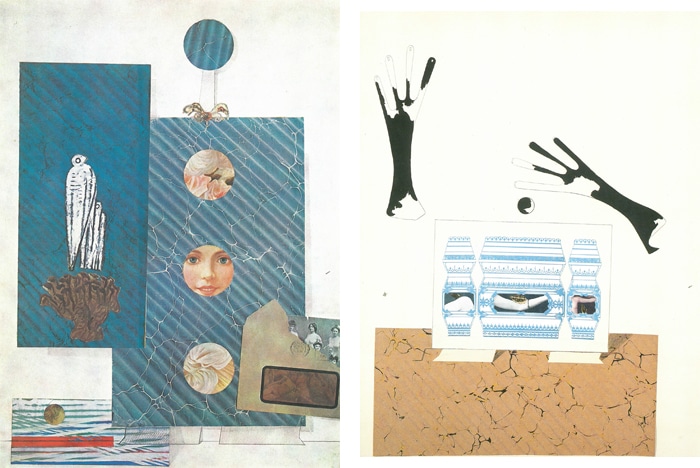

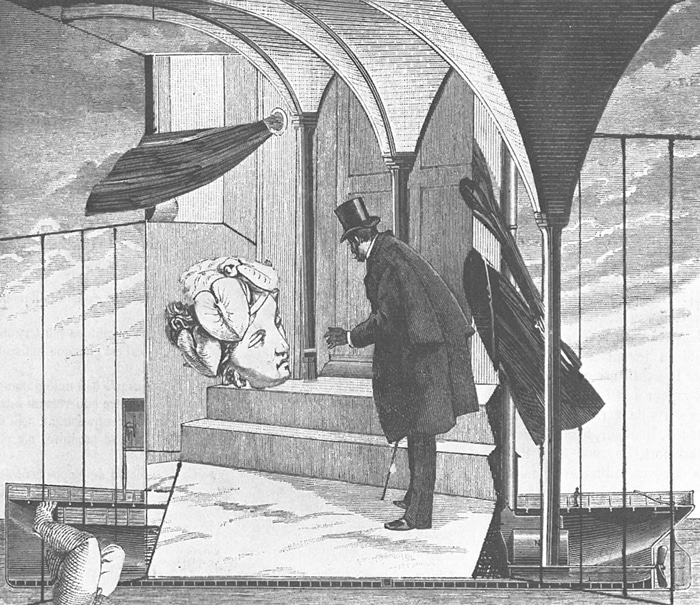

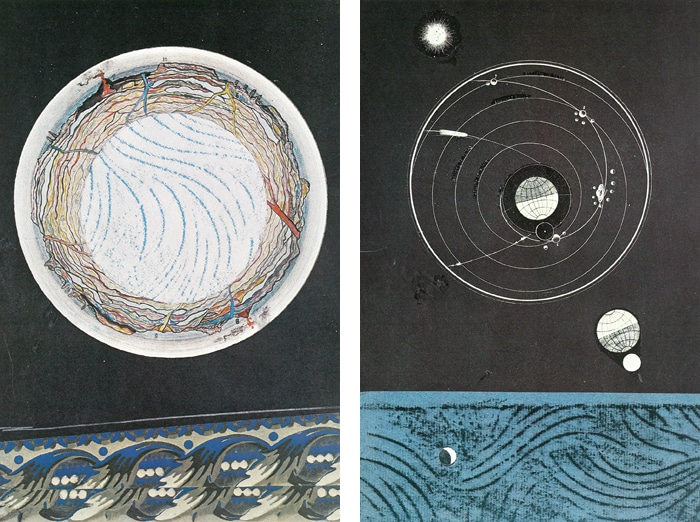

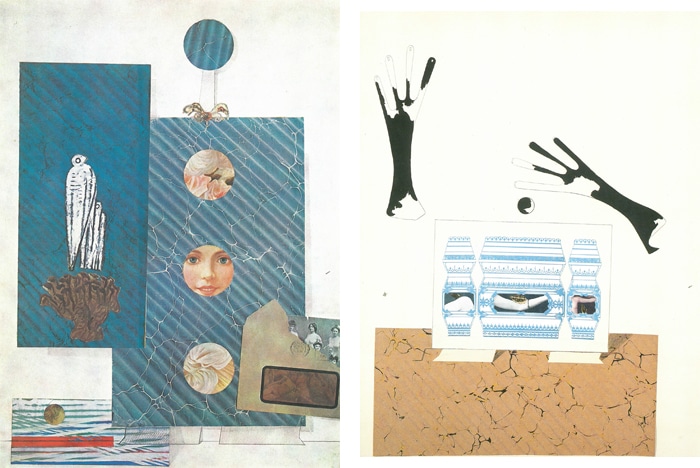

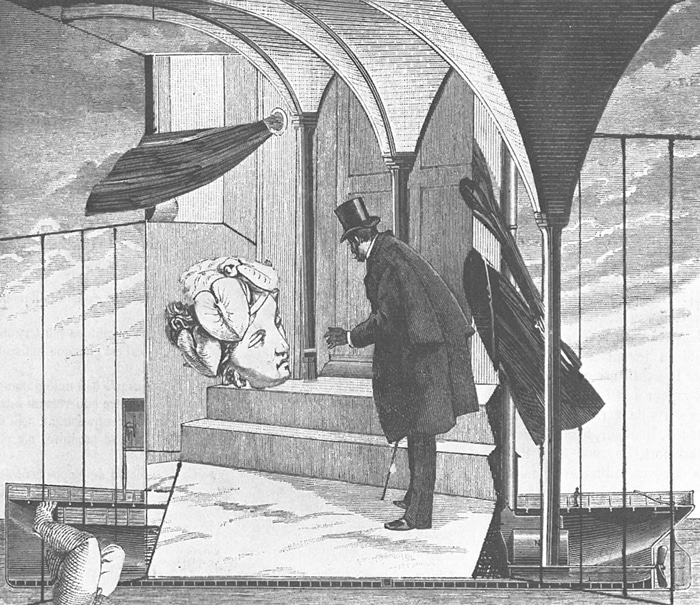

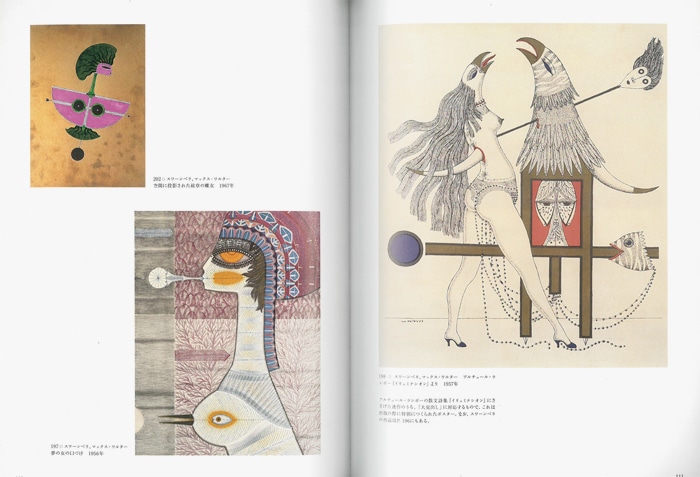

ダダを経て、シュルレアリスムへ移行した画家/マックス・エルンストは、コラージュ、ペインティング、ドローイングなど幅広い技法を取り入れたドイツ出身の芸術家。本書はコラージュ作品を中心に、膨大な数の絵画作品を収録した大判作品集です。

コラージュとは、既存の印刷物や写真、または布などを貼り合わせる絵画技法のこと。誰にでもできる手作業ではありますが、エルンストの場合はひと味違います。制作者の主観や意図を存在させず、本来無関係だった素材同士が思いがけない世界を作りだす、偶然性に重きを置きました。つまり、無意識下の自動筆記状態で制作するというもの。初期のシュルレアリストたちがもとめた「理性のコントロールを離れた超現実」につながります。

コラージュとは、既存の印刷物や写真、または布などを貼り合わせる絵画技法のこと。誰にでもできる手作業ではありますが、エルンストの場合はひと味違います。制作者の主観や意図を存在させず、本来無関係だった素材同士が思いがけない世界を作りだす、偶然性に重きを置きました。つまり、無意識下の自動筆記状態で制作するというもの。初期のシュルレアリストたちがもとめた「理性のコントロールを離れた超現実」につながります。

ユーモアや遊び心に満ちているように思えるエルンストのコラージュ。ググっと引きこまれたり、くすくす笑いが生まれたり、鑑賞者をいつまでも楽しませてくれます。

ユーモアや遊び心に満ちているように思えるエルンストのコラージュ。ググっと引きこまれたり、くすくす笑いが生まれたり、鑑賞者をいつまでも楽しませてくれます。

さらに、エルンストは版画と文字を組み合わせた「百頭女」「慈善週間 または七大元素」「カルメル修道会に入ろうとしたある少女の夢」というコラージュ小説3部作も遺しています。小説といっても、そこは筋金入りのシュルレアリスト。自由気ままに、文字と絵が踊ります。

さらに、エルンストは版画と文字を組み合わせた「百頭女」「慈善週間 または七大元素」「カルメル修道会に入ろうとしたある少女の夢」というコラージュ小説3部作も遺しています。小説といっても、そこは筋金入りのシュルレアリスト。自由気ままに、文字と絵が踊ります。

コラージュとは、既存の印刷物や写真、または布などを貼り合わせる絵画技法のこと。誰にでもできる手作業ではありますが、エルンストの場合はひと味違います。制作者の主観や意図を存在させず、本来無関係だった素材同士が思いがけない世界を作りだす、偶然性に重きを置きました。つまり、無意識下の自動筆記状態で制作するというもの。初期のシュルレアリストたちがもとめた「理性のコントロールを離れた超現実」につながります。

コラージュとは、既存の印刷物や写真、または布などを貼り合わせる絵画技法のこと。誰にでもできる手作業ではありますが、エルンストの場合はひと味違います。制作者の主観や意図を存在させず、本来無関係だった素材同士が思いがけない世界を作りだす、偶然性に重きを置きました。つまり、無意識下の自動筆記状態で制作するというもの。初期のシュルレアリストたちがもとめた「理性のコントロールを離れた超現実」につながります。 ユーモアや遊び心に満ちているように思えるエルンストのコラージュ。ググっと引きこまれたり、くすくす笑いが生まれたり、鑑賞者をいつまでも楽しませてくれます。

ユーモアや遊び心に満ちているように思えるエルンストのコラージュ。ググっと引きこまれたり、くすくす笑いが生まれたり、鑑賞者をいつまでも楽しませてくれます。

さらに、エルンストは版画と文字を組み合わせた「百頭女」「慈善週間 または七大元素」「カルメル修道会に入ろうとしたある少女の夢」というコラージュ小説3部作も遺しています。小説といっても、そこは筋金入りのシュルレアリスト。自由気ままに、文字と絵が踊ります。

さらに、エルンストは版画と文字を組み合わせた「百頭女」「慈善週間 または七大元素」「カルメル修道会に入ろうとしたある少女の夢」というコラージュ小説3部作も遺しています。小説といっても、そこは筋金入りのシュルレアリスト。自由気ままに、文字と絵が踊ります。

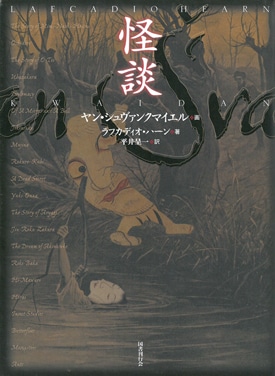

ヤン・シュヴァンクマイエル:日本のおばけに出会う

怪談

- 著者

- ラフカディオ・ハーン、ヤン・シュヴァンクマイエル

- 出版社

- 国書刊行会

- 発行年

- 2011年

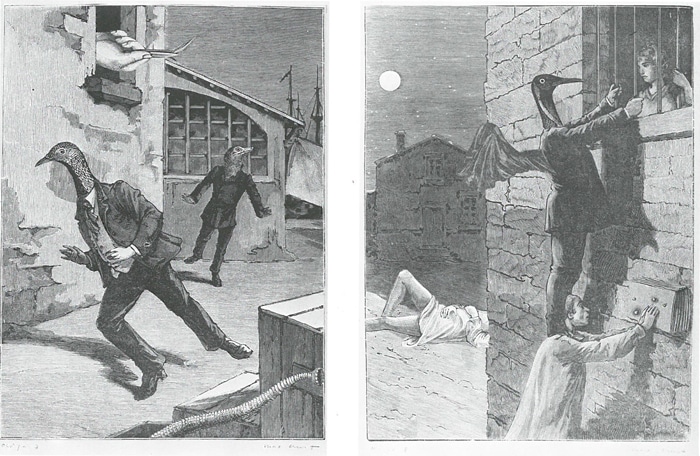

小泉八雲の「怪談」にヤン・シュヴァンクマイエルが絵を添えたビジュアルブック。

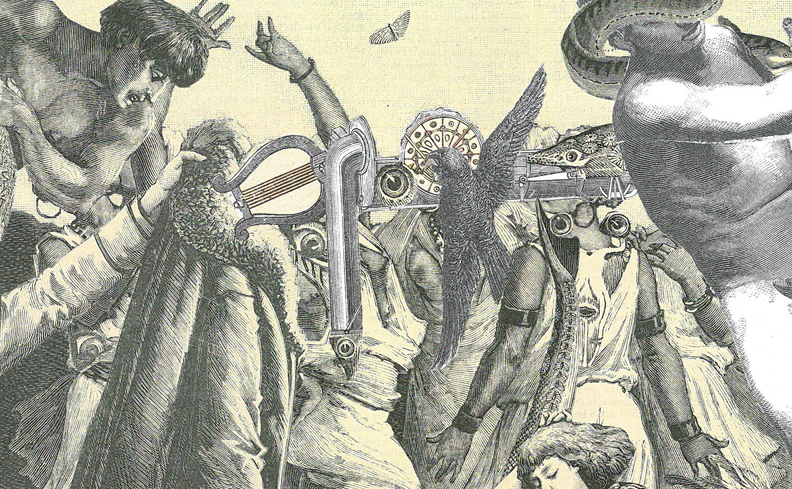

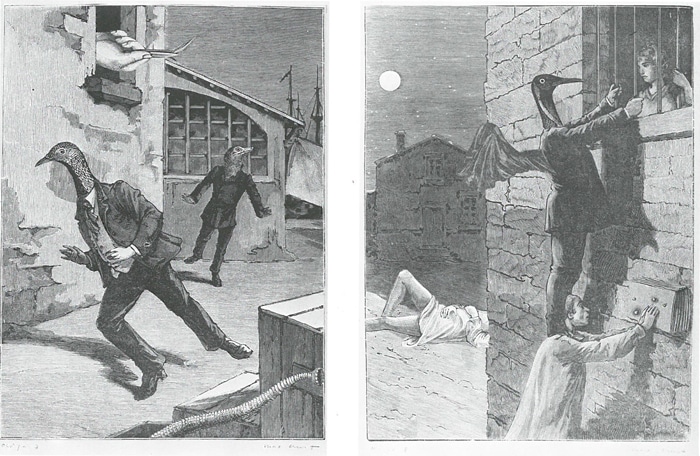

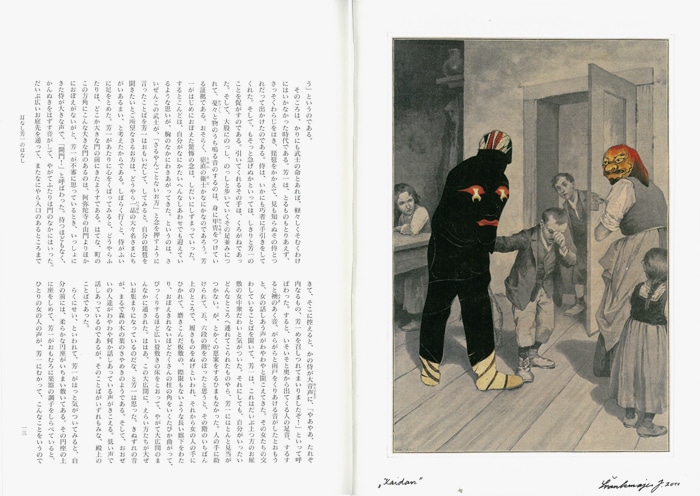

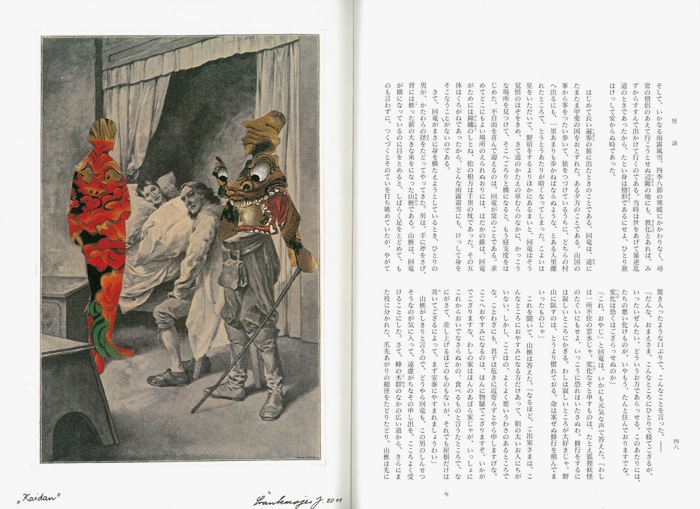

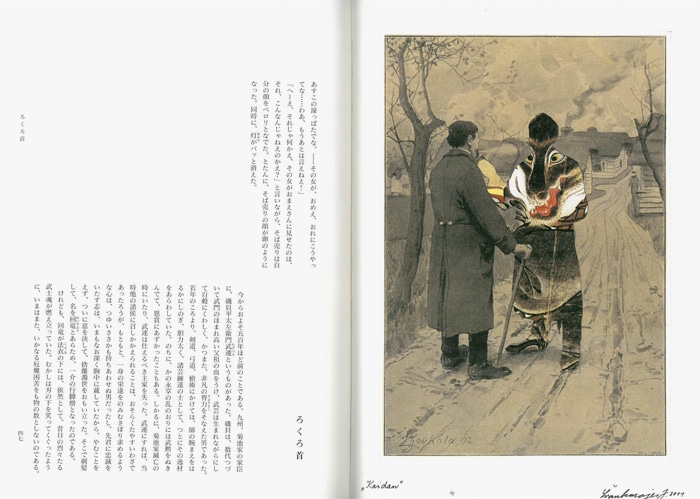

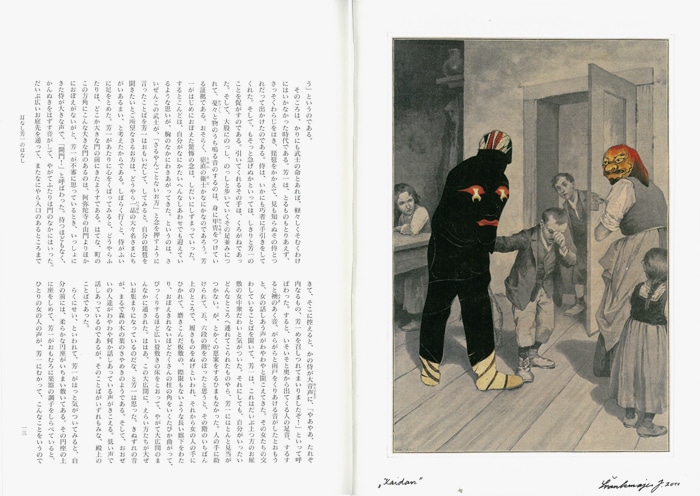

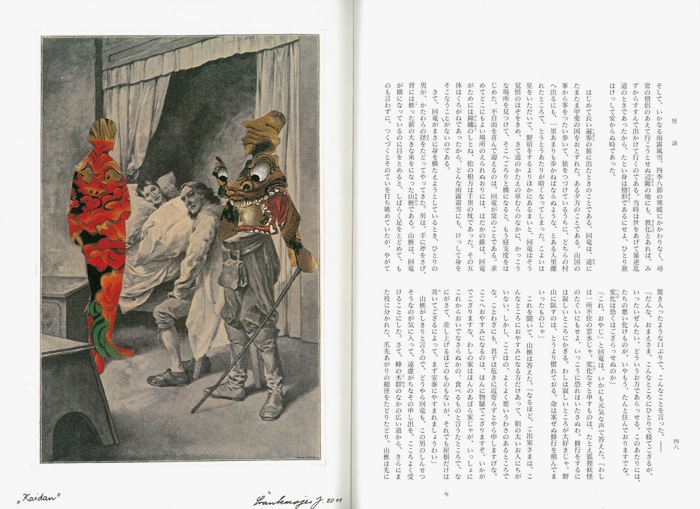

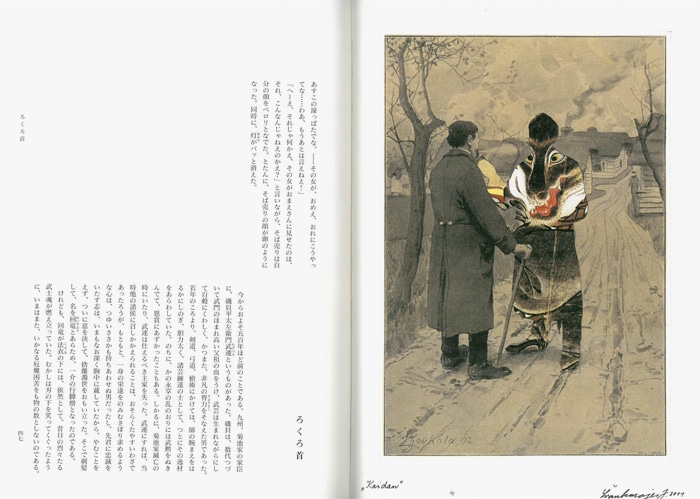

こちらもコラージュ作品集。チェコスロバキア生まれの芸術家/ヤン・シュヴァンクマイエルが、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の「怪談」に絵を添えた異色の絵本です。「怪談」は日本に古くからつたわる伝説や古典文学を、小泉八雲が再構築した怪奇短編小説集。「耳なし芳一のはなし」「ろくろ首」「雪おんな」など、ご存知の方も多いのでは。

シュヴァンクマイエルの手によって、ヨーロッパの絵画に日本の伝統的な妖怪画や幽霊画が貼り合わされ、和洋折衷で不思議な世界が展開されています。シュルレアリスム的な言い回しをすると、これもきっと偶然の出会いがなせる業。

シュヴァンクマイエルの手によって、ヨーロッパの絵画に日本の伝統的な妖怪画や幽霊画が貼り合わされ、和洋折衷で不思議な世界が展開されています。シュルレアリスム的な言い回しをすると、これもきっと偶然の出会いがなせる業。

西洋の暮らしにすっかり溶け込んでいる日本のおばけたち。人のかたちをしているけれど、人ではない何かがすぐ隣に潜んでいることに、作中の人びとは気づいているのでしょうか?

西洋の暮らしにすっかり溶け込んでいる日本のおばけたち。人のかたちをしているけれど、人ではない何かがすぐ隣に潜んでいることに、作中の人びとは気づいているのでしょうか?

シュヴァンクマイエルの手によって、ヨーロッパの絵画に日本の伝統的な妖怪画や幽霊画が貼り合わされ、和洋折衷で不思議な世界が展開されています。シュルレアリスム的な言い回しをすると、これもきっと偶然の出会いがなせる業。

シュヴァンクマイエルの手によって、ヨーロッパの絵画に日本の伝統的な妖怪画や幽霊画が貼り合わされ、和洋折衷で不思議な世界が展開されています。シュルレアリスム的な言い回しをすると、これもきっと偶然の出会いがなせる業。

西洋の暮らしにすっかり溶け込んでいる日本のおばけたち。人のかたちをしているけれど、人ではない何かがすぐ隣に潜んでいることに、作中の人びとは気づいているのでしょうか?

西洋の暮らしにすっかり溶け込んでいる日本のおばけたち。人のかたちをしているけれど、人ではない何かがすぐ隣に潜んでいることに、作中の人びとは気づいているのでしょうか?

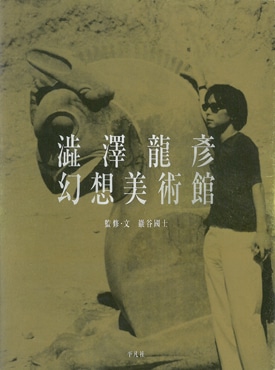

澁澤龍彦とシュルレアリスム

学生時代から美術に精通し、シュルレアリスムの動向にも通じていた仏文学者・澁澤龍彦。仏文学のみならず、シュルレアリスムの系譜につらなる海外の芸術家を積極的に紹介したことでも知られています。本書は澁澤龍彦の蒐集したコレクションを中心に置き、美術に対する興味関心と人生を比較・関連させながら、彼の生涯を包括的に描き出した名著です。

写真は鎌倉の澁澤邸居間。系統立ててコレクションされているわけではないのに、美術品、自然の創りだした造形物、工芸品などが不思議な調和を作り出しています。まるで大航海時代の西洋諸国でさかんにつくられた「驚異の部屋(ヴンダーカンマー)」ですね。博物誌好きにはたまらない空間。

写真は鎌倉の澁澤邸居間。系統立ててコレクションされているわけではないのに、美術品、自然の創りだした造形物、工芸品などが不思議な調和を作り出しています。まるで大航海時代の西洋諸国でさかんにつくられた「驚異の部屋(ヴンダーカンマー)」ですね。博物誌好きにはたまらない空間。

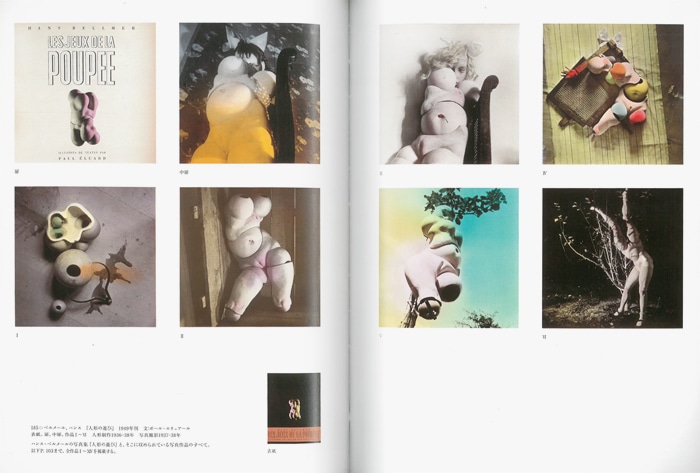

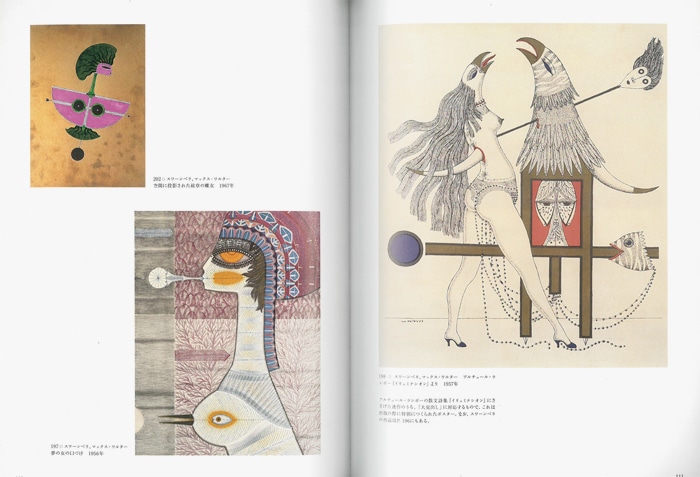

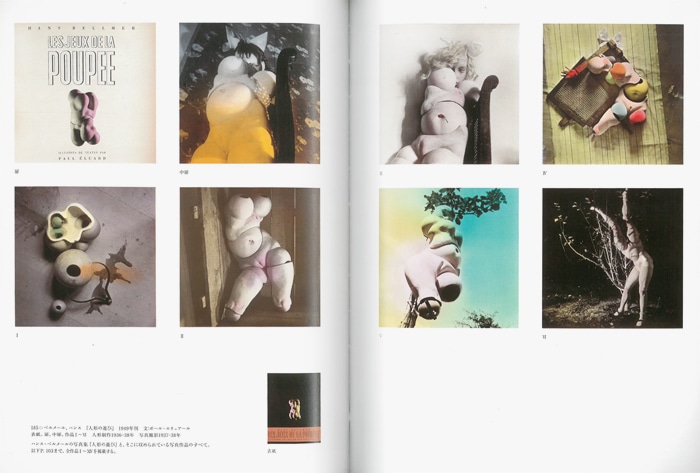

シュルレアリスムにまつわる芸術の中でも澁澤氏が特に愛したのは、前述のポール・デルヴォーをはじめ、レオノール・フィニ、ハンス・ベルメール、マックス・ワルター・スワーンベリなど、当時の日本ではあまり知られていなかった芸術家たち。現代でこそ彼らの知名度は上がっておりますが、澁澤氏の功績によるところも大きいのかもしれません。

シュルレアリスムにまつわる芸術の中でも澁澤氏が特に愛したのは、前述のポール・デルヴォーをはじめ、レオノール・フィニ、ハンス・ベルメール、マックス・ワルター・スワーンベリなど、当時の日本ではあまり知られていなかった芸術家たち。現代でこそ彼らの知名度は上がっておりますが、澁澤氏の功績によるところも大きいのかもしれません。

本書は幼年時代、暗黒舞踏、マニエリスムを中心とする西洋美術、シュルレアリスム、日本の幻想美術、博物誌などのテーマに分けて編纂されており、澁澤氏の好奇心の幅の広さ・奥の深さが伺えます。澁澤龍彦というひとりの人物を通して美術に触れてみれば、既存のシュルレアリスムの枠を超えた新たな発見にきっと出会えるはず。

本書は幼年時代、暗黒舞踏、マニエリスムを中心とする西洋美術、シュルレアリスム、日本の幻想美術、博物誌などのテーマに分けて編纂されており、澁澤氏の好奇心の幅の広さ・奥の深さが伺えます。澁澤龍彦というひとりの人物を通して美術に触れてみれば、既存のシュルレアリスムの枠を超えた新たな発見にきっと出会えるはず。

写真は鎌倉の澁澤邸居間。系統立ててコレクションされているわけではないのに、美術品、自然の創りだした造形物、工芸品などが不思議な調和を作り出しています。まるで大航海時代の西洋諸国でさかんにつくられた「驚異の部屋(ヴンダーカンマー)」ですね。博物誌好きにはたまらない空間。

写真は鎌倉の澁澤邸居間。系統立ててコレクションされているわけではないのに、美術品、自然の創りだした造形物、工芸品などが不思議な調和を作り出しています。まるで大航海時代の西洋諸国でさかんにつくられた「驚異の部屋(ヴンダーカンマー)」ですね。博物誌好きにはたまらない空間。 シュルレアリスムにまつわる芸術の中でも澁澤氏が特に愛したのは、前述のポール・デルヴォーをはじめ、レオノール・フィニ、ハンス・ベルメール、マックス・ワルター・スワーンベリなど、当時の日本ではあまり知られていなかった芸術家たち。現代でこそ彼らの知名度は上がっておりますが、澁澤氏の功績によるところも大きいのかもしれません。

シュルレアリスムにまつわる芸術の中でも澁澤氏が特に愛したのは、前述のポール・デルヴォーをはじめ、レオノール・フィニ、ハンス・ベルメール、マックス・ワルター・スワーンベリなど、当時の日本ではあまり知られていなかった芸術家たち。現代でこそ彼らの知名度は上がっておりますが、澁澤氏の功績によるところも大きいのかもしれません。

本書は幼年時代、暗黒舞踏、マニエリスムを中心とする西洋美術、シュルレアリスム、日本の幻想美術、博物誌などのテーマに分けて編纂されており、澁澤氏の好奇心の幅の広さ・奥の深さが伺えます。澁澤龍彦というひとりの人物を通して美術に触れてみれば、既存のシュルレアリスムの枠を超えた新たな発見にきっと出会えるはず。

本書は幼年時代、暗黒舞踏、マニエリスムを中心とする西洋美術、シュルレアリスム、日本の幻想美術、博物誌などのテーマに分けて編纂されており、澁澤氏の好奇心の幅の広さ・奥の深さが伺えます。澁澤龍彦というひとりの人物を通して美術に触れてみれば、既存のシュルレアリスムの枠を超えた新たな発見にきっと出会えるはず。

ふー、若干胃もたれがしてまいりましたので、今日はこれにて。

今夜はおかしな夢を見られそうです。