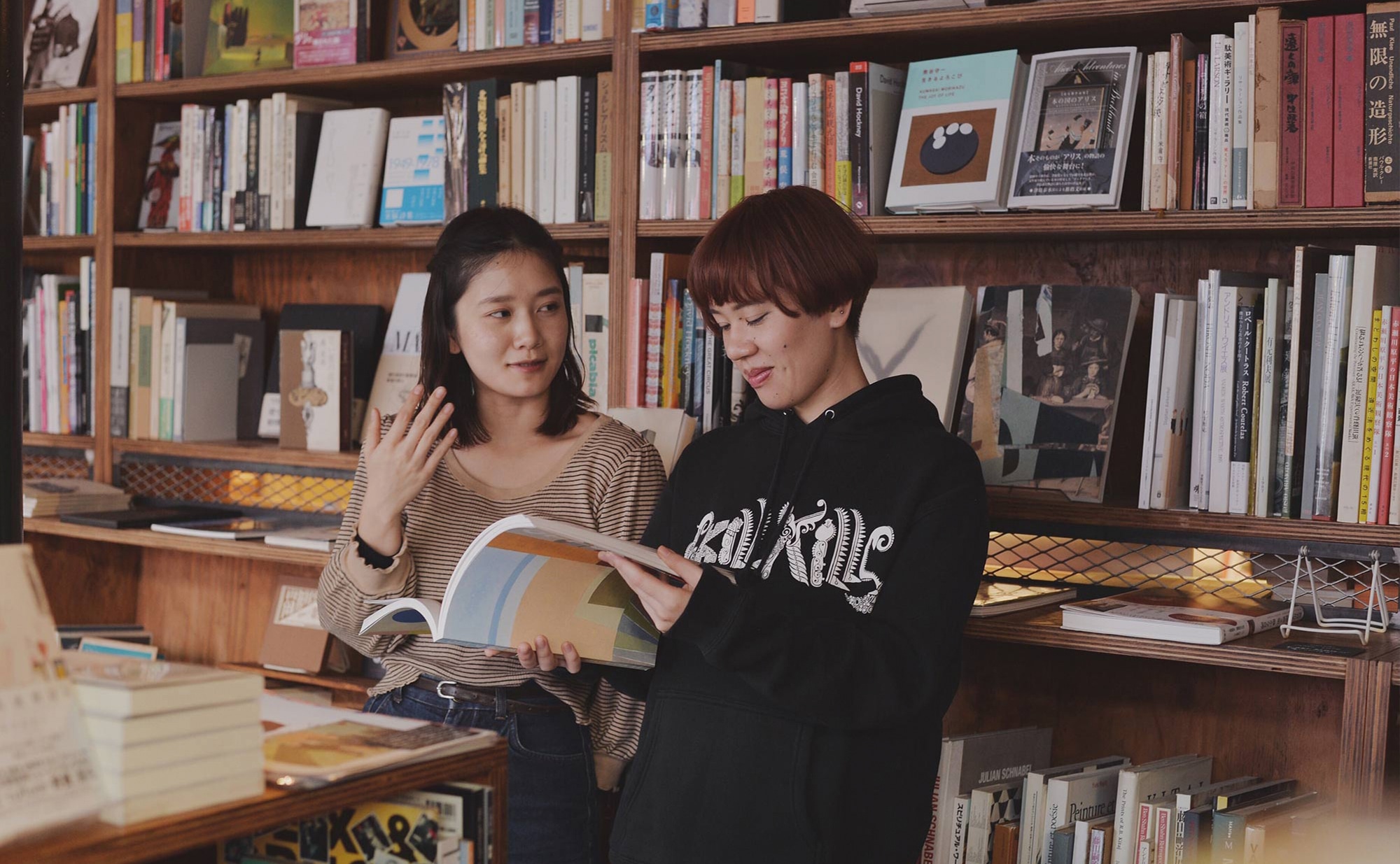

スタッフ同士が本についてざっくばらんに語り合う連載をスタート。

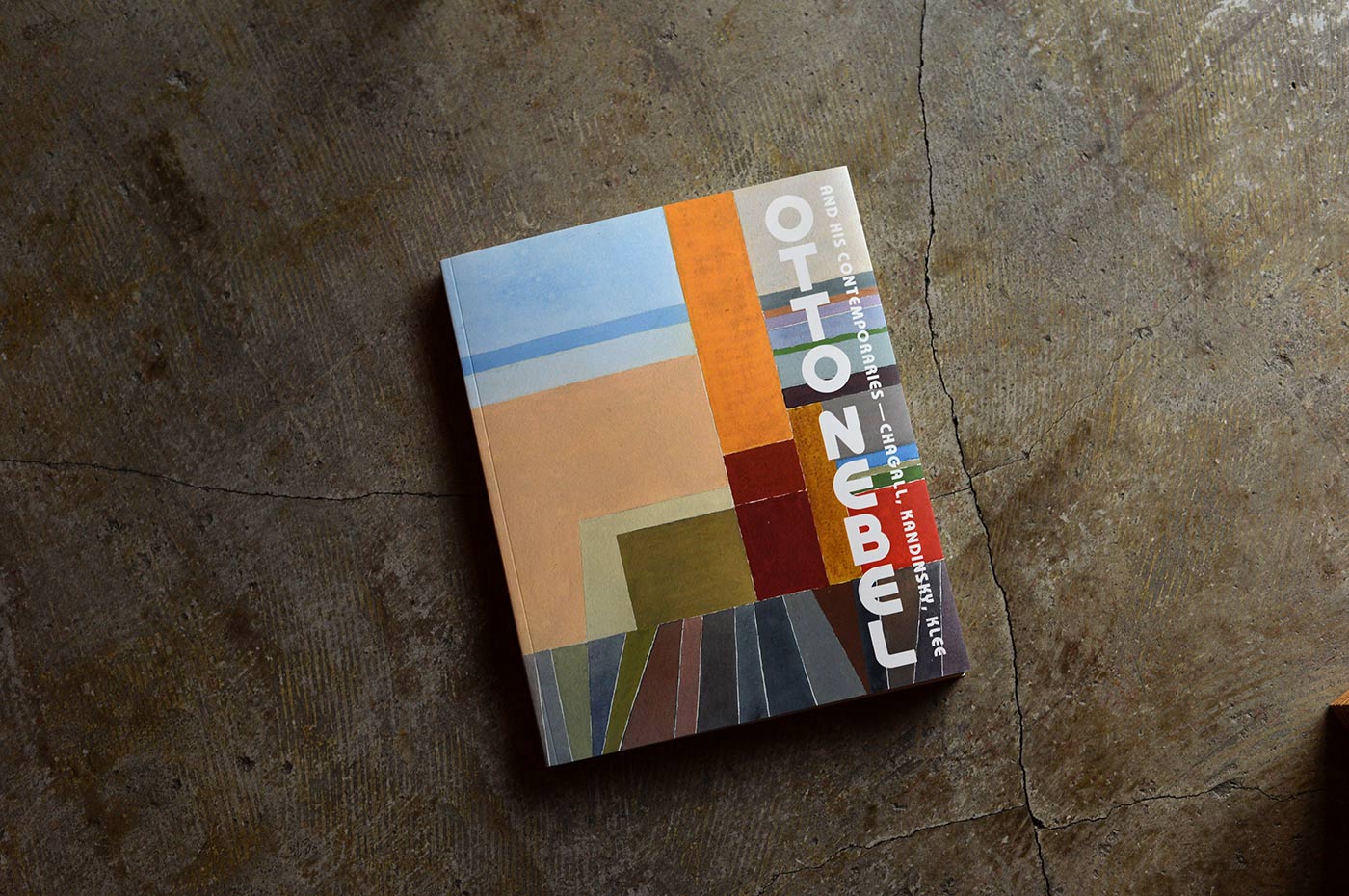

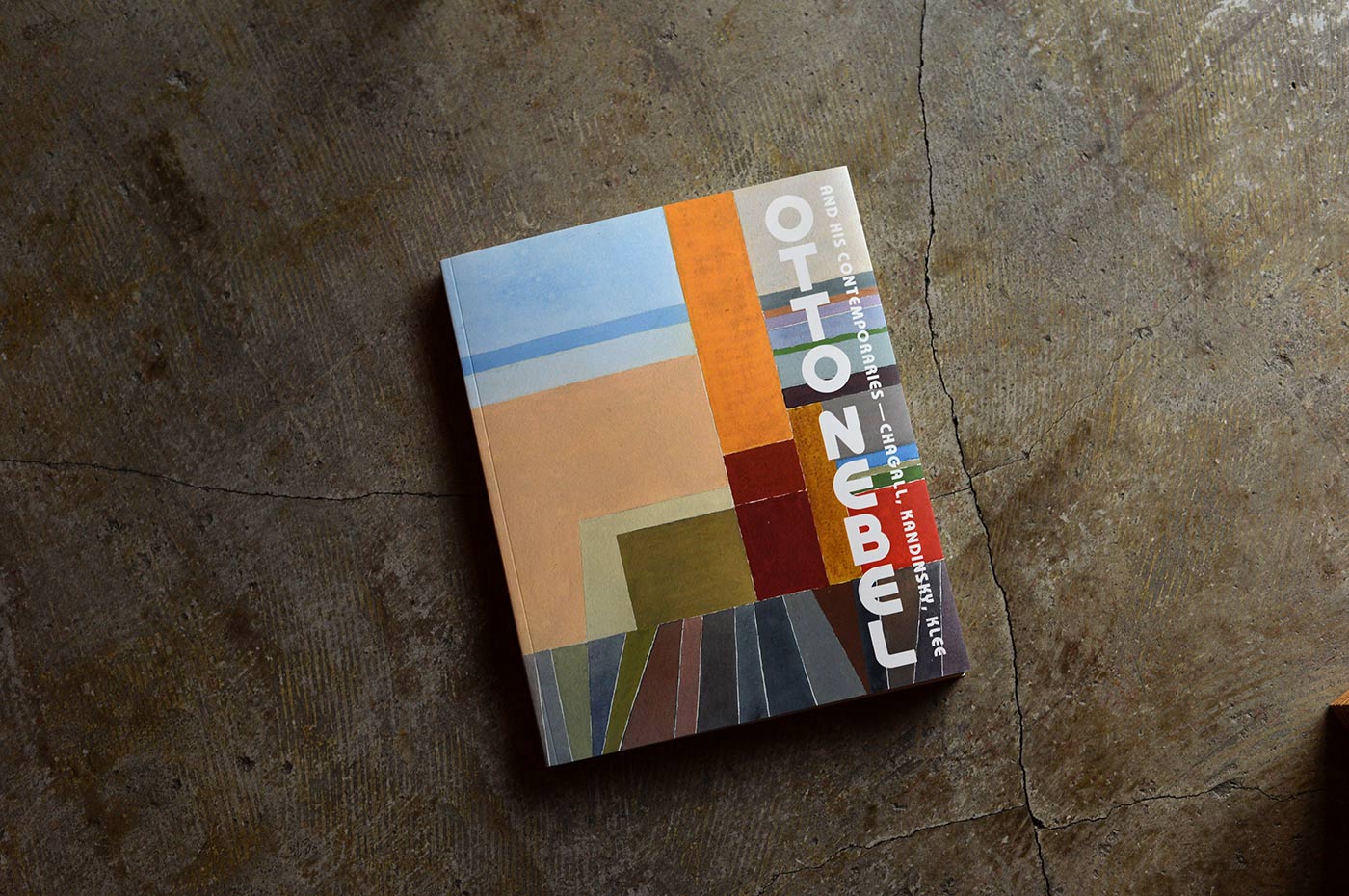

第1回は2017年から2018年にかけて開催された「オットー・ネーベル展」の図録について。それぞれ展覧会に足を運び、大満足のあまり図録を購入した山田と山田。しかし話をしてみると、お互い事前には全くオットー・ネーベルを知らなかったことが判明……。なぜあんなにも惹きつけられたのかを振り返ってみることにしました。

着地点を想定せず話してみたので、最後までお付き合いいただければ幸いです。

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

山田

山田

なつき

なつき

第1回は2017年から2018年にかけて開催された「オットー・ネーベル展」の図録について。それぞれ展覧会に足を運び、大満足のあまり図録を購入した山田と山田。しかし話をしてみると、お互い事前には全くオットー・ネーベルを知らなかったことが判明……。なぜあんなにも惹きつけられたのかを振り返ってみることにしました。

着地点を想定せず話してみたので、最後までお付き合いいただければ幸いです。

オットー・ネーベルのことは全然知らなかった

最近「オットー・ネーベル展」の図録が入荷してテンションが上った。あの展覧会は本当に良かったよね。

もう1年前か、懐かしい。図録を買いそびれて途方に暮れていたんだけど、Bunkamuraのオンラインショップで発売されるって情報を聞きつけて、毎日チェックしてようやく買えたんだよね。

そうだったんだ(笑)。オットー・ネーベルのことは前から知ってた?

全然知らなかった! でも、フライヤーを見てなんか良さそうだなって。周りにもネーベルのことは知らないけど行きたいって声がすごく多かった気がする。みんな特に詳しいわけじゃなかったけど、注目している感があって。初の大回顧展というもの惹きつけられるものがあったのかなあ。

確かに行っている人は多かったね。なつきちゃんはどの作品が好きだった?

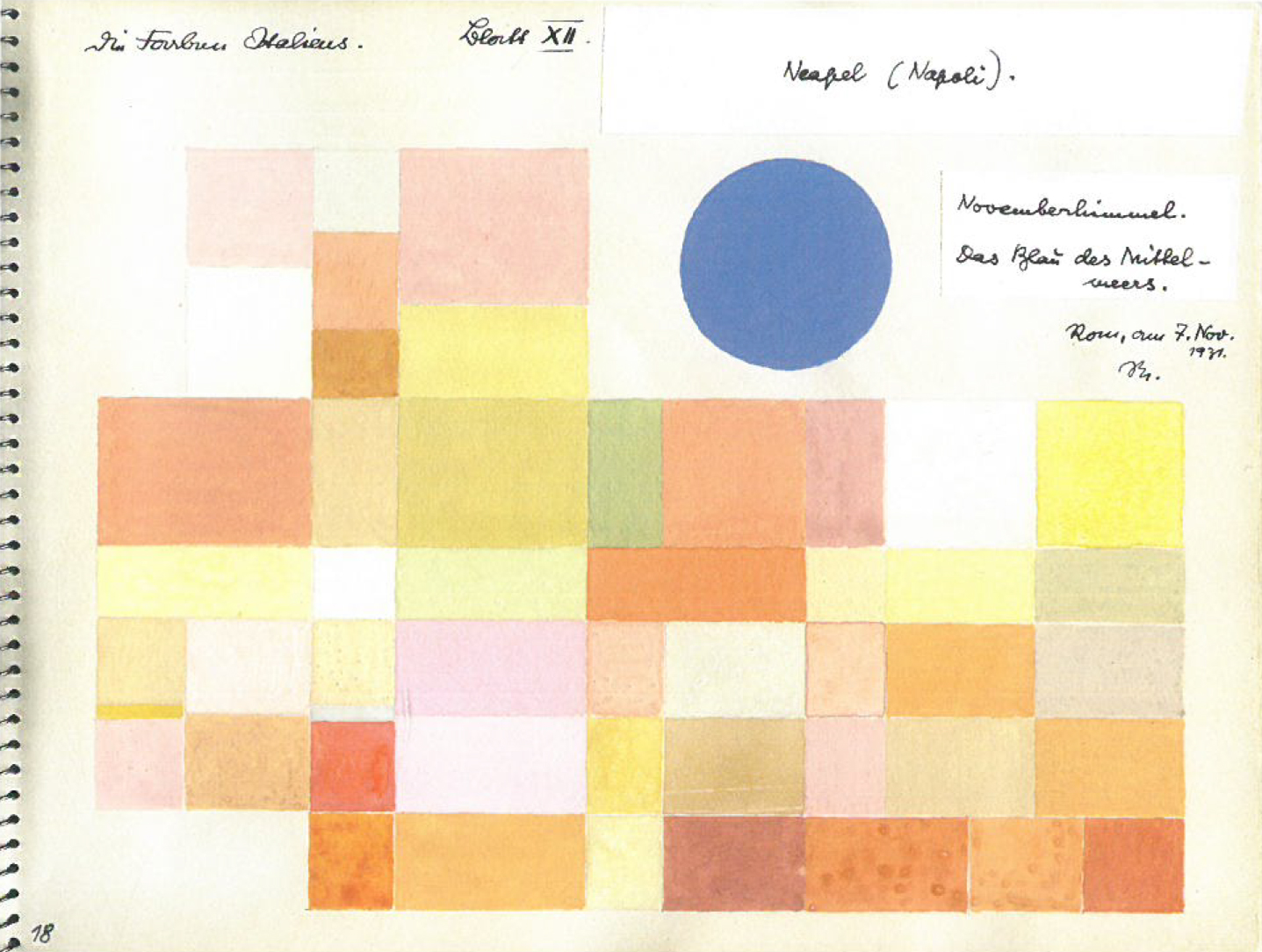

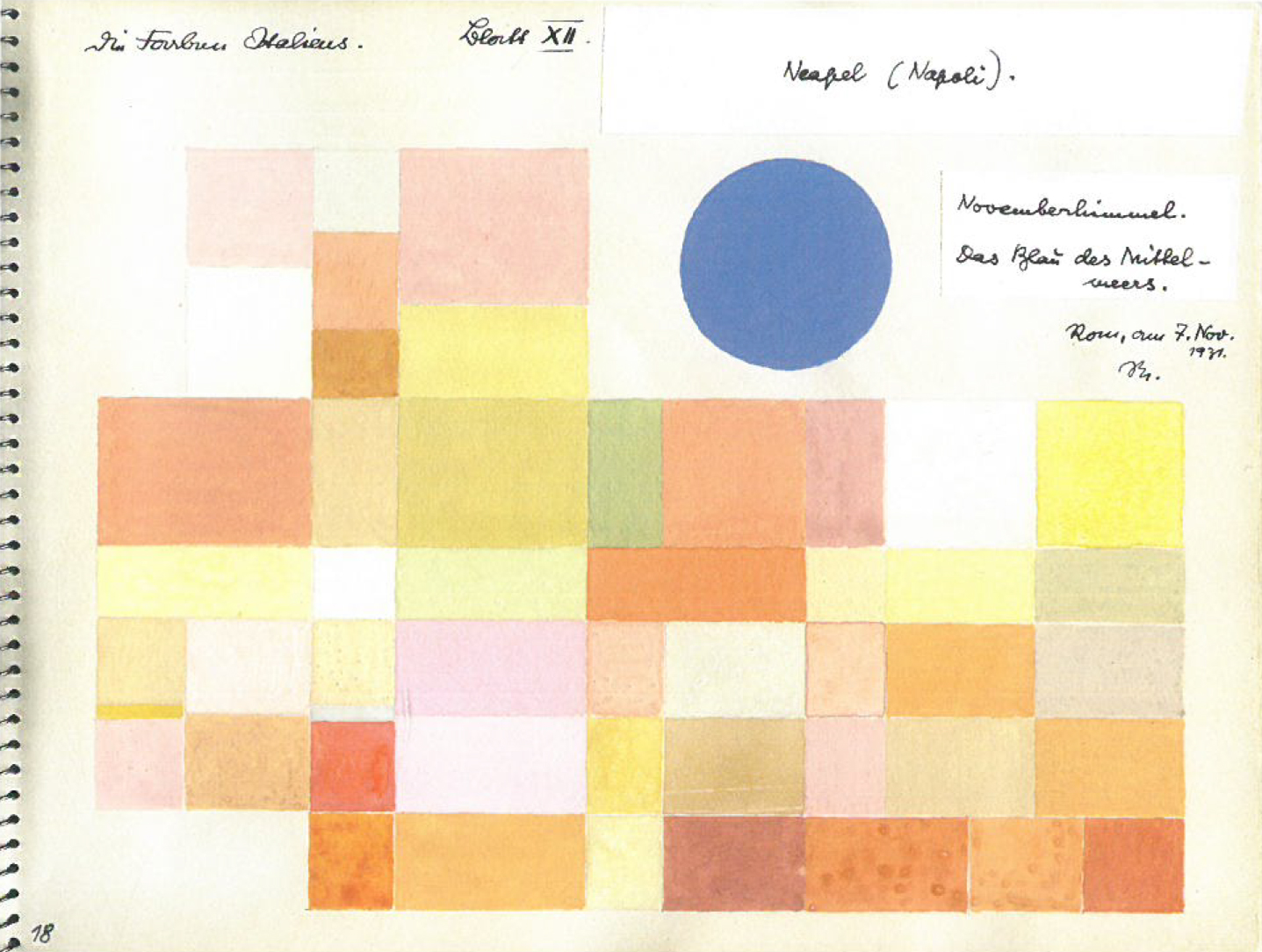

一番はやっぱりカラーアトラス。考え方もそうだし、彼にはすべての景色があんな風に見えていたかと思うと、なんて楽しく世界を生きていたんだ! と(笑)。

(笑)

見る世界がすべてそう感じられて、すごく楽しかったんだろうなって。こっちまでその楽しさが伝わってきたんだよね。

オットー・ネーベル《カラーアトラス ナポリ》1931年

あれは良かったよね。ちょっと大げさな言い方になるかもしれないけど、目の前の世界が輝いてたんじゃないかなあ。抽象絵画のようでもあるけど、カラーマップだからデザインの視点も見えて面白かった。

そうだね。どちらかと言うとレシピ的に、この色がこの配分でこれだけの量だとか。展覧会の会場ではカラーアトラス自体が作品として置かれていたけど、よく考えたらこれは作品じゃなくて、作品を作る前段階のものじゃない? 見ていると、ネーベルと同じ視点になれるような感覚があって。景色を見るときの視点とか、作品を描くときの視点とか。

うんうん。作品づくりというよりは、フィールドワークだったんだろうね。

リスペクトが生んだ「陽」の作品

ネーベルはとにかく素直というか、人の作品にいい意味でよく影響を受けていて、きっといろんなことに興味があったんだろうなって思った。

うんうん。相当インプットしてそうだよね。

芸術家のタイプを陰と陽に分けるなら、ネーベルは「陽」だと思う。作品からは戦争を経験したとか、貧困していたとか、そういう辛い経験を感じさせないんだよね。それに、いろんな作家をリスペクトして、影響受けて作品が変わっていくみたいな。

自分のスタイルを一から作ろうとするというよりは、いろんなものを取り入れていく。自分の内側に入っていく表現ではなく、開けていく感じだよね。

最初は建築を学んで詩を書いたり、俳優目指したり。すごく多彩で明るい人。感じないもん、戦争とか現実社会へのメッセージなんて。

ダダやロシア・アバンギャルドと同時代だったわけだけど、ああいった表現の強さとはまた違うよね。もちろん、そもそも絵を描くことの目的がそれぞれ違うけど。戦争の時代を生きていたからきっと負のエネルギーはあったはずなのに、それをストレートに表現するんじゃなく、うまく変換して表現しているから、きっと自分の中で消化していたんだろうね。あとは純粋にいろんな表現を身につけるのが楽しかったんじゃないかなあ。その時点ですでにポジティブな性格だったんだと思う(笑)。

いつも好きなものに目を向けていたんだろうね。好きな風景とか音楽とか、リスペクトしている人の作品から着想を得たりして。全部、自分が良いと思ったものから芸術を発展させていった気がする。内側のネガティヴな気持ちとか、鬱々としたものをどうにか外に出そうとか、そういう感じじゃないんだよね。多分、この人画家じゃなくてもこうだったんだろうなって思う。

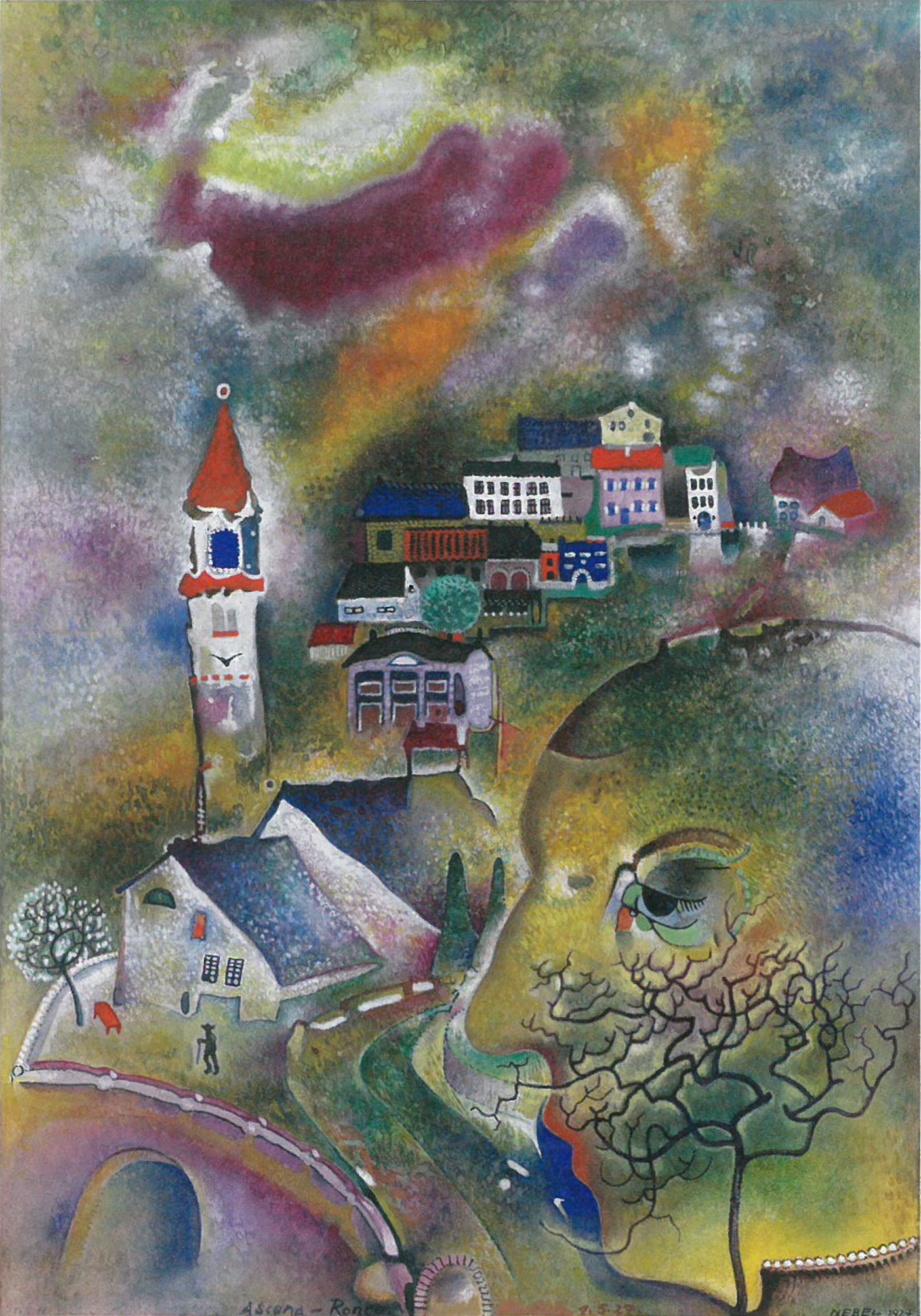

オットー・ネーベル《黄色がひらひら》1939年 オットー・ネーベル財団

オットー・ネーベル《赤く鳴り響く》1935年、1945年 オットー・ネーベル財団蔵

なるほど、そうかも。

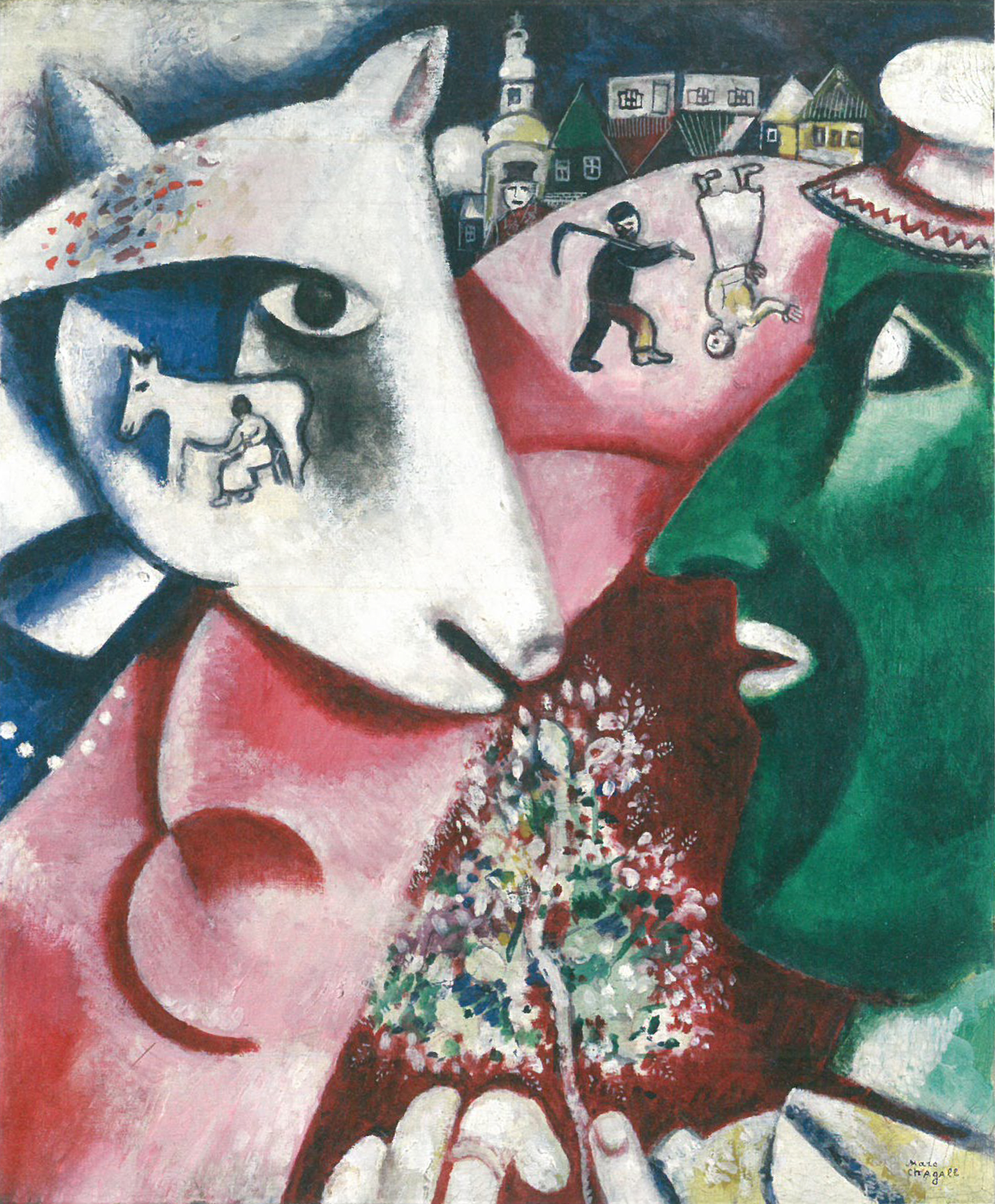

初期の、シャガールの影響を受けていた頃の絵もすごくきれいで好き。色や筆の使い方が似ているのがあって。この絵を描いていたのがすごく意外で。

どれどれ。(図録をパラパラ)

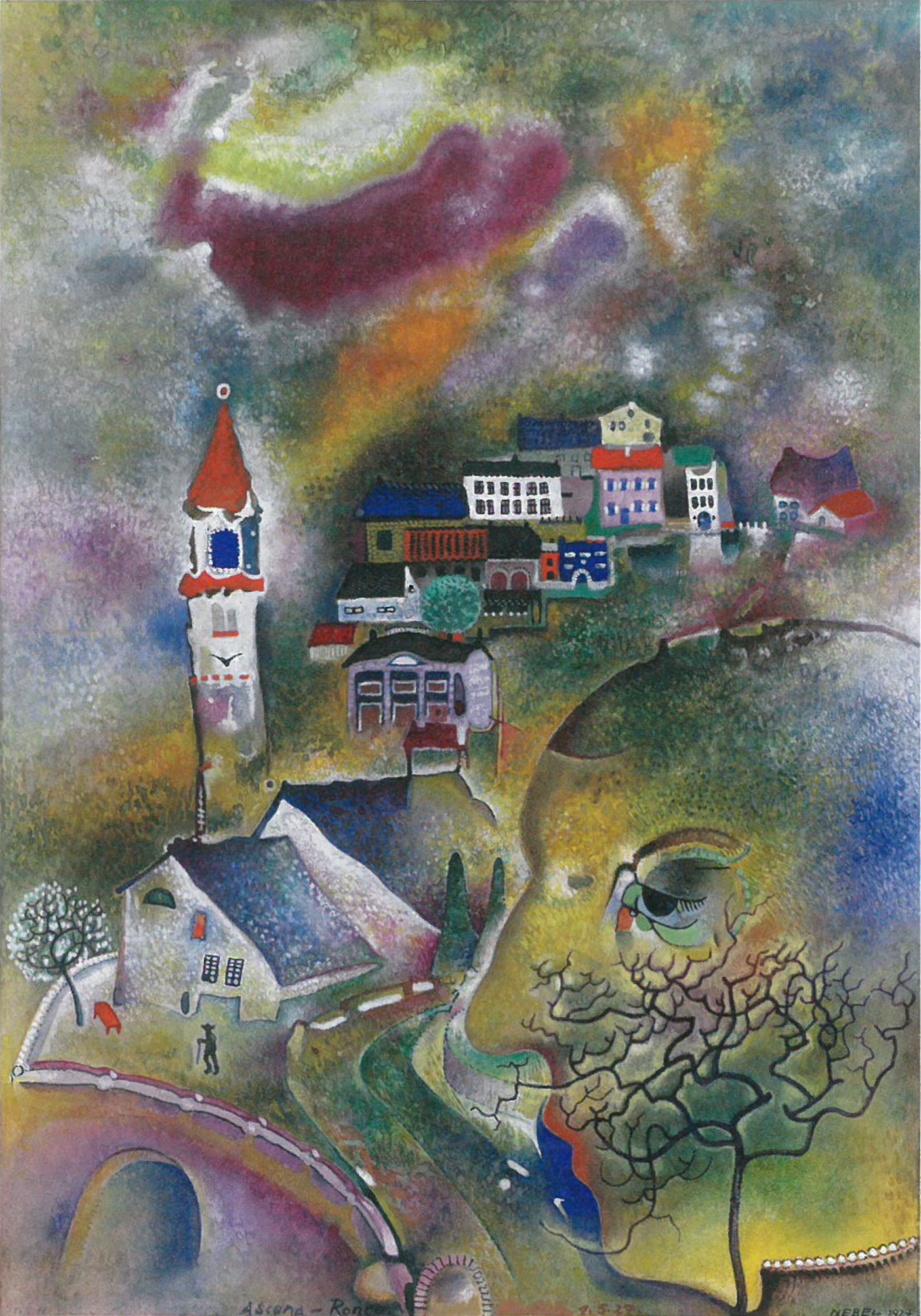

オットー・ネーベル《アスコーナ・ロンコ》1927年 ベルン美術館蔵

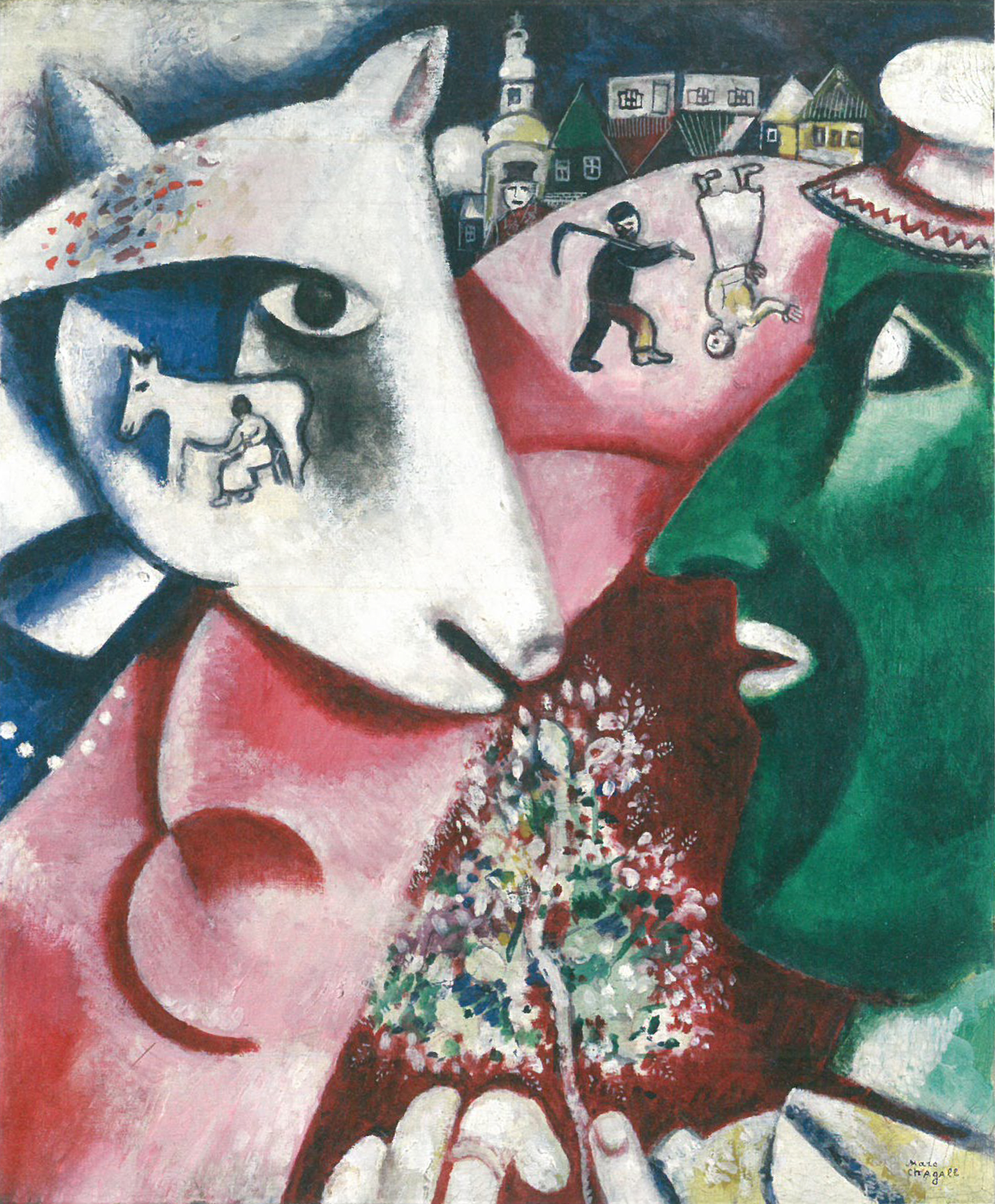

マルク・シャガール《私と村》1923-24年頃 ポーラ美術館蔵

私、シャガールの「誕生日」って作品が昔からすごく好きなんだよね。これはシャガールの誕生日を描いているらしいんだけど、花を持って窓際に行こうとする奥さんに、シャガールが先回りしてキスをするっていう絵。ちなみに、私はてっきり誕生日の奥さんに花束を渡して、窓に生けに行こうとしたタイミングで気持ちが高ぶってキスをする、みたいな瞬間かなって思ってたけど逆だったみたい(笑)。

(笑)

マルク・シャガール《誕生日》1923年 AOKIホールディングス蔵

まあいろんな解釈があるみたいなんだけどね。奥さんは血色がいいのにシャガールは顔が青っぽいでしょ?

うん。

これは結婚までのいろんな苦悩を表現しているとも言われてるんだけど、やっぱり私にはハッピーな絵にしか見えないんだよね。

ネーベルとシャガールは直接の交流もあったのかな?

どうなんだろう? でもリスペクトは伝わってくるよね。

オットー・ネーベルの生きた時代

なるほど。

戦争真っ只中の時代だし、ダダとかシュルレアリスムとか芸術運動も盛んだったわけじゃない。あの時代の熱量に憧れもあるし、切磋琢磨している画家同士の関係が見えてきたようでワクワクした。

なかなか見られない、プライベートなところでもあるしね。

正直、きっと絵には表れない部分だよね。暗い時代だったと思うけど、見えないところで画家同士が手紙を送り合って確かな感覚を掴み合っているのがリアルに伝わってきて。支え合いの心はいつの時代も変わらないのかもしれないと思ったな。

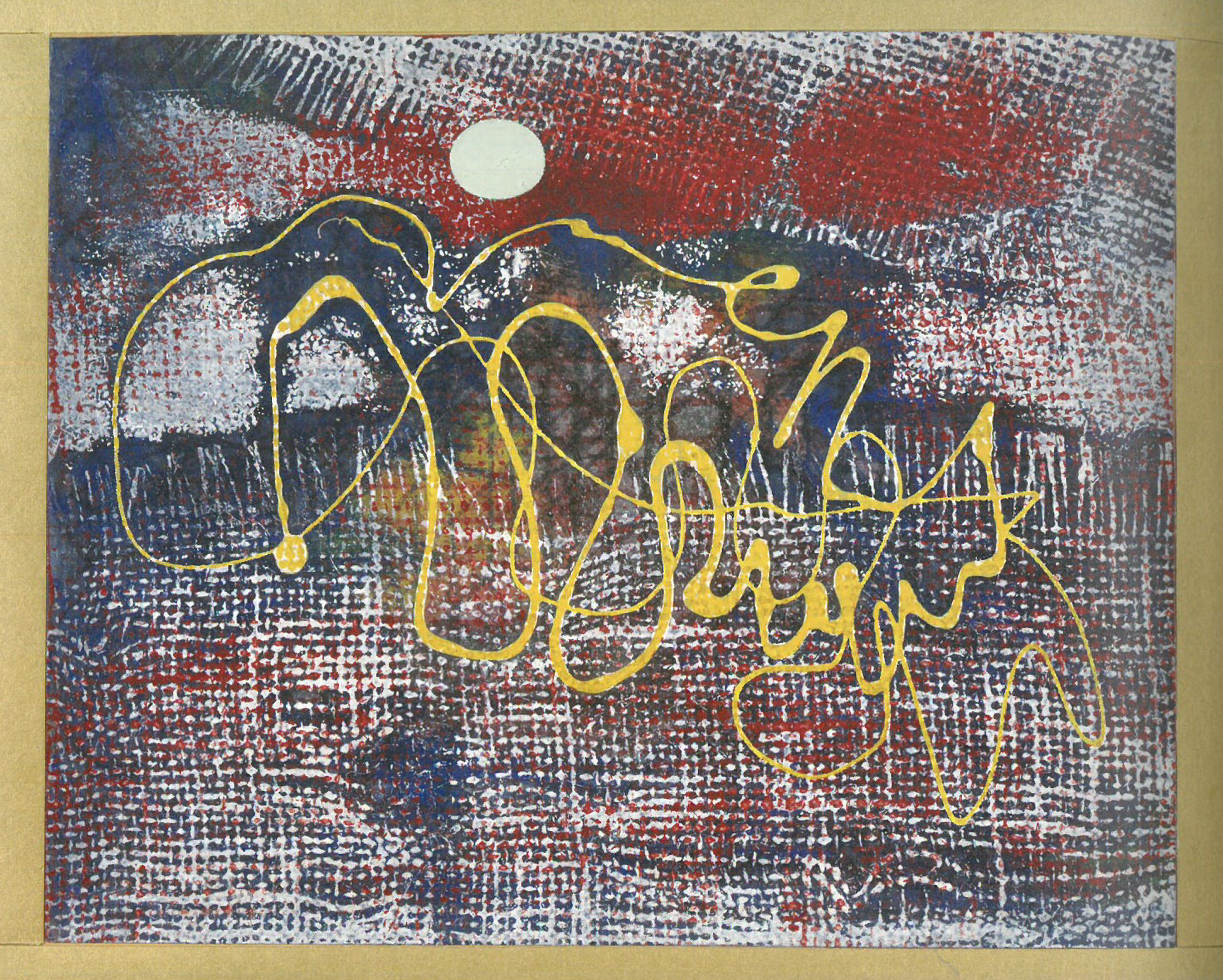

バウハウスでいうと、ワシリー・カンディンスキーも抽象画とかを描いていたじゃない。

まさにみんなが抽象画を模索していた頃だもんね。

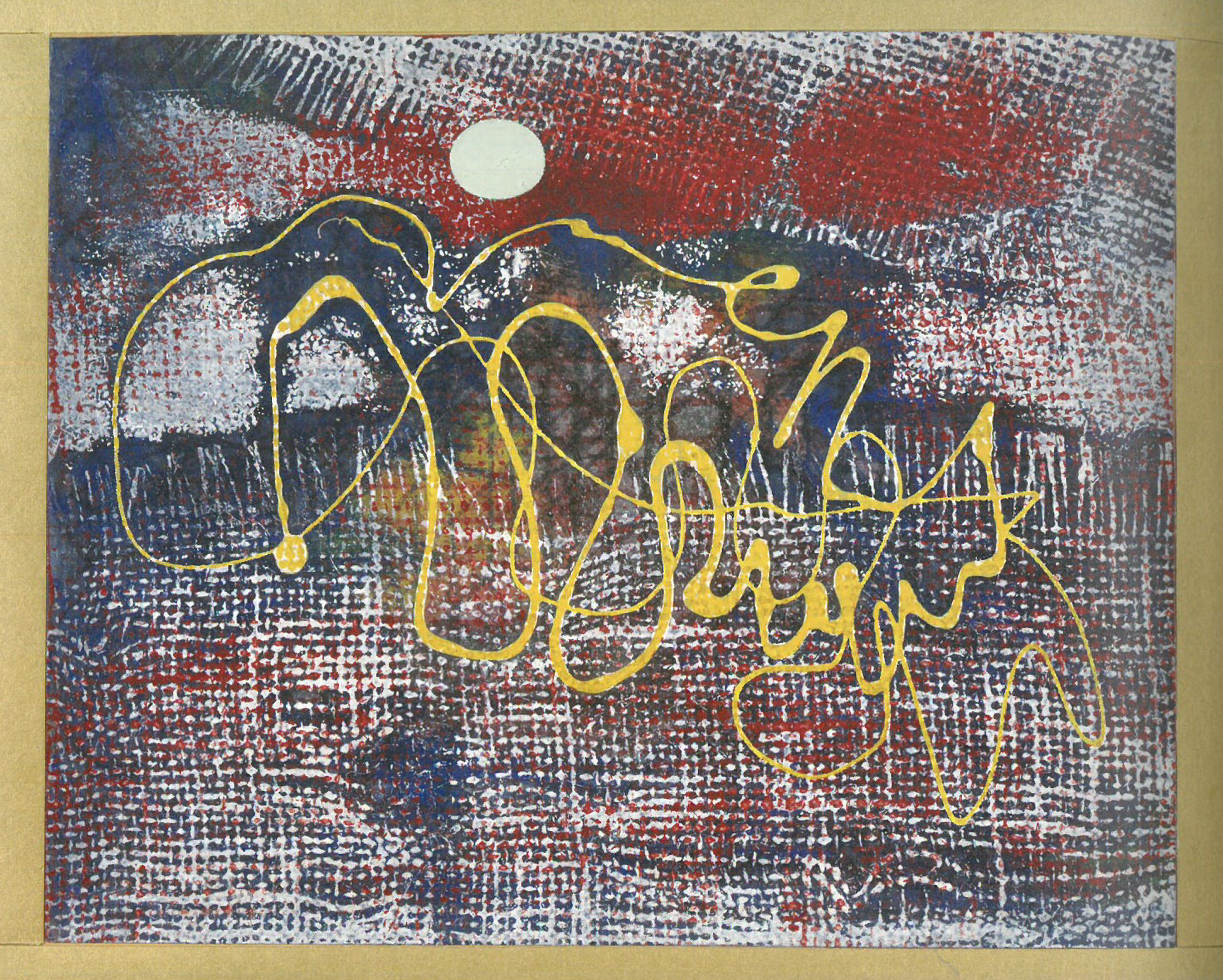

ワシリー・カンディスキー《冷たいかたちのある即興》のための習作 1914年頃 静岡県立美術館蔵

そうそう。でも、構図は似ていても、近くで見るとネーベルのほうが厚みがある絵だった。メルマガにも感想を書いたんだけど、色や線を何度も何度も重ねて、ペタペタ描いてたの。背景ものっぺりじゃなくて、糸が重なった織物みたいな。図録をよく見るとね、細かいモザイクみたいなのがかかっていて。

あー! 確かに、布を織ったみたいな風合いが出てるね。

実物はもっと細かくて本当に布みたいだった。毛羽立った感じというか。

言われてみるとほんと、ツイードみたいだ(笑)。

オットー・ネーベル《黄色いお知らせ(I)》1951年 オットー・ネーベル財団蔵

でもわざと布っぽく描いているんじゃなくて、色を重ねた結果、出た厚みというか。

すごい立体感があるね。

そうそう色の糸がシャシャシャっと重なったように見えて、すごく良いと思った。隣に並んでたカンディンスキーの作品は、割とツルッとしてるんだよね。

同じ抽象画のペインティングでも、この違いは面白いね。でも、ネーベルの作品は本当に生地みたい。パターンの参考にもなりそう。

そうそう。毛糸に見えてくるってずっと思ってた。

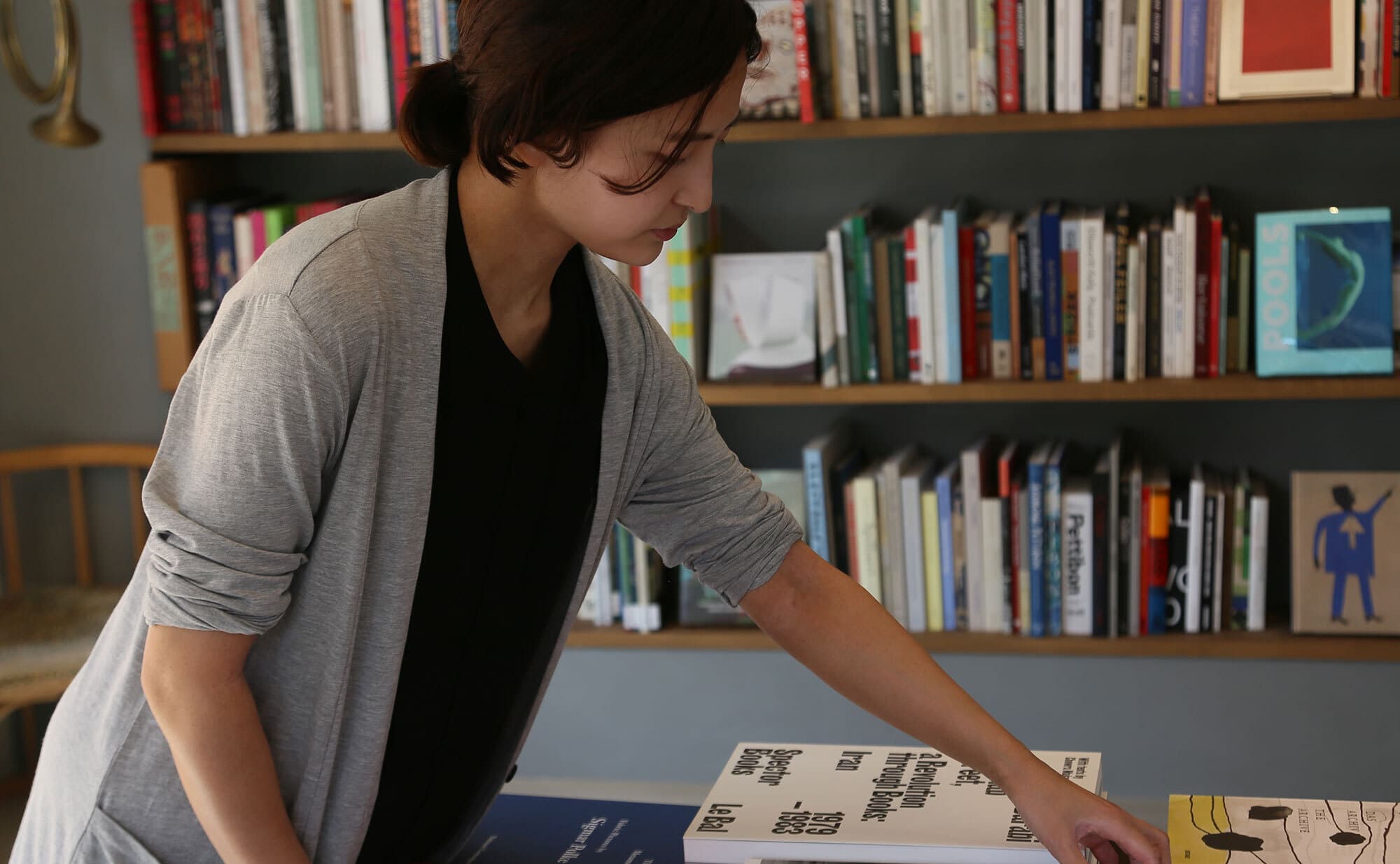

これはいい視点を教えてもらったな。自分がこの展覧会の図録を買ったのは、バウハスの時代をうちに持って帰りたいと思ったからなんだよね。

やっぱり、バウハウスが展覧会の中で一番引掛かったんだね。

うん。ノストスで働き始めてからバウハウスの本をよく触るようになって、その作品の実物を見たかったんだけど、今回がやっと生で観られる機会だったから。美大を出ているわけでもないし最初はバウハウスのことを全然知らなかったんだけど、本で少しずつ知識を付けて、こうして実際に会えたのが嬉しかったなあ。

好きなアートって何だろう。

そろそろ〆にいこうか。どうやって着地しよう(笑)。

あ、そうそう、最近気づいたことがあるんです。いろんな展示を見るようになったんだけど、図録を買うこともあれば、買わないこともあるのね。今まで買ったのがオットー・ネーベルとブルーノ・ムナーリと花森安治で、自分の好きな作家の共通点って何だろうとふと考えていたんだけど……。ブログを書いた宮脇綾子もそうなんだけど、「これが芸術だ! 今のアートだ!」っていうメッセージを込めた作品よりかは、生活を背景にしているというか、生活に近いところから生まれる表現が好きなんだなって。

そういう人たちが作るものって、生活をより良くしようとか、より楽しめるようにしようという、どうやってマイナスをプラスに変えるかってところから始まってる。そういう、身近なものを題材や画材にしてしている人が好きだなあ。ネーベルの場合はカラーアトラスの話にもあったように、普段目の前に広がる世界をどう美しく捉えるかみたいなところで距離が縮まったし、絵の開かれている雰囲気も身近に感じられたから好きになったのかも。

そういう人たちが作るものって、生活をより良くしようとか、より楽しめるようにしようという、どうやってマイナスをプラスに変えるかってところから始まってる。そういう、身近なものを題材や画材にしてしている人が好きだなあ。ネーベルの場合はカラーアトラスの話にもあったように、普段目の前に広がる世界をどう美しく捉えるかみたいなところで距離が縮まったし、絵の開かれている雰囲気も身近に感じられたから好きになったのかも。

このオチのない対談にいい着地点が(笑)!ありがとうございます!

はい、そういう共通点を見つけたんですよ(笑)。

なるほどねえ。そういえば、毎回行きたくなる美術館もなんとなく決まってるような。あ、そういえば、オットー・ネーベル展に行こうと思ったのは、その前にソール・ライター展をやっていて、Bunkamura ザ・ミュージアムのことが気に入っていたからかも。

確かにそれはあったかも。

あの規模感とか、チョイスが絶妙で良いんだよね。どメジャーの周辺で、ツボをついてくる感じ。ソール・ライター展のときからBunkamuraのメールマガジンにも登録して、完全にファンになっちゃった。

そう言えば初めてBunkamuraに行ったのはソール・ライター展だった。しかも、二人で行ったよね。

遅刻してすみません……(笑)。遅れたうえに、同時上映してた『写真家ソール・ライター 急がない人生で見つけた13のこと』も一瞬寝るという……(笑)。(決してつまらなかったわけじゃなくてちょっと疲れてたんですよ……。)

ははは(笑)。

ノストスの品揃えもそれに近いものがあるというか、どメジャーだけを固めないところが好きなんだよね。

周辺的な。

そうそう。その「周辺」をオットー・ネーベル展ではしっかり見せてもらえたし、やっぱりメインヴィジュアルのデザインも良かったから気になったんだよね。

そうね、あとは大回顧展っていうのも大きいね。ソール・ライター展に行って、規模が大きな会場だと知っていたから、ここは必ず充実した内容なんだなって安心感もあったし。

確かに確かに。見終わってからの自分の変化って何かありました?

そうだなあ……リアリズムというか、具象的な絵画以外のものって、今まで自分の言葉で良いって言うのが難しかったんだよね。抽象絵画の何を評価すればいいの? 色のバランス?みたいな。

毎日こうして本に触れてるけど、アートに対して評価する基準も言葉もまだまだ持ち合わせてないよね……。

そう、だからとっつきにくさはあったんだけど、ネーベル展は全く抵抗を感じなくて。解説がしっかりしてたのは理由としてあるかも。作風の経緯も描いてあったし、この線は何を意味をしているとか、この記号はルーン文字からきてるとか、すごくわかりやすく背景が書かれていたから結構わかりやすくて。ふとこの作品が良いなと思ったときに、その理由は音楽をもとにしていて、「だから良いと思ったんだ」って自分の中で納得ができたのがすごく大きくて。

だから、この展示をきっかけに抽象絵画も良いかもって思えるようになったというか。今は一目じゃわからないけど、きっとここに意味があるんだろう、みたいな。自分もいつか言葉にできるようになるだろうって思えるきっかけにもなったかな。

だから、この展示をきっかけに抽象絵画も良いかもって思えるようになったというか。今は一目じゃわからないけど、きっとここに意味があるんだろう、みたいな。自分もいつか言葉にできるようになるだろうって思えるきっかけにもなったかな。

それはソール・ライター展でも言えるなあ。Bunkamuraは初心者にも分かりやすい見せ方だよね。渋谷という立地も意識しているとは思うけど、気軽に入って気軽にアートに触れられるようになってると思う。

うん。

「なんとなく観た」で終わらなくて、理解という持ち帰れるものがちゃんとあるというか。だから最後に言いたいのは、「Bunkamuraありがとう!」だな(笑)。良い美術館だよね。というわけで、初めての美術館は

Bunkamuraで!

Bunkamuraで!

なんか、回し者みたい(笑)。