ノストスブックス初の本格的オリジナル(コラボレーション)商品、マガジンバッグがついに完成しました!いやーやっとできた。感無量。

というわけで、製作から完成までほぼ1年かけて作った、記念すべきバッグの製作記録その1。

山積みの雑誌をどうにかしたい

ノストスブックスは本屋である。

ノストスブックスは本屋である。当たり前だが、本屋には本がたくさんある。そして当たり前だが本が好きだ。

知らない間に高々と積まれた雑誌の山。読みかけの雑誌はその中にある。

無理やり一冊取り出すと、ザザッと崩れてしまう。あぁ。

ふと気がついた。

本も好きだけど、本のある空間が好きなんだ。

美しく収納できて、なおかつすぐ手に取れる場所に置けるバッグ。

そんなのがあったら超欲しい。

いろいろ探してみたけど、どうもピッタリはまるものが無い。

「無いなら自分たちのオリジナル商品として作ろう」

自分たちの基準を決める

とりあえず何を作るにしても基準が必要。

何を良いとするのか?という価値観がブレるとものづくりは失敗する。 誰かがそう言っていた気がする。

まずは「丈夫で長く使えるもの」

これは譲れない。少々高くても直しながら使えて、いずれ子どもに渡せたりするぐらいならなお良い。

その上で「経年変化を楽しめるもの」

ジーンズを育てるのと同じぐらい、使い手による変化を楽しめるものが良い。ジーンズといえば最近BONCOURAデニムを育て中(札幌のARCHにて購入)。リゾルトも良いがボンクラも素晴らしい。

そして「シンプルで質の高いもの」

シンプルが好きだ。プレーンであればあるほど良い。桂離宮などの日本庭園や植田正治、北園克衛たちの引きの美学から生み出された圧倒的な力強さ。デザインでもそうだけどシンプルは難しい。シンプルを侮ってはいけない。

何を良いとするのか?という価値観がブレるとものづくりは失敗する。 誰かがそう言っていた気がする。

まずは「丈夫で長く使えるもの」

これは譲れない。少々高くても直しながら使えて、いずれ子どもに渡せたりするぐらいならなお良い。

その上で「経年変化を楽しめるもの」

ジーンズを育てるのと同じぐらい、使い手による変化を楽しめるものが良い。ジーンズといえば最近BONCOURAデニムを育て中(札幌のARCHにて購入)。リゾルトも良いがボンクラも素晴らしい。

そして「シンプルで質の高いもの」

シンプルが好きだ。プレーンであればあるほど良い。桂離宮などの日本庭園や植田正治、北園克衛たちの引きの美学から生み出された圧倒的な力強さ。デザインでもそうだけどシンプルは難しい。シンプルを侮ってはいけない。

アイデアソース

こうやって「自分たちの基準」を整理してみると、ビンテージ、アンティーク、古書、古道具と、時代を経てなお残ってきたものに絞られる。それでいて価値が古びていないもの。

これをキーワードにバッグのアイデアソースを探す中、今回の商品制作を共同企画してくれた札幌のマスモリ氏から「ビンテージのTOOL BAGをアイデアソースにしたマガジンバッグはどう?」というアイデアが舞い降りた。

「それだ!」

1930年代~50年代頃のラインマンツールバッグ(電線工事作業員用バッグ)とか、コールバッグ(石炭を運ぶバッグ)なんかの佇まいは、ボロボロだけど特別な存在感がある。つくりもシンプルだからこそ長く使え、使ってきた人なりの経年変化がそのまま自分だけの付加価値となる。

このアイデアを授けてくれたマスモリ氏は僕が常日頃大尊敬している人物。普段は、北海道を代表する老舗の薪ストーブ店「サカシタペチカ」に勤務している傍ら、ディレクションなどの仕事も個人で行っている。札幌のANATOMICAやARCH HERITAGE、東川のSALTに設置してある薪ストーブは彼の仕事だ。そして、自転車、洋服、音楽、映画、焚き火と、趣味の範囲が広く深い。ヴィンテージにも造詣が深く、深すぎてついていけない時もあるが、いつ話しても非常に楽しい人だ。

このアイデアを授けてくれたマスモリ氏は僕が常日頃大尊敬している人物。普段は、北海道を代表する老舗の薪ストーブ店「サカシタペチカ」に勤務している傍ら、ディレクションなどの仕事も個人で行っている。札幌のANATOMICAやARCH HERITAGE、東川のSALTに設置してある薪ストーブは彼の仕事だ。そして、自転車、洋服、音楽、映画、焚き火と、趣味の範囲が広く深い。ヴィンテージにも造詣が深く、深すぎてついていけない時もあるが、いつ話しても非常に楽しい人だ。

「それだ!」

1930年代~50年代頃のラインマンツールバッグ(電線工事作業員用バッグ)とか、コールバッグ(石炭を運ぶバッグ)なんかの佇まいは、ボロボロだけど特別な存在感がある。つくりもシンプルだからこそ長く使え、使ってきた人なりの経年変化がそのまま自分だけの付加価値となる。

このアイデアを授けてくれたマスモリ氏は僕が常日頃大尊敬している人物。普段は、北海道を代表する老舗の薪ストーブ店「サカシタペチカ」に勤務している傍ら、ディレクションなどの仕事も個人で行っている。札幌のANATOMICAやARCH HERITAGE、東川のSALTに設置してある薪ストーブは彼の仕事だ。そして、自転車、洋服、音楽、映画、焚き火と、趣味の範囲が広く深い。ヴィンテージにも造詣が深く、深すぎてついていけない時もあるが、いつ話しても非常に楽しい人だ。

このアイデアを授けてくれたマスモリ氏は僕が常日頃大尊敬している人物。普段は、北海道を代表する老舗の薪ストーブ店「サカシタペチカ」に勤務している傍ら、ディレクションなどの仕事も個人で行っている。札幌のANATOMICAやARCH HERITAGE、東川のSALTに設置してある薪ストーブは彼の仕事だ。そして、自転車、洋服、音楽、映画、焚き火と、趣味の範囲が広く深い。ヴィンテージにも造詣が深く、深すぎてついていけない時もあるが、いつ話しても非常に楽しい人だ。

雪の中の焚き火。楽しそう。

泊めてくれたお礼に、と真剣にペペロンチーノを作るマスモリ氏。

レアジェムさんとの出会い

そんな中、リサーチのため、あらゆるバッグを見ている中で、「やっぱりここのバッグが好み」と再確認するのはレアジェムのバッグ。

そんな中、リサーチのため、あらゆるバッグを見ている中で、「やっぱりここのバッグが好み」と再確認するのはレアジェムのバッグ。世の中の流行や人気に捉われず、「自分たちが本当に使いたい物だけを提案する」という哲学と、主張しないシンプルなデザインなのに、プロダクトとしての存在感がある、という部分に惹かれる。やはりこういうバッグが作りたい。

しかし、レアジェム主宰の西條賢さんは、スローハウスや1LDKなどの内装を手掛けたりするなど、著名な方だということだけは知っていたので、最初から「レアジェムは無理だろうな…」と思っていた。

だがしかし!なんとタイミングよくノストスでDMの撮影をしたいという依頼が!

このメールのあまりのタイミングの良さも後押しし、これは聞くだけ聞いてみようと決意する。撮影前日、ご挨拶に来ていただいた西條さんに勇気を出して、

「あのぉ…オリジナルバッグとか作ってもらったりできますか?もしくはコラボ的なホニャホニャ…」と聞いたところ、 「やりましょう!」即決。男前。好き。

さらに驚いたことに、4〜5年前にマスモリ氏が東京に遊びに来た際、「1LDKを見たい!」というので中目黒に行き、帰り際に偶然見つけたバッグ屋さんが、実はレアジェムさんの旗艦店Shed That Roaredだったことが判明。ずっとウェブサイト見てたのに全く気がつかなかったよ。何か見えないご縁を感じざるをえない。

サンプルを見て余計悩む

サンプル第1弾を見ながら打ち合わせ

話しは一気に進み、レアジェムさんがさっそく一回目のサンプルを作ってくれたタイミングで札幌からマスモリ氏を東京に召喚し、西條さんと工房をまとめる奥様のアキさんと打ち合わせ。

きっと西條さんとマスモリさんは気が合うだろうと想像していたが、すっかり意気投合する2人。その2人を相手に「無骨すぎるのは嫌だ」と言ってさっそく難航させる。

考え込むわたし。

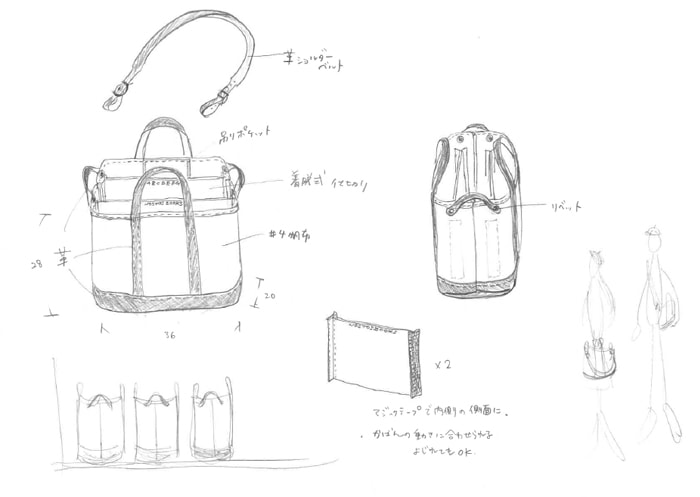

当初のスケッチ。最初の構想では3wayぐらいを想定していた。

打ち合わせを重ねながら、「使い方を1つに絞った方が潔いのでは?」という話しに。「より便利に、より色々な使い方を」という方向は、日本の製品に多く見られるアレもコレもと機能を足していくスタイルに陥っている気がした。「使い方はこう」と制限した提案の方が潔いし、その上で使い方をアレンジする人がいる、という状態の方が美しい。

であるならば、仕切りを外れないように固定しつつ、なおかつ外側に影響のないつくりにしたい。強度を上げ、本を入れてもくたっとしないように。

ここがこのバッグの最大の難所ポイントになるのだが、言うは易く行うは難し。

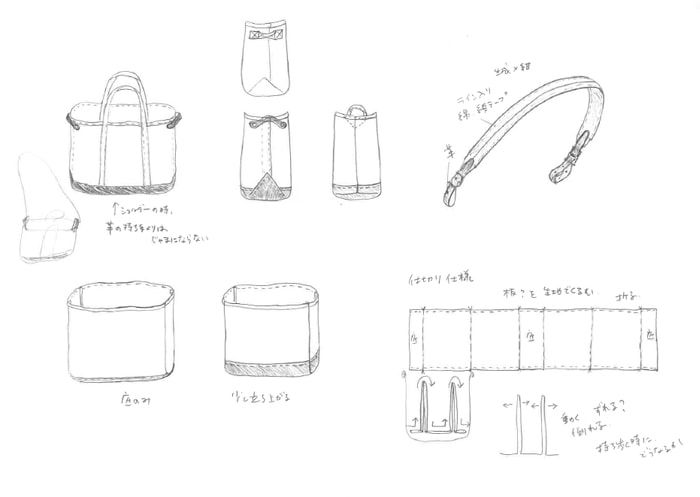

サンプルを作っていただいて確認。

この無理難題に対してレアジェムさんが出してくれた解決案は、まずバッグ本体に別作りの仕切りの箱型をすっぽり納める形にする。本体と仕切りは、底とマチを強力な業務用の面ファスナーで固定し、上部は布用ボンドで接着で固定する。中にはベルポーレンというカバンの底板などに使われるポリエチレンの硬いシートを入れることで強度を保つ、という仕様。

最終的に美しい仕切りになった。

この仕様であれば仕切りの影響が外側に出ずに本体表面をすっきりとさせることができ、雑誌を入れて重くなっても耐えられる強度、持ち運んでも動きに合わせて対応できるしなやかさを兼ね備えた仕切りとなる。

最終的に、理想的な仕切りが完成した。わがままな要望を実現してくれたアキさんには感謝しかない。

最後まで決められなかった引き手ハンドルの留め方。

仕切りは解決したが、引き手ハンドルの留め方を散々悩む。リベットなのか?縫いなのか?個人的にはリベットだと無骨感が出すぎるような気がするし、縫いだと可愛くなりすぎかもしれない。。。

CGで2パターンを確認。どちらもアリだけど実物で見ないとわからない。。。

迷った挙句、札幌までサンプルを持参してマスモリ氏に相談した結果、「もし縫いにするなら明確な理由がないとダメだよ」と叱られる。「かっこいいから」とか「なんとなくいい感じ」という理由で決めると全体の価値が下がる、と。

これはすごく重要なことで、コンセプトとの一貫性が取れているか?ということを最後までブラしてはいけない。ブレると作り手も受け手も幸せにならない、ということ。あれこれ話し合いながら、今回は元ネタであるツールバッグの要素を残す必要があり、それにはリベットであるべきである。と決まった。

すべての仕事に繋がるこの考え方は、もしかしたらこのバッグを作っていなかったら、ここまで真剣に考える機会はなかったかもしれない。バッグ制作過程でとても大切なことを学ぶ。

しかしリベットに決めたのはいいが、やっぱり無骨すぎるというか主張が強い気がしてならない。ではシルバーではどうか?あーだこーだと言い合うが、埒があかないので、ここではシルバーのリベットがあればシルバーに、なければ銅にする、というところまで決める。

しかしリベットに決めたのはいいが、やっぱり無骨すぎるというか主張が強い気がしてならない。ではシルバーではどうか?あーだこーだと言い合うが、埒があかないので、ここではシルバーのリベットがあればシルバーに、なければ銅にする、というところまで決める。札幌から戻り、レアジェムさんにリベット以外のパーツの最終修正をお願いしつつ、リベットの色の問題を相談する。強度の問題や規格外のリベットだと留める道具も考慮しなければいけないという問題も浮上する。

打ち合わせ中、ふとアキさんから「リベットを腐食させるアンティーク加工はどうか?」というアイデアが舞い降りた。

「それだ!」

左がそのまま、右が腐食ver。

これで、キャンバスと革のコントラストを邪魔せず、リベット留めにすることができた。主張が収まって良い感じ。

次はこの商品をどうやって魅力的に伝えていくかというお話へ続く。

レアジェム × ノストスブックス「Magazine Bag」の出来るまで。その2。