前回「タイポグラフィを知る 」というテーマでデザインの基本は文字。デザイナーなら知っておきたいタイポグラフィ参考書 5選 という内容の記事を書きました。

文字に興味を持つことを入口をするならば、次のステップとして「見る目を養う 」というのはどうでしょうか?

コンピューター上で膨大な数の書体を簡単に扱えるようになった反面、文字や字形そのものを見る目を持っていなければ、読みやすく美しいタイポグラフィを作るのは不可能です。 今回は文字を見る目を養うために役立つタイポグラフィの参考書籍をご紹介してみます。

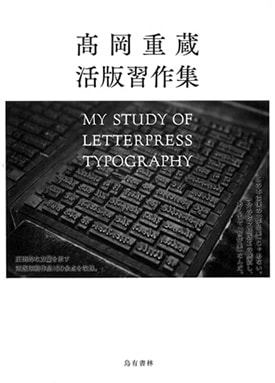

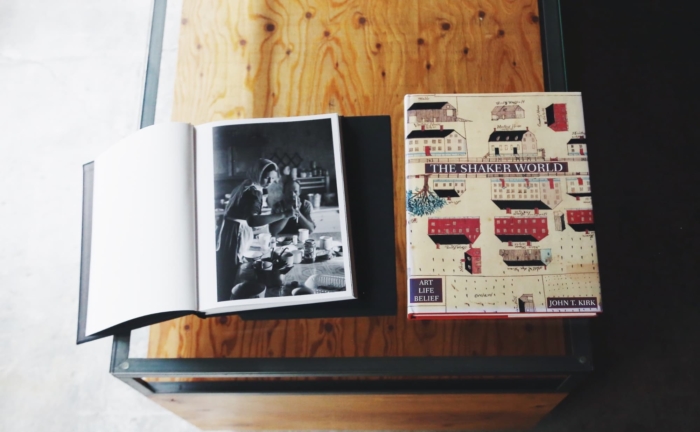

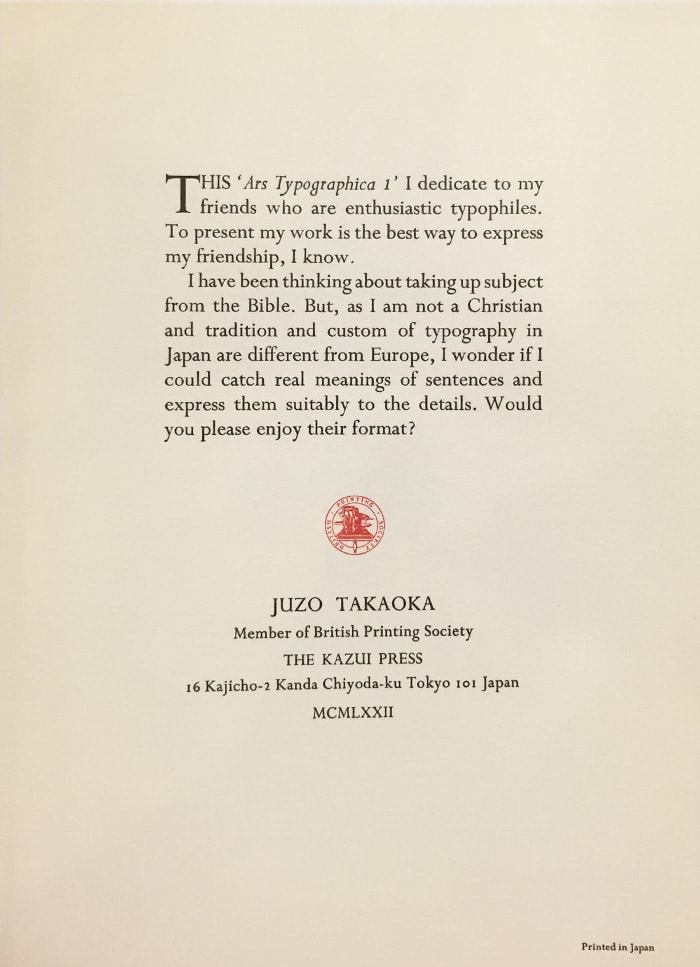

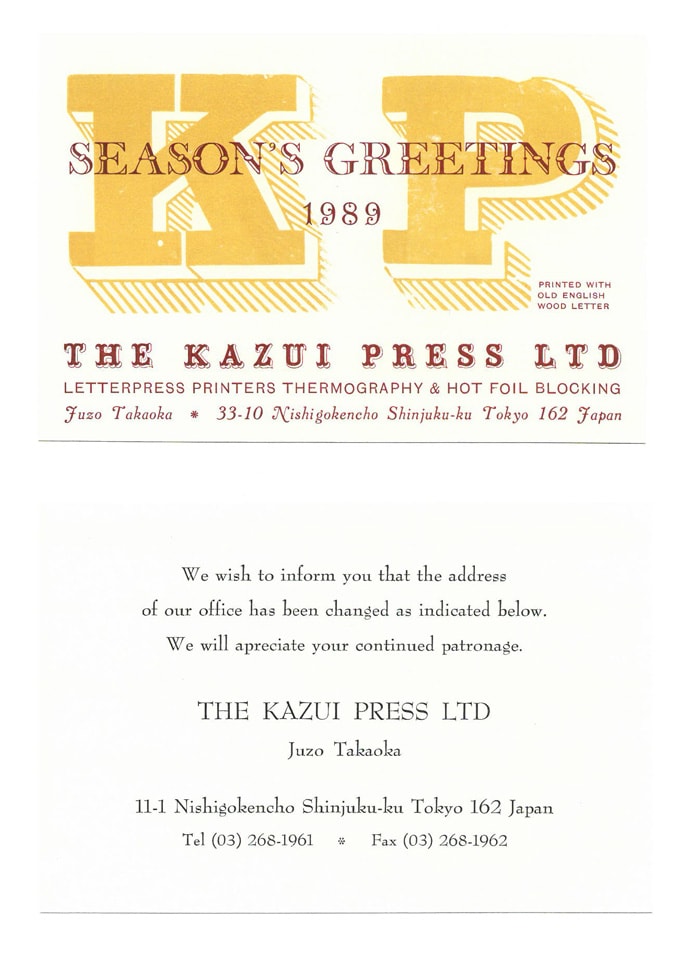

高岡重蔵 活版習作集

文字のデザイン=組版というタイポグラフィの基本 を学ぶには、文字だけで成立するクオリティの高い印刷物を見ることでも養えます。名刺、レターヘッド、封筒、招待状のような社交用印刷物や、フォーマルなディプロマなどの厳密なルールに基づいた欧文活版印刷の第一人者である嘉瑞工房の高岡重蔵の習作が並ぶ本書は、本物を見るために役立つ参考書と言えます。

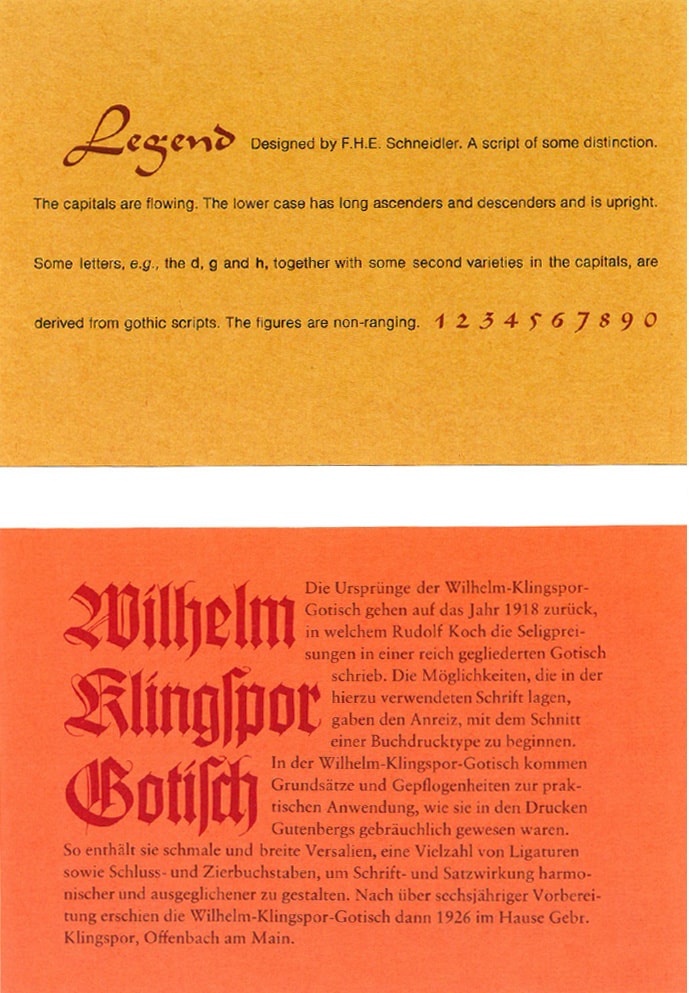

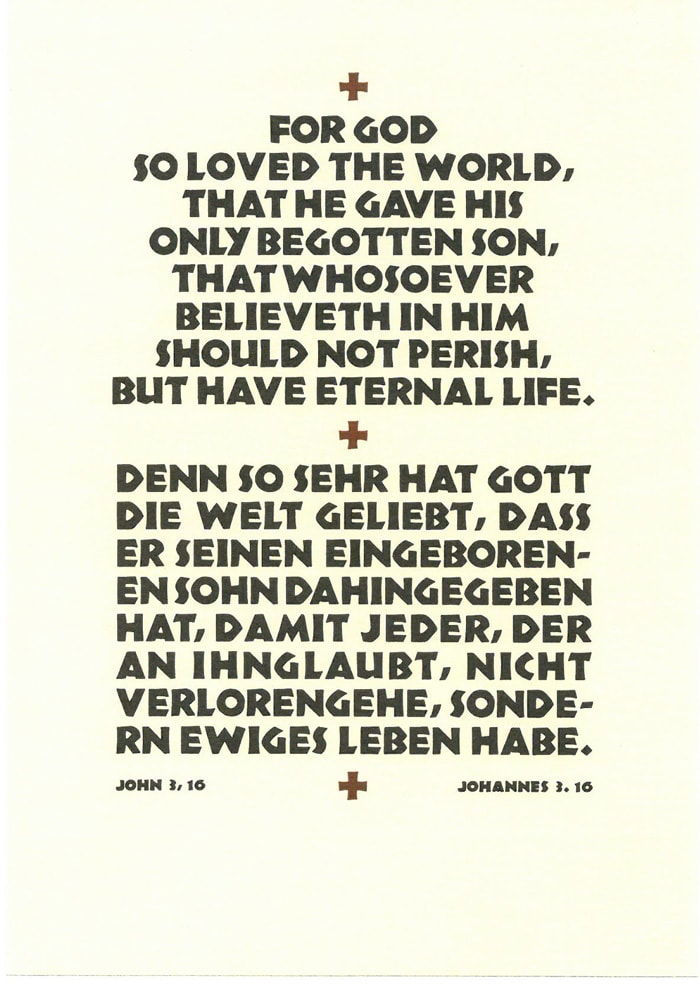

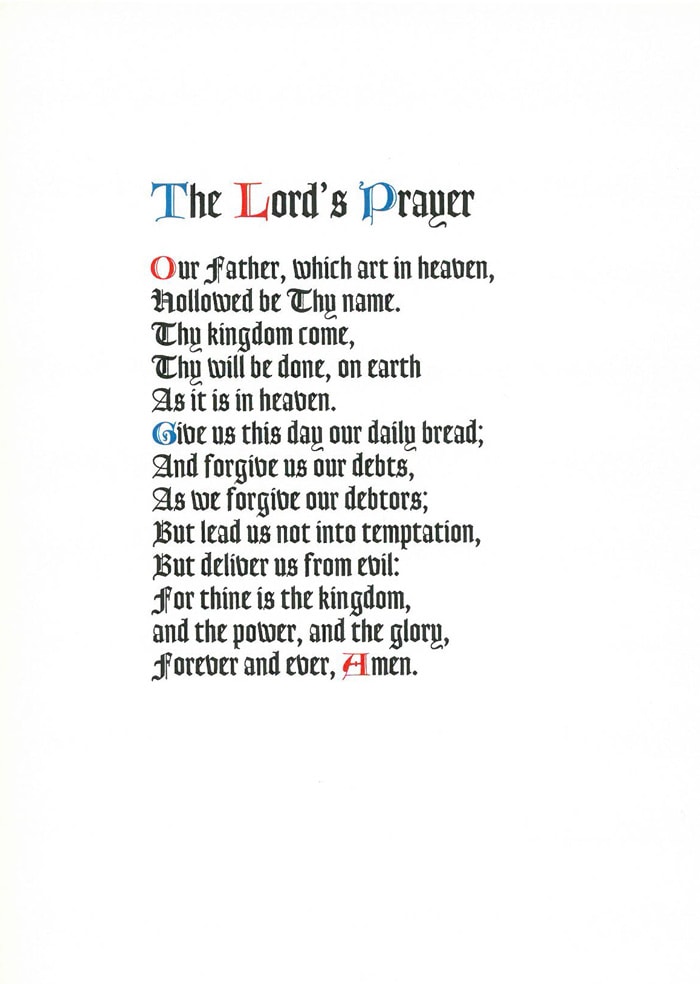

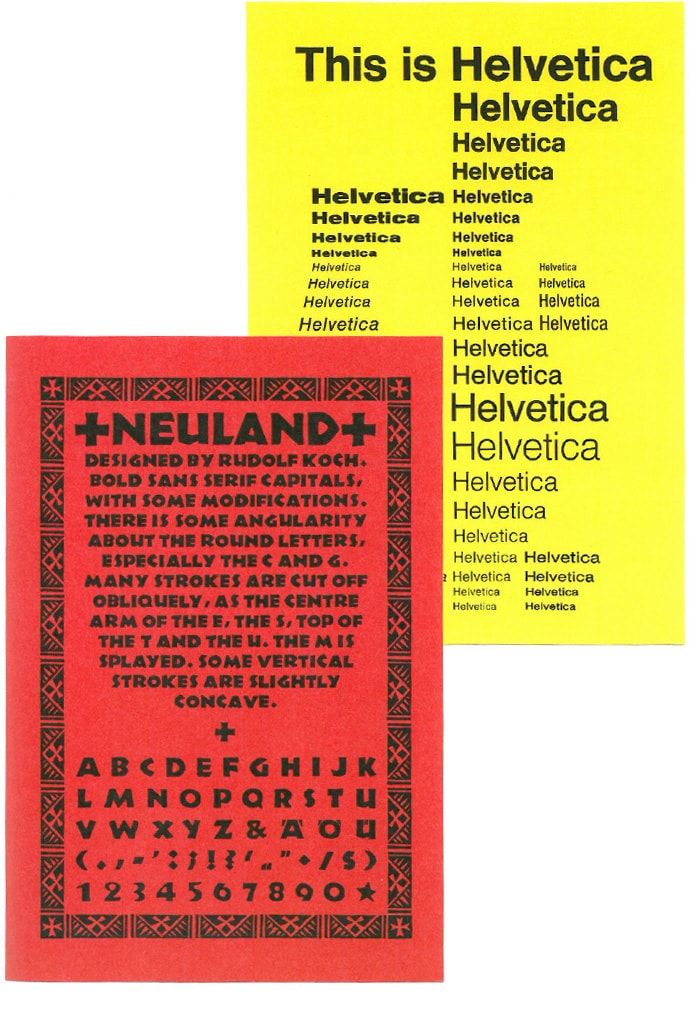

文字のデザイン=組版というタイポグラフィの基本 を学ぶには、文字だけで成立するクオリティの高い印刷物を見ることでも養えます。名刺、レターヘッド、封筒、招待状のような社交用印刷物や、フォーマルなディプロマなどの厳密なルールに基づいた欧文活版印刷の第一人者である嘉瑞工房の高岡重蔵の習作が並ぶ本書は、本物を見るために役立つ参考書と言えます。 上:ルドルフ・コッホの名作書体Wilhelm Klingspor Gotischと合わせたSabon Antiqua。ヤン・チヒョルトデザイン。

上:ルドルフ・コッホの名作書体Wilhelm Klingspor Gotischと合わせたSabon Antiqua。ヤン・チヒョルトデザイン。下:NeulandとNeuland Ornamentsを使用。こちらもルドルフ・コッホデザイン。

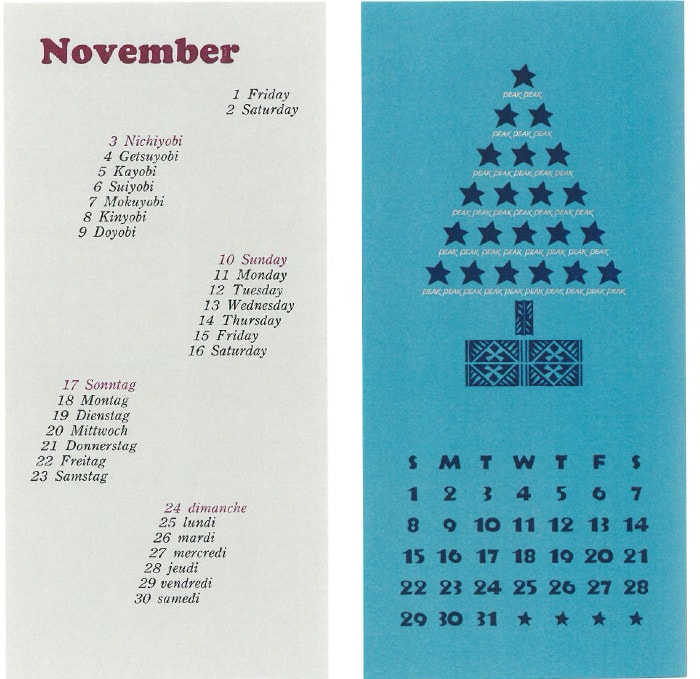

左:11月はCooper BlackとCentury Italic。曜日は日本語、ドイツ語、英語、フランス語。右:クリスマスツリーはNeulandの花形。PEAKを銀刷りにして飾り付け。

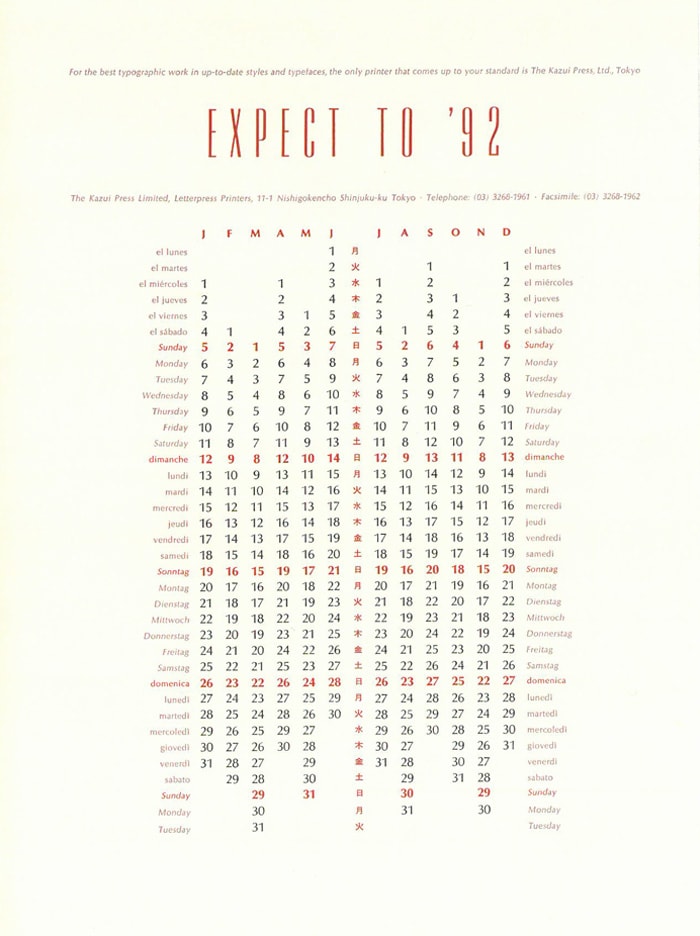

左:11月はCooper BlackとCentury Italic。曜日は日本語、ドイツ語、英語、フランス語。右:クリスマスツリーはNeulandの花形。PEAKを銀刷りにして飾り付け。 日本語、スペイン語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語でユニバーサル・カレンダー仕立てにした一枚。タイトルはEmpire、本文はOptimaファミリー。

日本語、スペイン語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語でユニバーサル・カレンダー仕立てにした一枚。タイトルはEmpire、本文はOptimaファミリー。

書体の選択と組み合わせや余白のスペースと位置関係など、あらゆる細部に目を行き届けなければ、このように美しい仕上がりにはなりません。文字の扱いの力量がはっきりと出てしまうという意味では、文字のみのデザインというものは非常に怖いものでもあります。

書体の選択と組み合わせや余白のスペースと位置関係など、あらゆる細部に目を行き届けなければ、このように美しい仕上がりにはなりません。文字の扱いの力量がはっきりと出てしまうという意味では、文字のみのデザインというものは非常に怖いものでもあります。

高岡重蔵 活版習作集

- 著者

- 高岡重蔵

- 出版社

- 烏有書林

- 発行年

- 2013年

嘉瑞工房の欧文組版工・高岡重蔵による習作集。1970年代に制作された英字組版をはじめ、グリーティングカードや冊子などの作品をカラーで多数掲載。

ふむふむ。

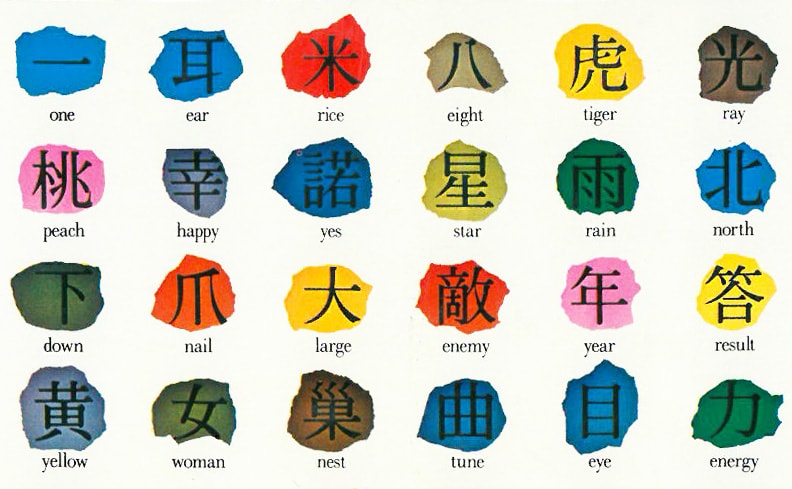

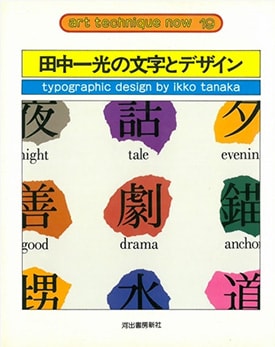

田中一光の文字とデザイン

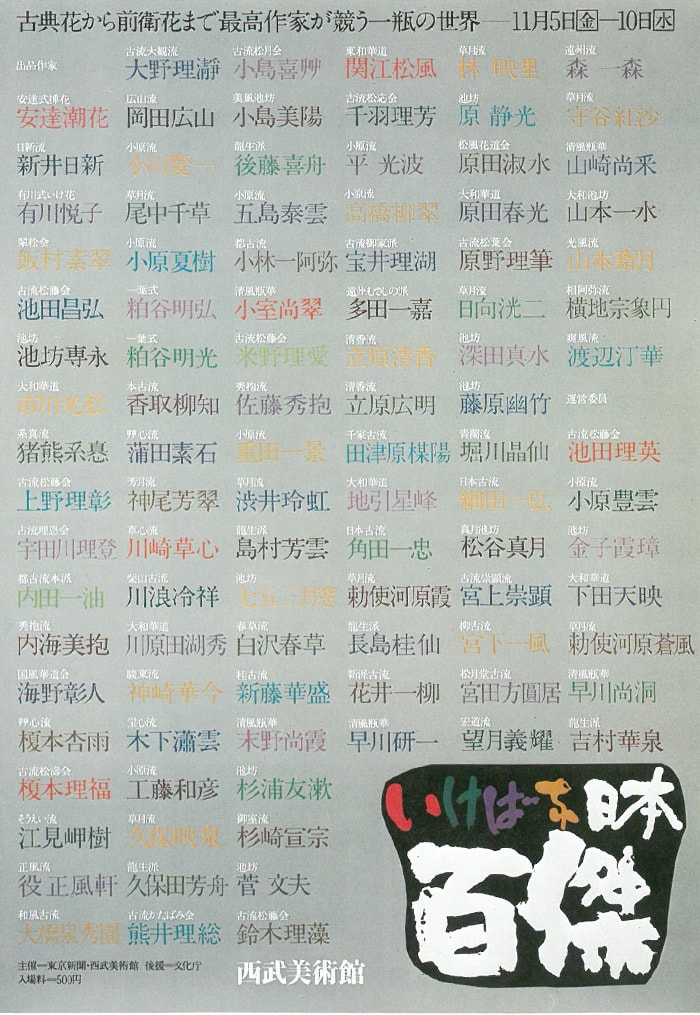

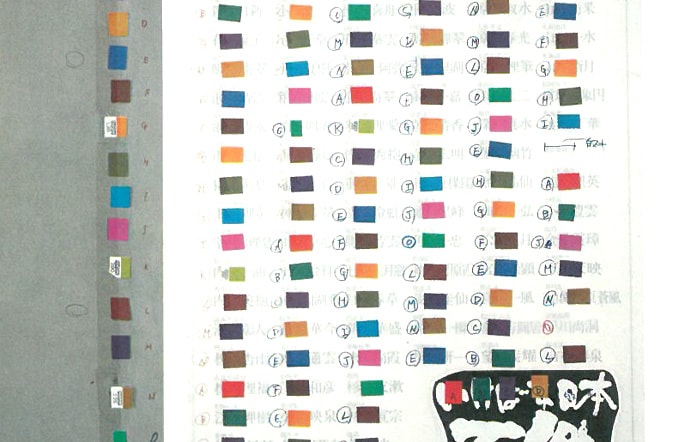

いけばな百傑展ポスター

いけばな百傑展ポスター日本を代表するグラフィックデザイナー田中一光が、自らの技法を惜しげもなく披露しているアート・テクニック・ナウシリーズ19。ちなみにこのシリーズは本当にオススメです。一通り集めても損はない、損したと思ったら返金しても良いぐらい。

日本の生花界の家元が一堂に集まる展覧会のためのポスターの制作過程が丁寧に説明されています。各家元の名前が均等に掲載し、なおかつ人名それぞれに色を与えることで生花の世界にみる繚乱華麗な表現を試みた作品。

日本の生花界の家元が一堂に集まる展覧会のためのポスターの制作過程が丁寧に説明されています。各家元の名前が均等に掲載し、なおかつ人名それぞれに色を与えることで生花の世界にみる繚乱華麗な表現を試みた作品。

文字は写研のMM-OKL正体を使用し、人名は70級、流儀名は32級。文字数の多い人名は長体をかけて収める。元原稿はB2で仕上げ。

僕もたまにお仕事で大判サイズのポスターを作ったりしますが、仕上がりが微妙におかしなバランスになることがあります。これは僕自身がサイズ感を身体で感じながらデザインすることができないからなのですが、パソコンで全てが完結できる現在、同じ悩みを抱えているデザイナーも意外と多いのではないでしょうか?

色は4色のかけ合わせで15色に限定。それぞれに色を指定します。

色は4色のかけ合わせで15色に限定。それぞれに色を指定します。「地色ではたと困った。地色の明度によって飛び出す字や沈んだ字ができては何もならない。」

うん、これはよくありますね。最後の最後で「おぉこれは破綻している...」と気づいて全部やり直したり。まぁ僕の場合は考えが甘いだけなんですが。

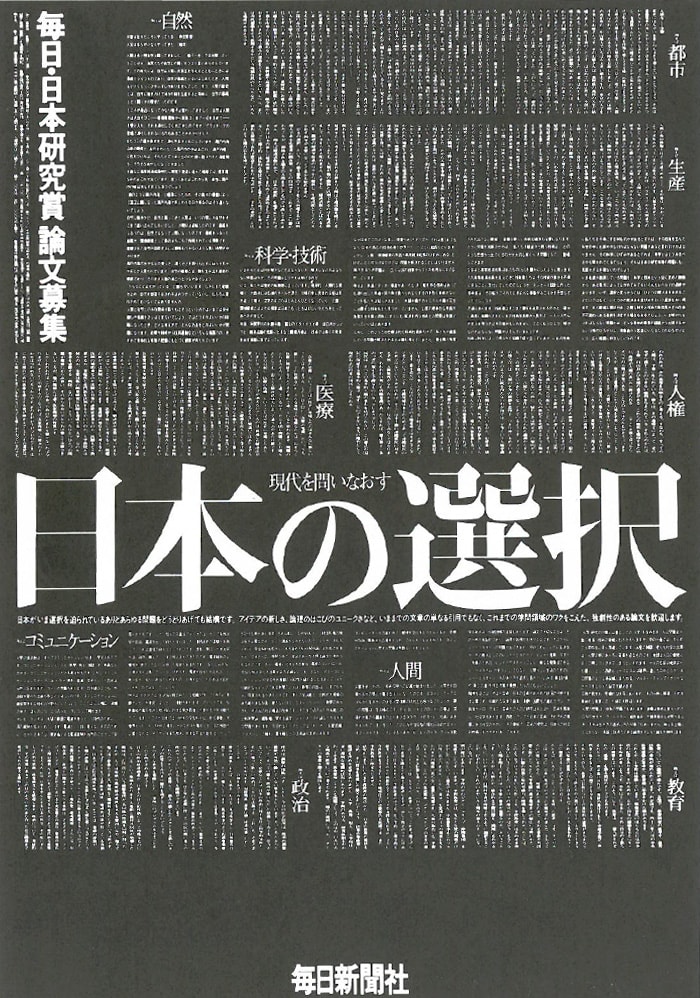

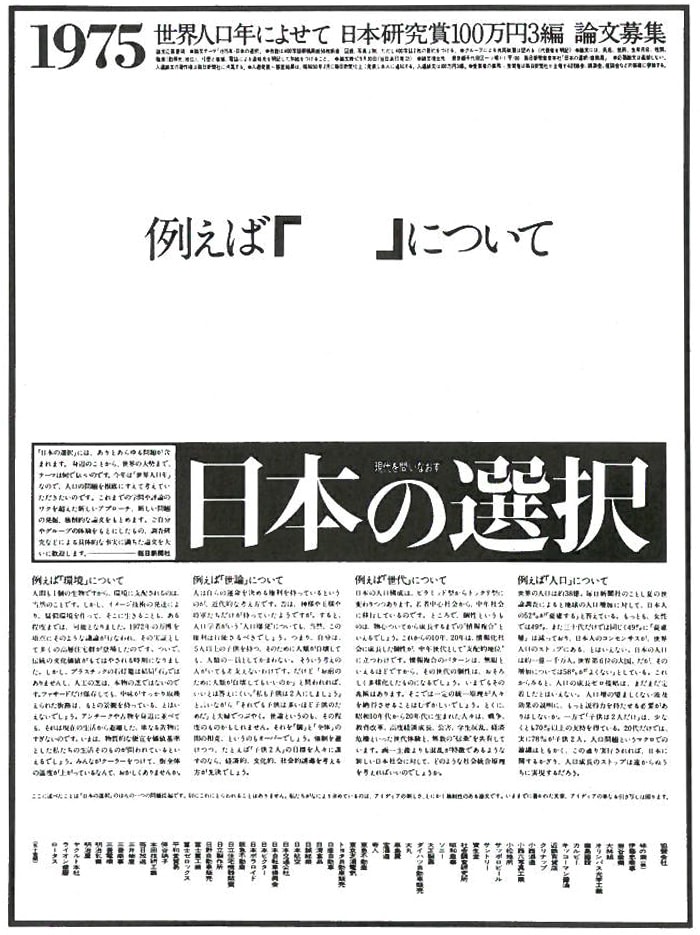

「日本の選択」ポスター。

「日本の選択」ポスター。 毎日新聞社の新聞広告シリーズ。

毎日新聞社の新聞広告シリーズ。10回に渡り、新聞広告シリーズとして掲載したテーマをまとめて1枚のポスターへ。条件は1行たりとも削除せずに長い文、短い文を組み合わせ、なおかつポスターとして魅力的な造形を作ること。

「〜時には滅茶苦茶にひっかきまわして投げ出したくなるようなデザインであった。」

「〜制約の柵という土俵の中でどんなかたちで創造してみせるかがデザイナーの勝負なのである。」

苦悩しながらも向き合うことで新しい表現が生まれてくるのだ、という信念が感じられる言葉の数々に勇気づけられます。

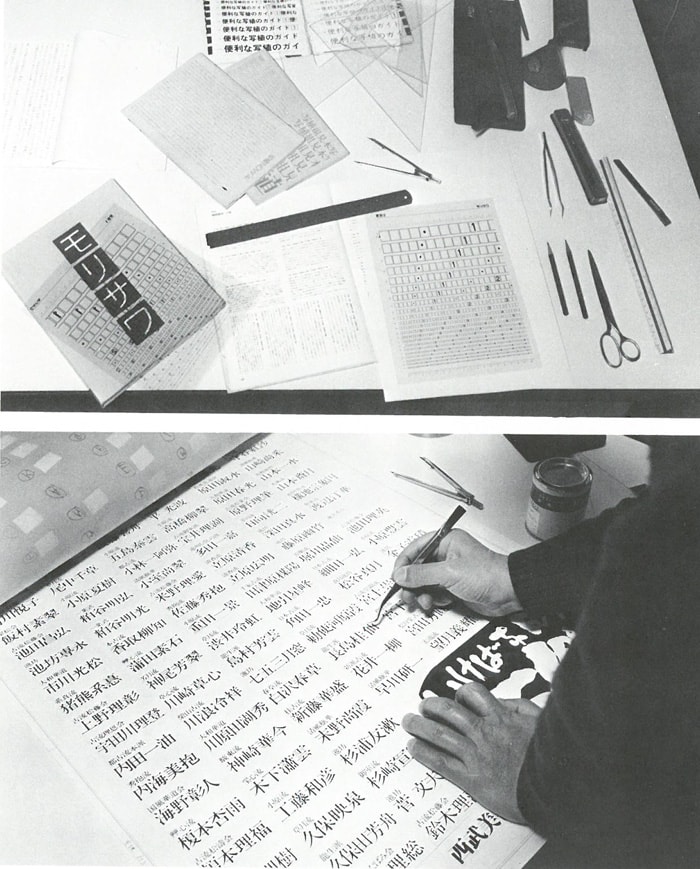

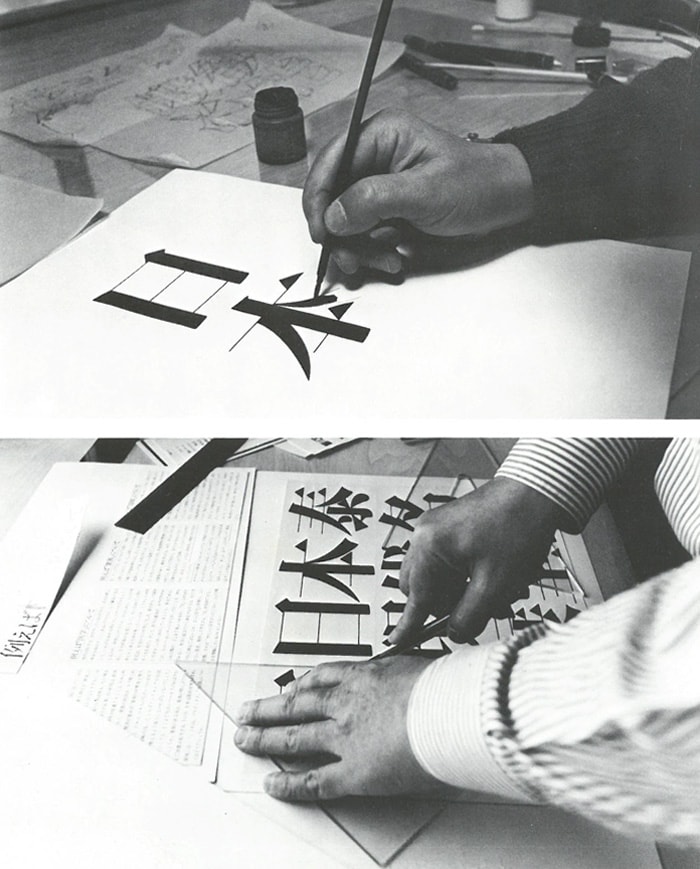

DTP以前はデザイナーは全員レタリングができることが必須条件でした。このクオリティで文字を描けるからこそ、文字組の力にもつながるのだと思います。

DTP以前はデザイナーは全員レタリングができることが必須条件でした。このクオリティで文字を描けるからこそ、文字組の力にもつながるのだと思います。今さらレタリングを学ぶ時間がないよ、という方も多いと思いますが、パソコンから一度離れて、例えば文字をプリントアウトして、トレーシングペーパーで写してみるだけでも様々な気づきがあります。

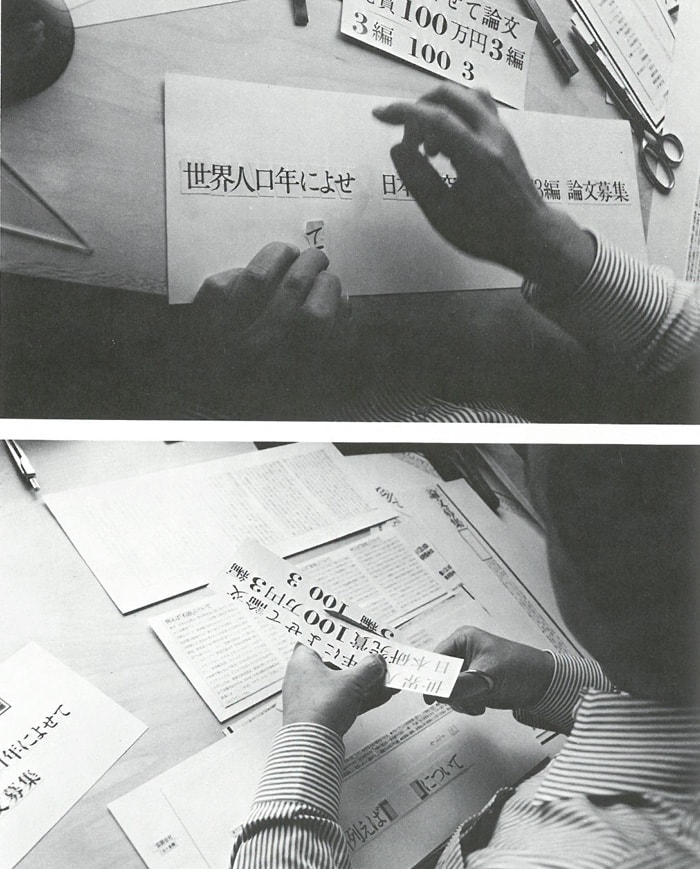

もう一つ、身体でスペーシングを理解するための方法として、昔のように文字を切り貼りして詰めてみる、というのもとても良い訓練になると思います。これもパソコンで文字組ができる今、わざわざやる意味を感じないかもしれませんが、ぜひトライしてみてください。実際にやってみるとわかりますが意外と上手くできないんですこれが。

もう一つ、身体でスペーシングを理解するための方法として、昔のように文字を切り貼りして詰めてみる、というのもとても良い訓練になると思います。これもパソコンで文字組ができる今、わざわざやる意味を感じないかもしれませんが、ぜひトライしてみてください。実際にやってみるとわかりますが意外と上手くできないんですこれが。

田中一光の文字とデザイン

- 著者

- 田中一光

- 出版社

- 河出書房新社

- 発行年

- 1986年

グラフィックデザイナー・田中一光が自らタイポグラフィの技法を公開。レタリング、カリグラフィ、フォトスケッチ、ロゴ等デザインにおける文字の役割を具体的に解説する。

田中一光の「デザイナーの三大原則」と、前述の高岡重蔵の言葉を胸に、デザイン力のさらなる向上を目指してみてはいかかでしょうか?