遅ればせながら、都築響一の『圏外編集者』を読みました。読み込みました。本屋の傍ら編集業もやっているので、学ぶところが多かった。

都築響一は編集者でありながら、本を作るために写真も撮るようになったという変わった肩書の持ち主。写真家としてご存知の方も多いのではないでしょうか?本から溢れ出る、伝えようとするエネルギーは他に類を見ません。彼こそ山田かつてない、いや、いまだかつてない編集者。

アカデミックな編集を学ばずに、与えられた機会を経験値に換え、己の感性に従って本を生み出していく。そんな都築響一の著作は、まさに独学編集者のためのバイブル。『圏外編集者』を読みながらこれまでの著書を手に取ってみると、3つの編集の極意が浮かび上がってきました。

自分がおもしろいと思うものを取り上げる

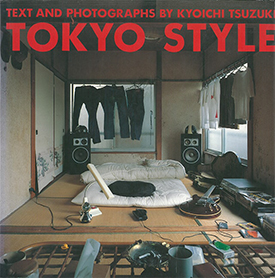

TOKYO STYLE

- 著者

- 都築響一

- 出版社

- 京都書院

- 発行年

- 1994年

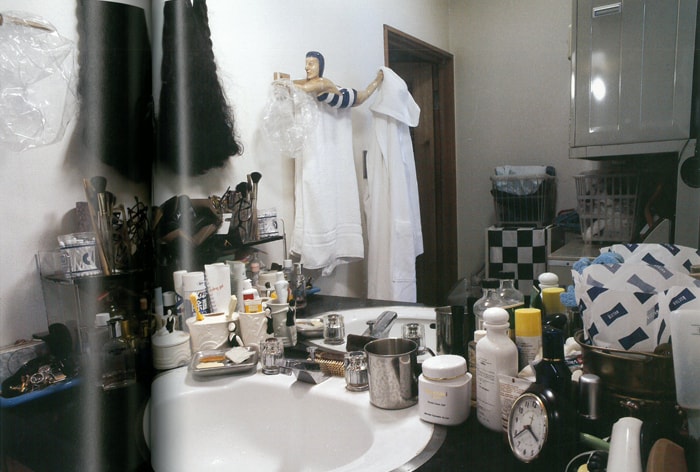

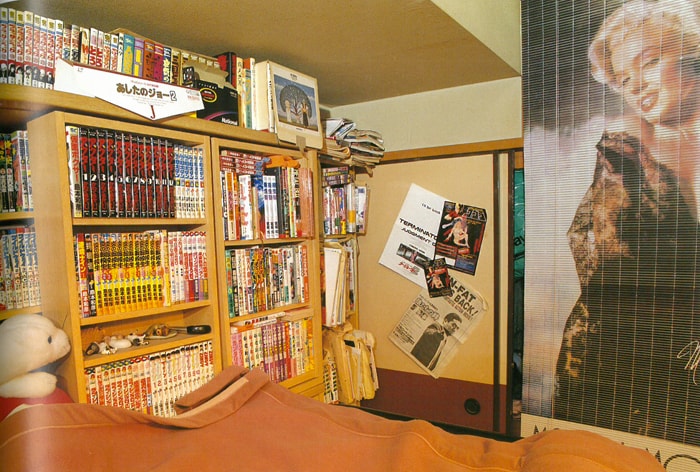

理想的なスタイルの居住空間ではなく、実際の東京人が暮らしている多種多様な「普通」の住まいの写真集。

たとえば女性誌を作るとする。「この雑誌の対象は25〜30歳の独身女性で、収入はこれくらいで……」とか、読者層を想定する。その瞬間に、その雑誌って終わるよね。だって自分は25〜30歳の独身女性じゃないから。(『圏外編集者』/都築響一)

売上を意識するがゆえ、読者の興味関心をリサーチし、求められているものを作ろうとする。間違っていないんだろうけど、そこで「これを自分がやる意味があるのか?」という疑問が浮かんできます。ましてや自分が興味のないものだと、納得のいくものが作るのが難しい。

仕事として編集をしていると、読者と自分の興味関心にギャップがあることも多々ありますが、それを埋めるのが「編集」だよなあ、と改めて思います。自分がおもしろいと思うものを、どれだけの人に届けられるか、おもしろいと思ってもらえるか。

『TOKYO STYLE』は、彼の好奇心とアイデアを熱意で形にした写真集。外国人がイメージするような純日本的な生活も、テレビや雑誌でよく見る「いい暮らし」もほんの一部。そういう「理想」の提示が求められているのかもしれないけど、自分がおもしろいと思ったのは自分の好きな仕事と生活のための「普通」の暮らし。インテリア本に見紛うようなタイトルと装丁にすることで、(本当に間違ったとはいえ)海外の人にも手に取ってもらったというのだから届けようとする執念がすごい。

『TOKYO STYLE』は、彼の好奇心とアイデアを熱意で形にした写真集。外国人がイメージするような純日本的な生活も、テレビや雑誌でよく見る「いい暮らし」もほんの一部。そういう「理想」の提示が求められているのかもしれないけど、自分がおもしろいと思ったのは自分の好きな仕事と生活のための「普通」の暮らし。インテリア本に見紛うようなタイトルと装丁にすることで、(本当に間違ったとはいえ)海外の人にも手に取ってもらったというのだから届けようとする執念がすごい。

自分がおもしろいと思うものを形にする。ネットやSNS、印刷が普及した時代なら、どんどんできそうですね。

自分がおもしろいと思うものを形にする。ネットやSNS、印刷が普及した時代なら、どんどんできそうですね。

Webに頼らず、現場に行く

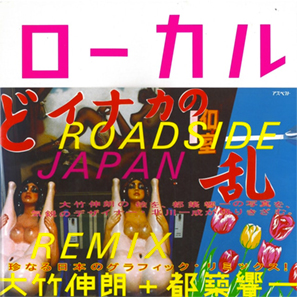

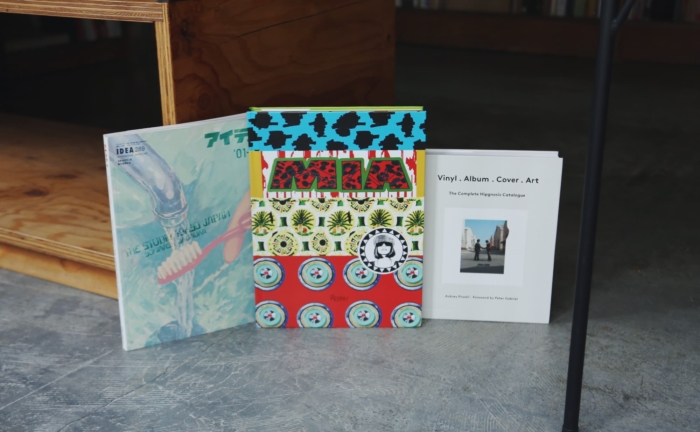

ローカル 珍日本紀行リミックス

- 著者

- 大竹伸朗、都築響一、北川一成

- 出版社

- アスペクト

- 発行年

- 2001年

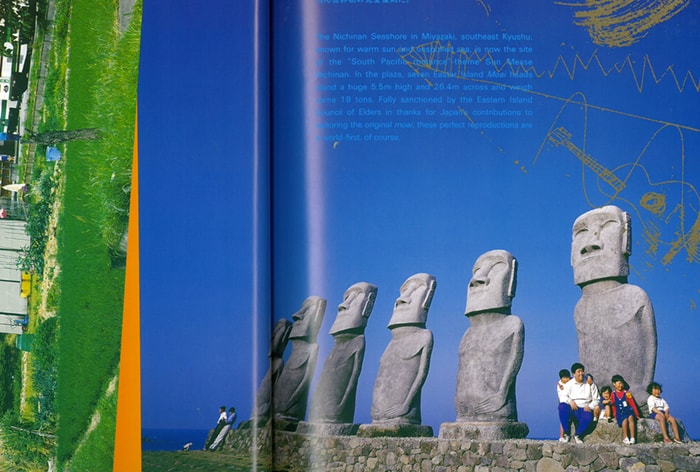

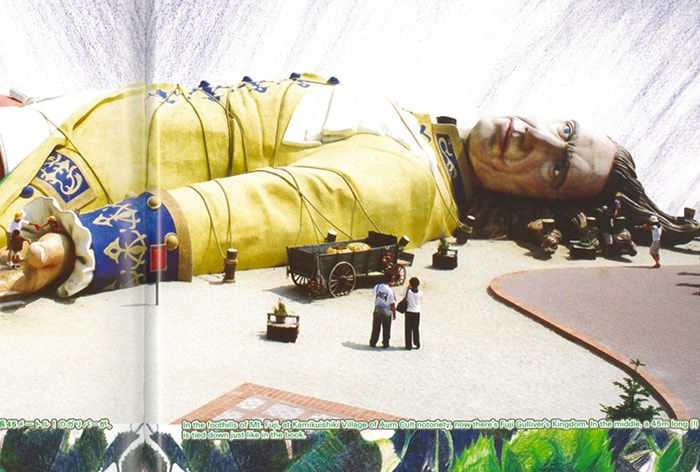

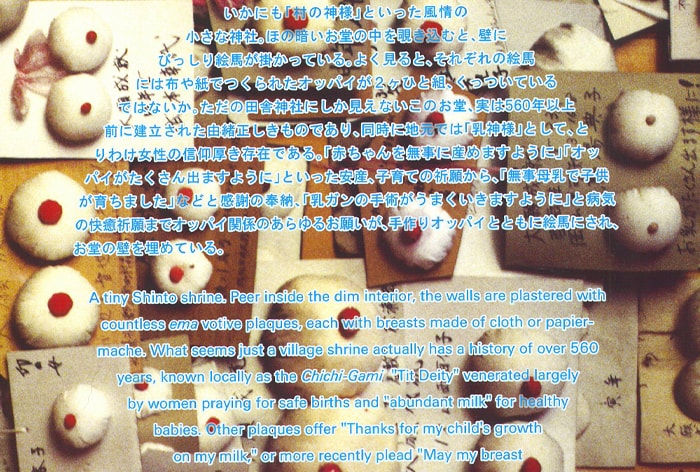

全国の珍スポットを巡った都築響一による観光ガイド「ROADSIDE JAPAN 珍日本紀行」をデザイナー・北川一成がリミックス。 ドローイングは大竹伸朗。

町に着いたらまず本屋に行って、地図と地元のガイドブックを買ってみることから始めて、それからスターバックスみたいな地元の若者が集まりそうな場所には、フリーマガジンが置いてあることが多かったから、それもけっこう役に立ったし。でもいちばん役立つのは日本を巡ったときと同じで、モーテルのフロント脇に置いてある地元の観光スポット・チラシだった。そういうローカル情報はネットではカバーしきれない。(『圏外編集者』より)

企画を立てるにも、取材に行くにも、ついWebで情報を集めてしまいます。「このキーワードと一緒に調べられているのってなんだろう?」とか。でも、検索できるということは、すでに誰かがやっているということ。

『RODESIDE JAPAN 珍日本紀行』で、看板を探し、観光地図を探し、話を聞いて回るというアナログな手法でここまで作り上げた精神力は、そう簡単に培えるものではないでしょう。でも、自分がおもしろいと思ったことだから成し遂げられたんだろうな。

『RODESIDE JAPAN 珍日本紀行』で、看板を探し、観光地図を探し、話を聞いて回るというアナログな手法でここまで作り上げた精神力は、そう簡単に培えるものではないでしょう。でも、自分がおもしろいと思ったことだから成し遂げられたんだろうな。 都築響一がこの本を作っていた時代に比べて、確実に今のほうがWebにたくさん情報があるけれど、行き着くのは書き手の見えない、取材もしていないキュレーションメディアばかり。どこにでもある情報を並べても、おもしろいとは言い難いし、記憶に残りませんよね。

都築響一がこの本を作っていた時代に比べて、確実に今のほうがWebにたくさん情報があるけれど、行き着くのは書き手の見えない、取材もしていないキュレーションメディアばかり。どこにでもある情報を並べても、おもしろいとは言い難いし、記憶に残りませんよね。 現場に行けば、まだ誰も拾えていない情報が落ちているはず。足を使った情報収集を怠らない編集者でありたい。

現場に行けば、まだ誰も拾えていない情報が落ちているはず。足を使った情報収集を怠らない編集者でありたい。

初めて読んだ人もおもしろいと思えるものを

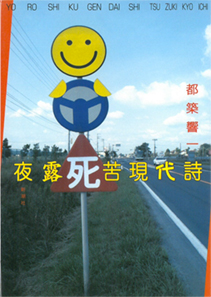

「現代」という2文字がつくと、いきなりロクなもんじゃなくなると。「現代美術」「現代音楽」「現代文学」……ただの美術や音楽や文学でいいのに、「現代」という文字がついたとたん、やたら小難しくなったりする。難解なのが高級、みたいな。

わけがわからないのに、専門家がそれを素晴らしいという。そうすると、理解できないこちらは自分に教養がないせいだと思ってしまう。

すごく共感しました。「現代詩」と同じ現代を生きているはずなのに、なんだか小難しくて怖い。詩は特に言葉の濃度が高いから、飲み込めずに吐き出して、いつしか受け付けなくなる。

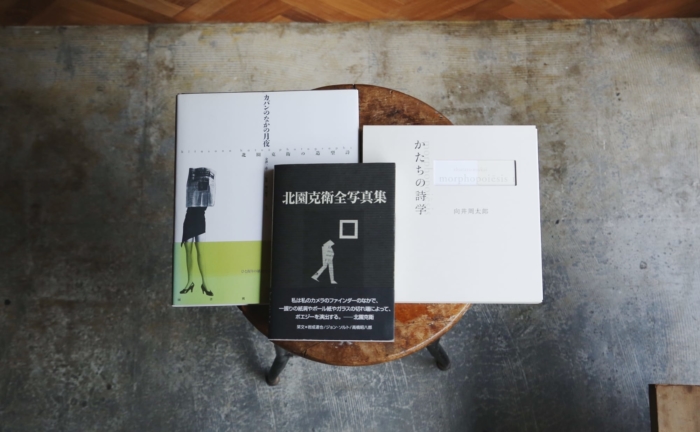

それを噛み砕いてくれたのが、この『夜露死苦現代詩』でした。クリエイティビティは知識がなきゃできないなんて思いがちですが、詩を綴り、歌を詠うのは一般の人。それも、教室に通っているわけじゃない痴呆老人や死刑囚。この本がなければ知り得なかったような作品ですが、これまでに見てきたどの俳句よりも、情景や心情がくっきりと脳に投影されたのです。

それを噛み砕いてくれたのが、この『夜露死苦現代詩』でした。クリエイティビティは知識がなきゃできないなんて思いがちですが、詩を綴り、歌を詠うのは一般の人。それも、教室に通っているわけじゃない痴呆老人や死刑囚。この本がなければ知り得なかったような作品ですが、これまでに見てきたどの俳句よりも、情景や心情がくっきりと脳に投影されたのです。 誰だって詩を作っていて、それは決して高尚なものではなくて、すごく身近な気持ちを綴ってる。それからは、グッと現代詩との距離が近くなったように思います。

誰だって詩を作っていて、それは決して高尚なものではなくて、すごく身近な気持ちを綴ってる。それからは、グッと現代詩との距離が近くなったように思います。現代詩に関しては、現代詩人・後藤大祐さんのコラムもオススメです。実は、銀行に勤めながら詩を綴っているそうで、就職面接でも即興で詩を詠んだことで内定を勝ち取ったのだとか。まさに詩のフリースタイルダンジョン。かっけえ。