創業者である松場大吉・登美夫妻の人生を軸に振り返られる、群言堂の歴史。自分と同じ目の高さを持つ人を最優先にする、変化を恐れず行動する、日常こそが人生をつくる。そんな二人の想いはやがて、「ひとはこれから、どう生きていくのか」という問いかけになって、私たちひとりひとりに投げかけられます。

創業者である松場大吉・登美夫妻の人生を軸に振り返られる、群言堂の歴史。自分と同じ目の高さを持つ人を最優先にする、変化を恐れず行動する、日常こそが人生をつくる。そんな二人の想いはやがて、「ひとはこれから、どう生きていくのか」という問いかけになって、私たちひとりひとりに投げかけられます。

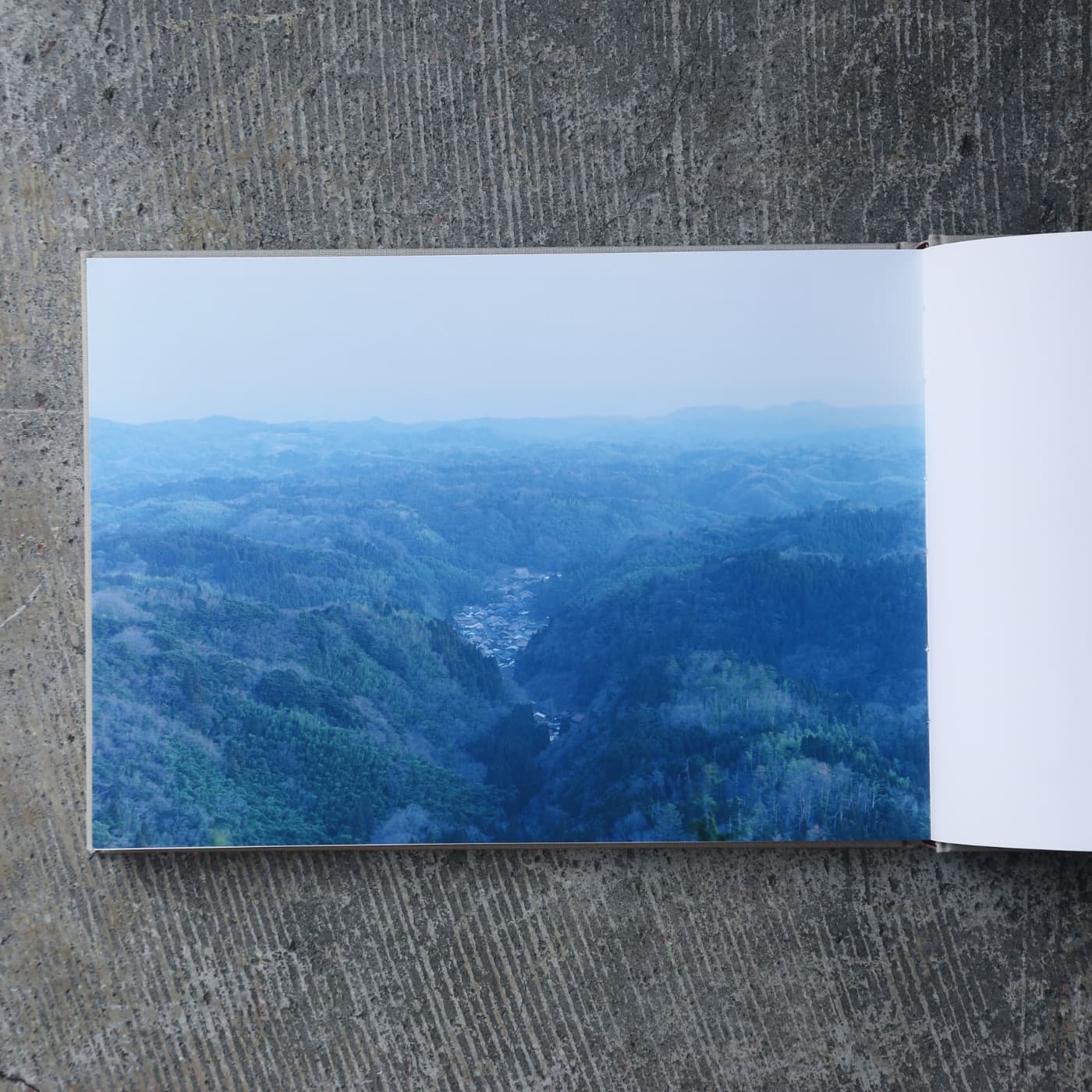

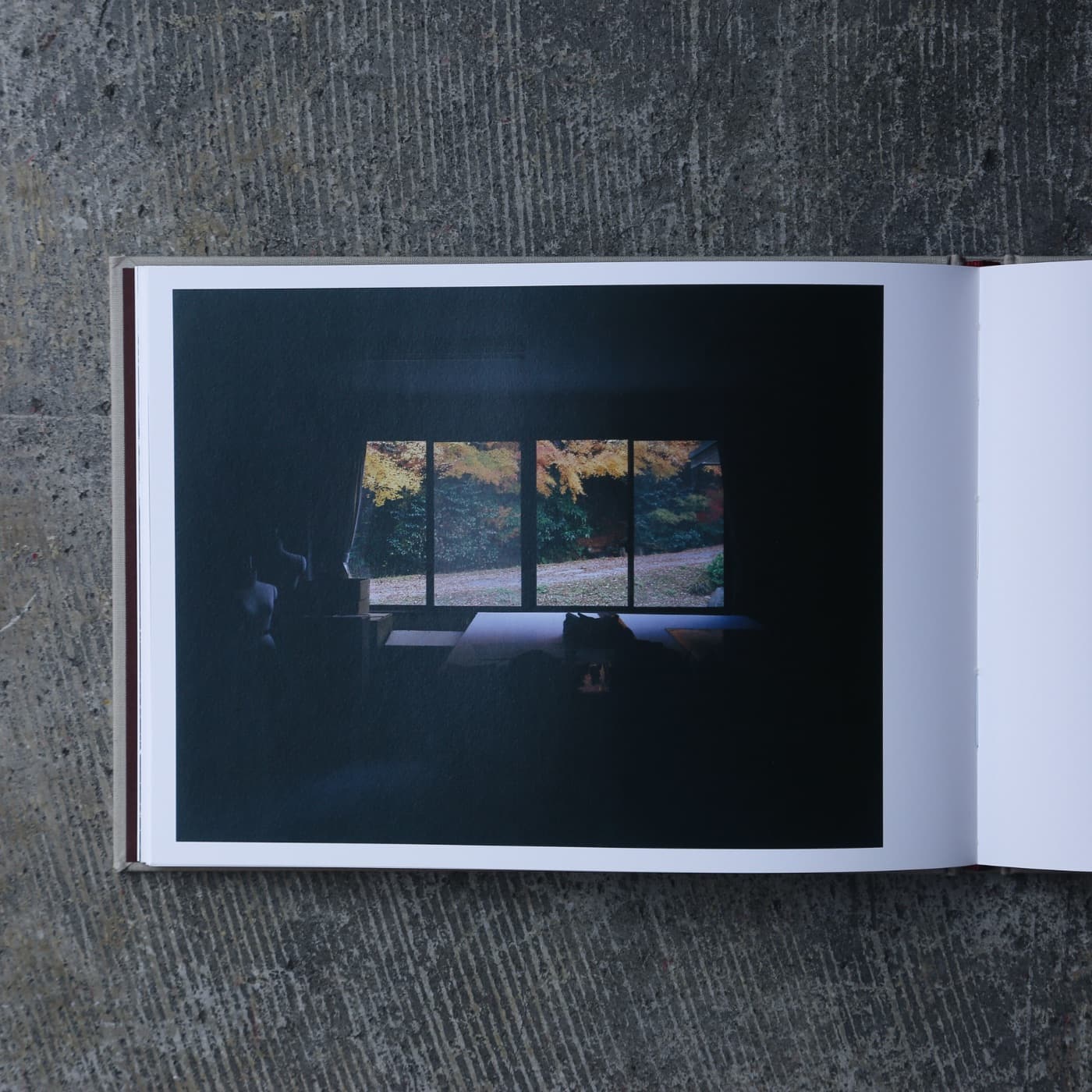

経(たて)には群言堂の歴史を自身の半生と共に綴ったエッセイが、写真集になった緯(よこ)本には、写真家の藤井保が石見銀山生活文化研究所の今を石見銀山の風景と共に収めています。

経(たて)には群言堂の歴史を自身の半生と共に綴ったエッセイが、写真集になった緯(よこ)本には、写真家の藤井保が石見銀山生活文化研究所の今を石見銀山の風景と共に収めています。

この本は、まるで大吉・登美夫妻そのものなんです。

この本は、まるで大吉・登美夫妻そのものなんです。「私が経糸なら、彼女は緯糸。そうして紡いだ糸で、会社模様を織り上げていたのです。」とは大吉さんの言葉。お二人の想いという経糸が、石見銀山の町という緯糸と折り重なり合いながら歩んできた様子が、本を持つ手のひらから伝わってくるよう。

大吉さんが夫婦の在り方を「汽車の先頭車両と末尾車両」にたとえ、登美さんが「渡り鳥」に例えていたのも、素敵だったな。先頭に立つ役目をときどき交代しながら、前へ、前へと進んできたのですね。

頁をめくりながら、自分も原点に立ち返っていくようで、心にすがすがしい風が吹くようでした。