なんのこっちゃ?と思うかもしれませんが、まずその説明をする前に、デ・ステイルの中心人物として活躍した人物たちについて触れなくては。

ミッフィーや「モンドリアン・ルック」などに影響を与えたことでも有名なデ・ステイルですが、もともとはピエト・モンドリアンが打ち出した「新造形主義」の理念から端を発しています。このモンドリアンという画家、初期は色彩に重きを置いた作品を制作したり、ゴッホをはじめとする印象派から影響を受けるなど作風が転じていますが、キュビズムとの出会いによって抽象に対する志向がぐっと固まっていきました。

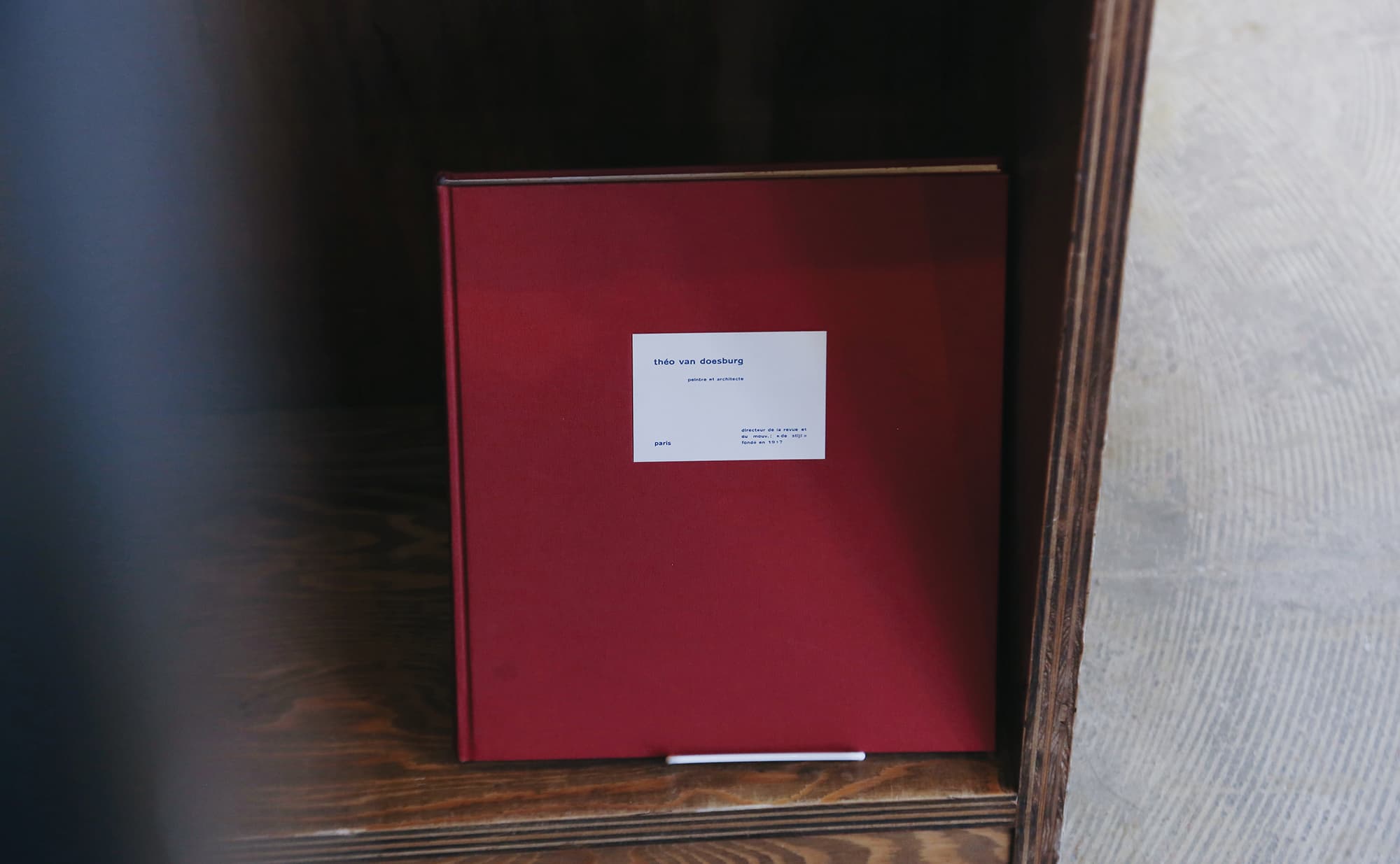

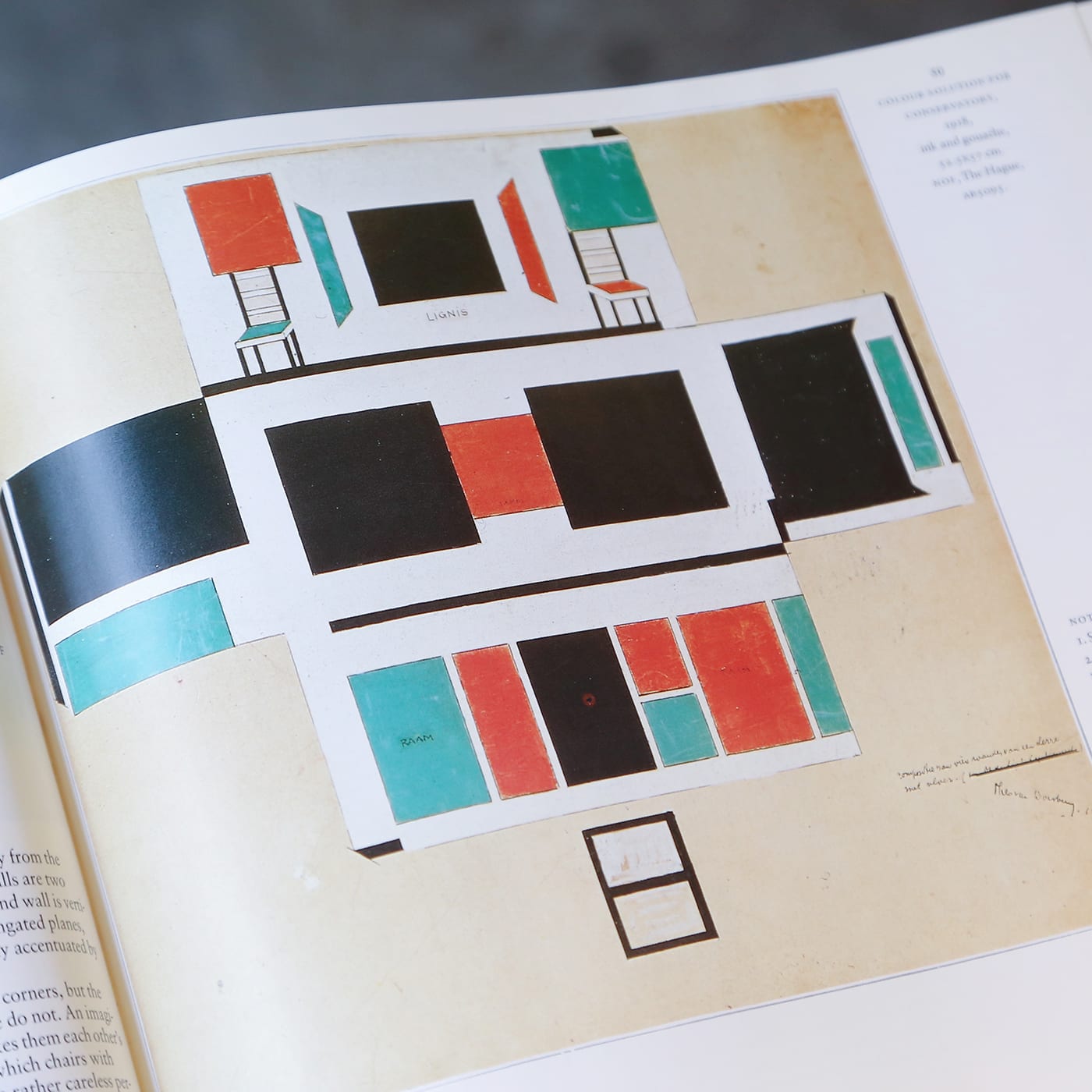

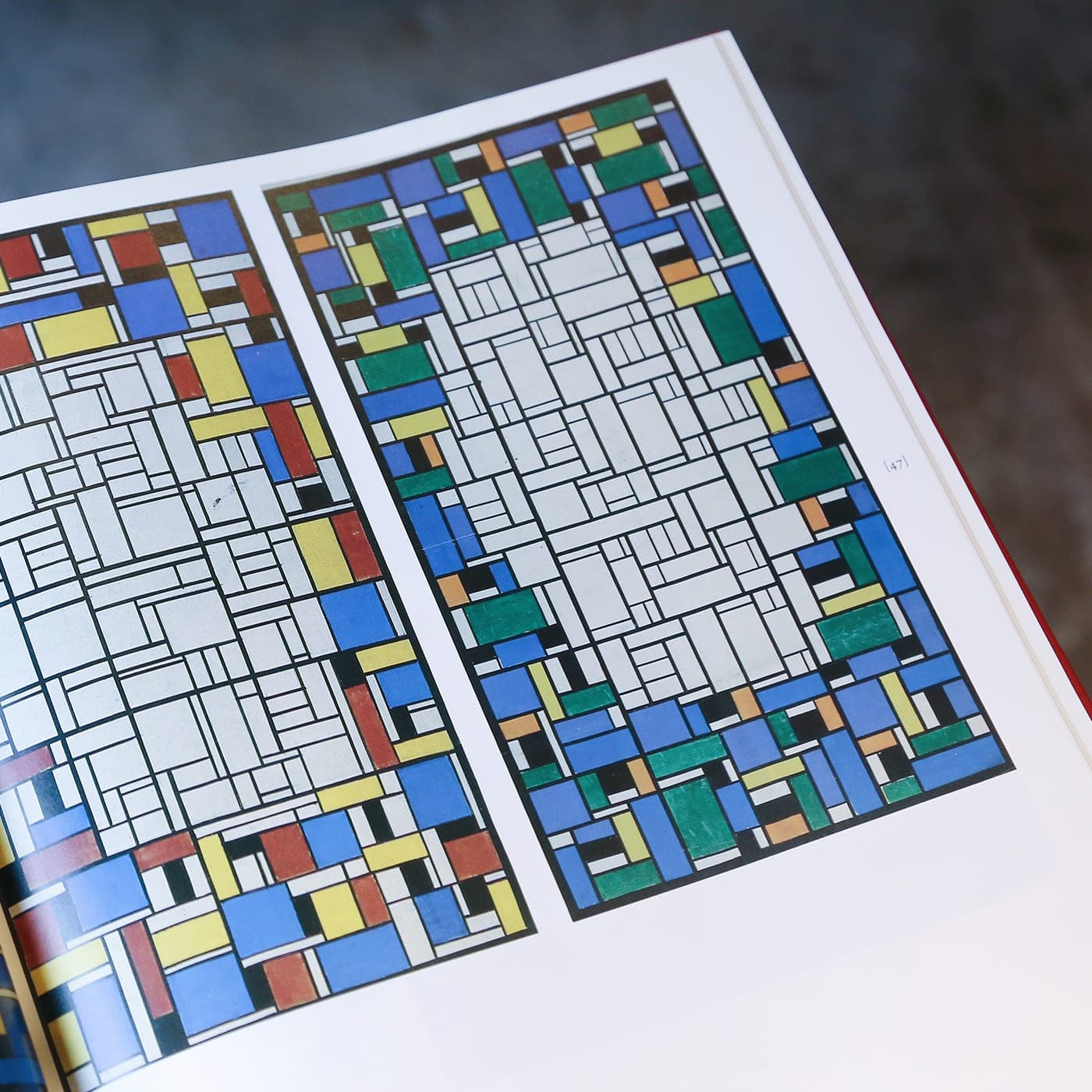

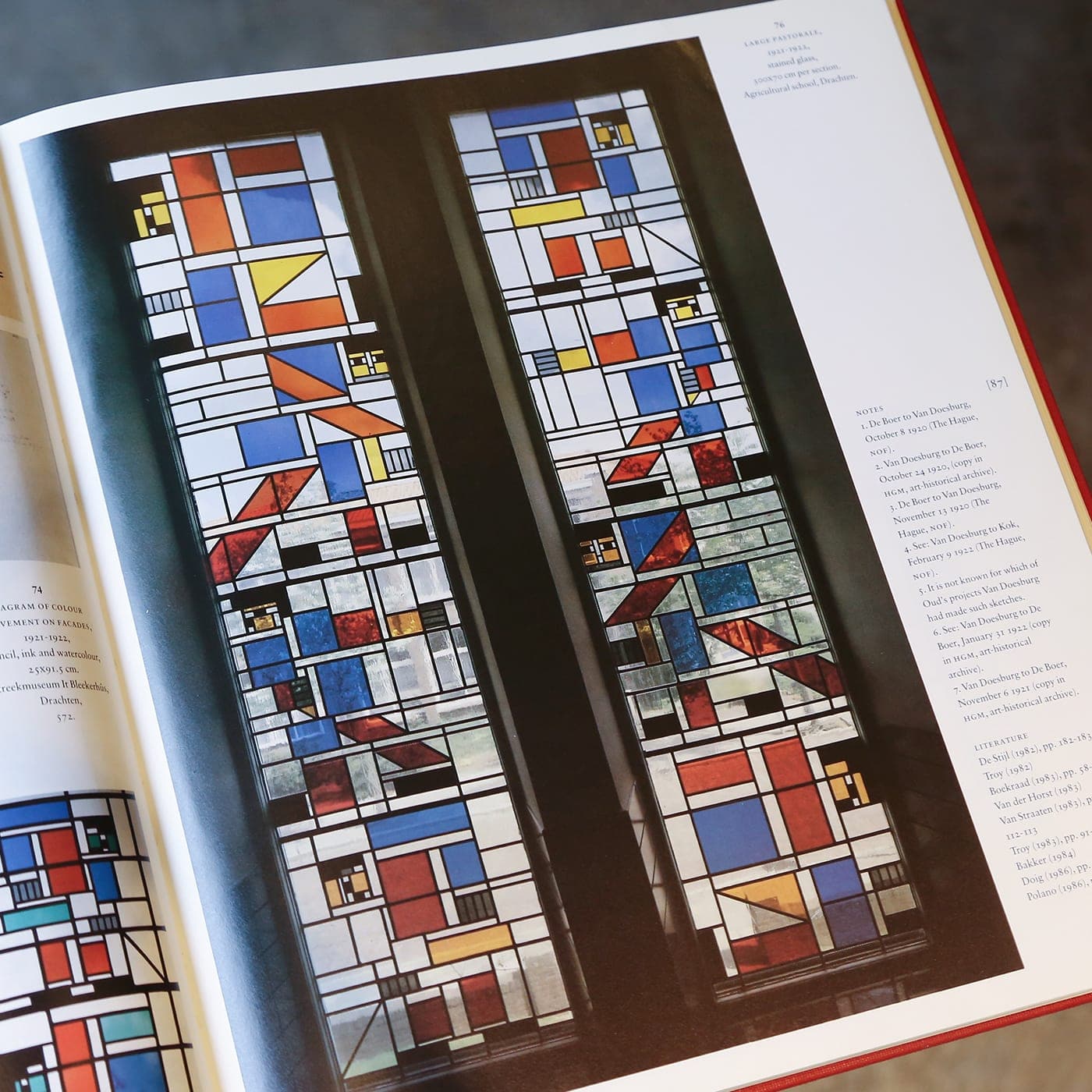

ミッフィーや「モンドリアン・ルック」などに影響を与えたことでも有名なデ・ステイルですが、もともとはピエト・モンドリアンが打ち出した「新造形主義」の理念から端を発しています。このモンドリアンという画家、初期は色彩に重きを置いた作品を制作したり、ゴッホをはじめとする印象派から影響を受けるなど作風が転じていますが、キュビズムとの出会いによって抽象に対する志向がぐっと固まっていきました。 その影響を強く受け、雑誌「デ・ステイル」と同名の芸術グループを立ち上げたのが、本書の著者であるドースブルフ。自ら中心となってバウハウスと交流を行い、さらにロシア構成主義者とダダイストの橋渡し役をつとめ、それによってデ・ステイルのデザインはアートのみならず、デザイン、建築、文学など広まっていったのです。

その影響を強く受け、雑誌「デ・ステイル」と同名の芸術グループを立ち上げたのが、本書の著者であるドースブルフ。自ら中心となってバウハウスと交流を行い、さらにロシア構成主義者とダダイストの橋渡し役をつとめ、それによってデ・ステイルのデザインはアートのみならず、デザイン、建築、文学など広まっていったのです。ものすごい功労者なのに、なぜかモンドリアンと比べると知名度が低いんですよね。納得いかない。

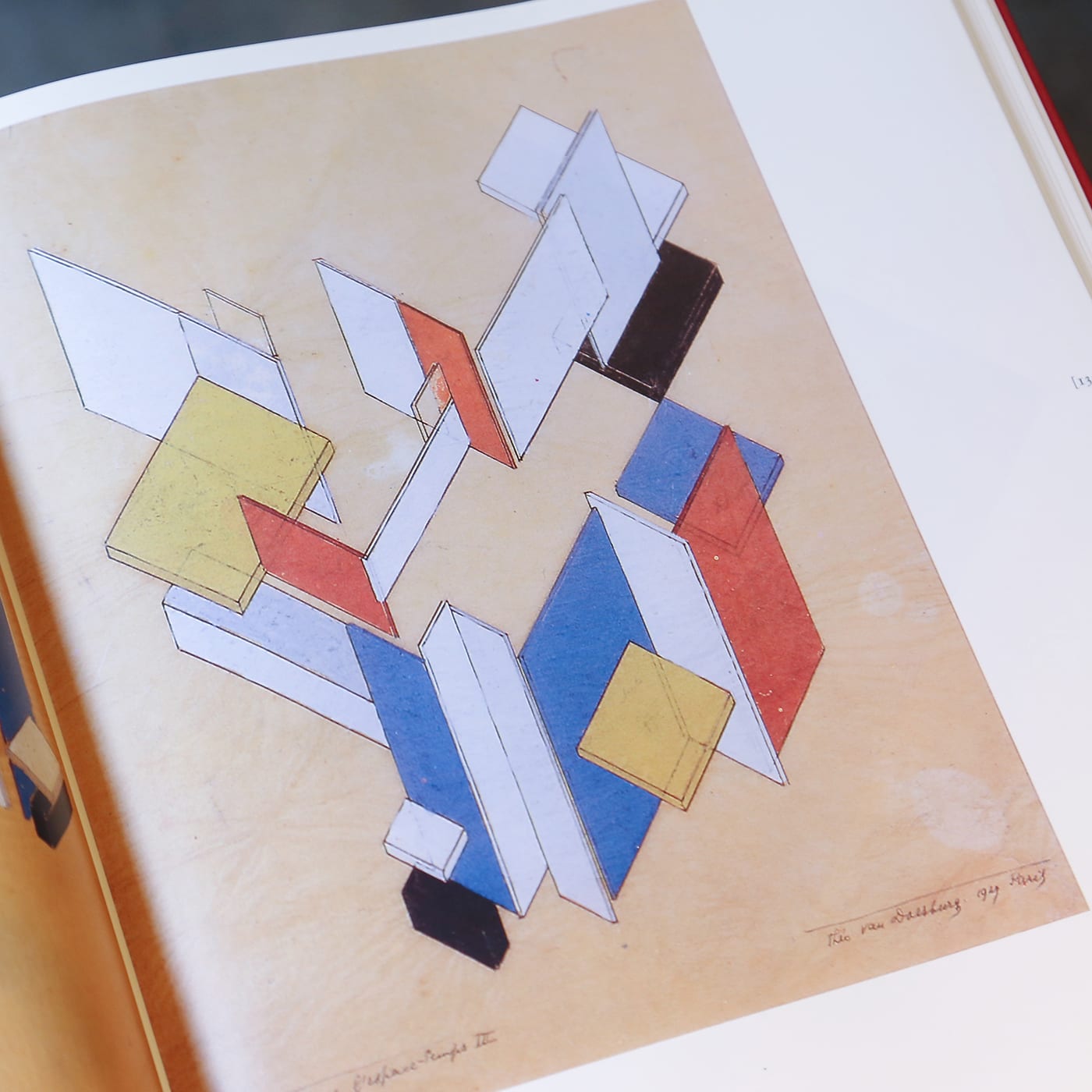

さてさて、垂直・水平の線を用いながら一貫した抽象の道をひた走るデ・ステイルですが、建築やインテリアといった立体造形にまでその理念を徹底するのはなかなか難しいもの。そこで絵画にとどまらない実用性を求めはじめたドゥースブルフが用いたのが、そう、「対角線」だったのです。

さてさて、垂直・水平の線を用いながら一貫した抽象の道をひた走るデ・ステイルですが、建築やインテリアといった立体造形にまでその理念を徹底するのはなかなか難しいもの。そこで絵画にとどまらない実用性を求めはじめたドゥースブルフが用いたのが、そう、「対角線」だったのです。 ちなみにモンドリアンとはこの「対角線」をきっかけにデ・ステイルから脱退してしまいます。曲げられない男モンドリアン。

ちなみにモンドリアンとはこの「対角線」をきっかけにデ・ステイルから脱退してしまいます。曲げられない男モンドリアン。なんだか2人の紹介になってしまいましたが、本書を手に取られた際はそんな歴史を頭に浮かべながらご覧いただくと、四角形のなかに引かれたなにげない対角線の意味を、より楽しんでいただけるのではないでしょうか。