今回のテーマは、「時計」。

タイムトラベルを夢見て時を操ろうとしたり、「時間が解決してくれる」などといってすべてを時の流れに委ねてみたり。ひとは昔から「時刻を知る」という目的を遥かに超えた意味付けを時間というものに与えてきました。

本来道具として生まれ、いつしか人々のロマンとなった時計たち。本日はそんな様々な時計を紹介した書籍に迫ってみたいと思います。

時計のはじまり:「古時計 西洋と日本」

古時計 西洋と日本

- 著者

- 塚田泰三郎、 本田親蔵

- 出版社

- 東峰書房

- 発行年

- 1970年

民芸研究家の塚田泰三郎と、時計収集家の本田親蔵が、様々な古時計についてまとめた資料集。機械時計以前のものから、ぜんまい仕掛け、懐中時計などまで、西洋と日本の多種多様な古時計を掲載。

まずは西洋の時計から。

かつて時刻を調べるために使われていた最初の道具は、日時計でした。地面に立てた1本の棒がつくる影の向きや長さで、おおよその時刻を知ることができたのです。

大型日時計

こちらは19世紀頃、イギリスで用いられていた日時計の一種。正午になるとレンズに集められた光が砲身の根本にある小さな穴に的中し、その熱で火薬を発火させ、大きな音で正午を知らせてくれる仕組みになっています。心臓止まりそうだな。しかし日時計の難点は、太陽が出ているときしか役に立たないこと。そこで、水の移動を用いる水時計、灯火の燃料の使用量をみる火時計、そして砂の移動をみる砂時計など、様々な時計が生み出されました。

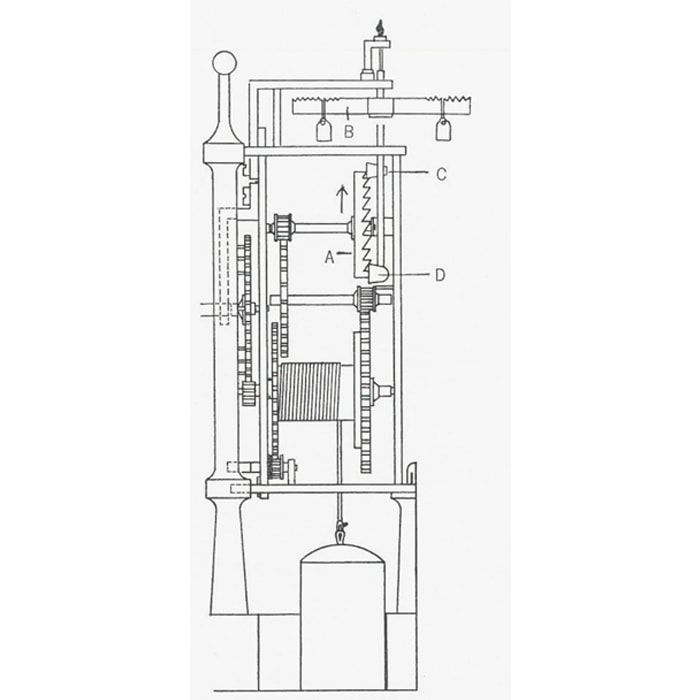

やがて私達にも馴染みの深い、機械時計も登場します。機械時計にまつわる最も古い記録は1360年、ヘンリー・ディ・ヴィックによる宮廷の塔時計です。

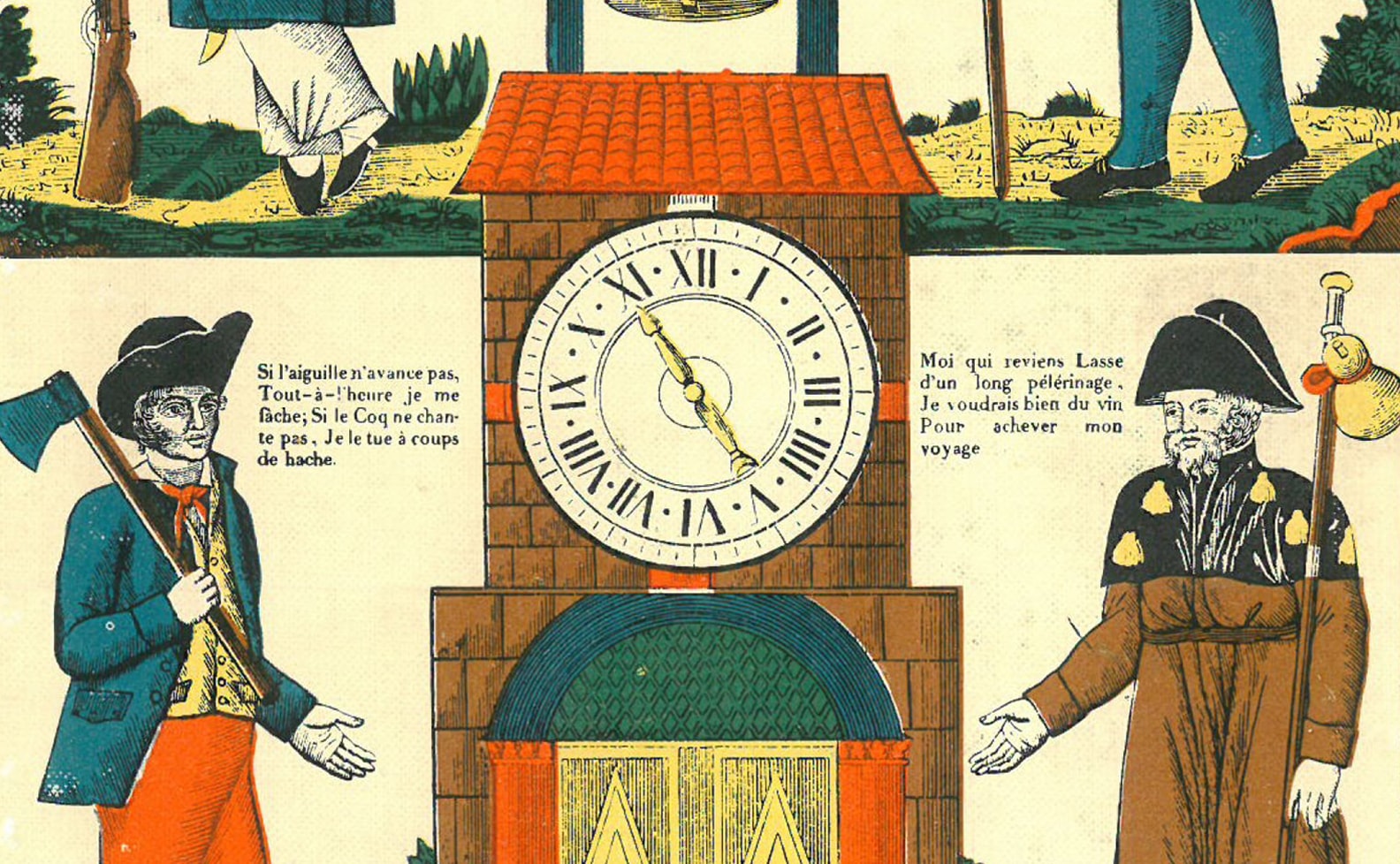

ディ・ヴィックの時計

当初、この時計の文字盤にはⅠからⅫまでのローマ数字が書かれていました。しかし、ディ・ヴィックに制作を依頼したシャール“5”世が、「Ⅴ(5)という数字はⅣ(4)から1を引いた形をしていて許せない!」という理由で書き直しを命じたため、なんと時計の文字盤に限り、4には「ⅡⅡ」という記号を用いたそうですよ。真偽のほどは定かではありませんが、本当だとしたらパワハラすぎませんか。

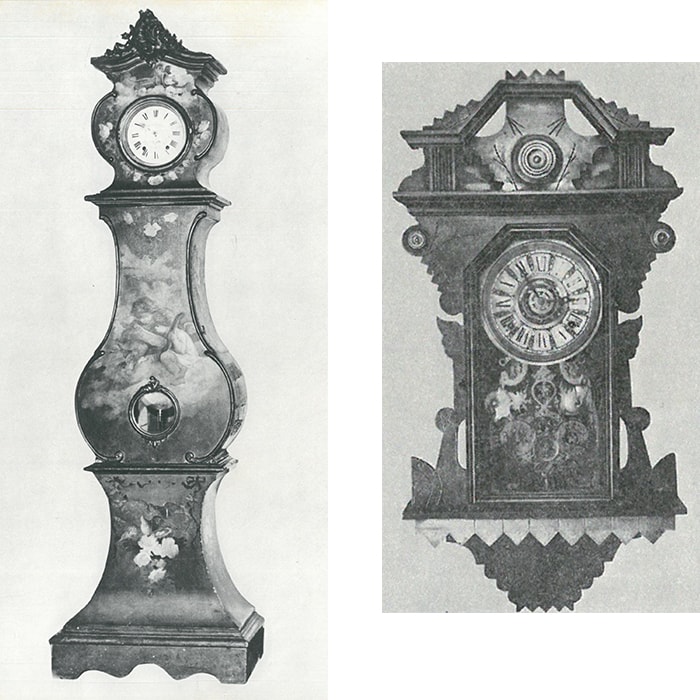

油彩人物画ランドファーザー・クロック(左)|目覚付掛時計(右)

写真左は、長枠時計とよばれる高さ約2メートルの大型時計。1750年頃の時計職人からは“祖父の頃からあった古い時計”という意味を込め、「グランドファーザー・クロック」とも呼ばれていました。もう少し小さい1.5メートルくらいのものは、おじいさんに次ぐものということで「グランドマザー・クロック」と呼ばれていたとか。なんだか可愛らしい名前ですよね。右の掛け時計にはとても華やかな装飾が施されています。時報には鉄線の渦巻きが鳴り、目覚ましには鈴が鳴るそう。うん、やっぱり時報は大砲より鈴の音がいい。

懐中時計

懐中時計いろいろ。なんと綺羅びやかな...!驚くべきは、新品のようにきれいで動きも良好なものがこれらの中にはいくつもあるということ。まさに生きた化石のごとく、当時の時と空気を閉じ込めたまま、現代まで息づいているのです。

さて、そろそろ和時計の紹介をはじめなくては。

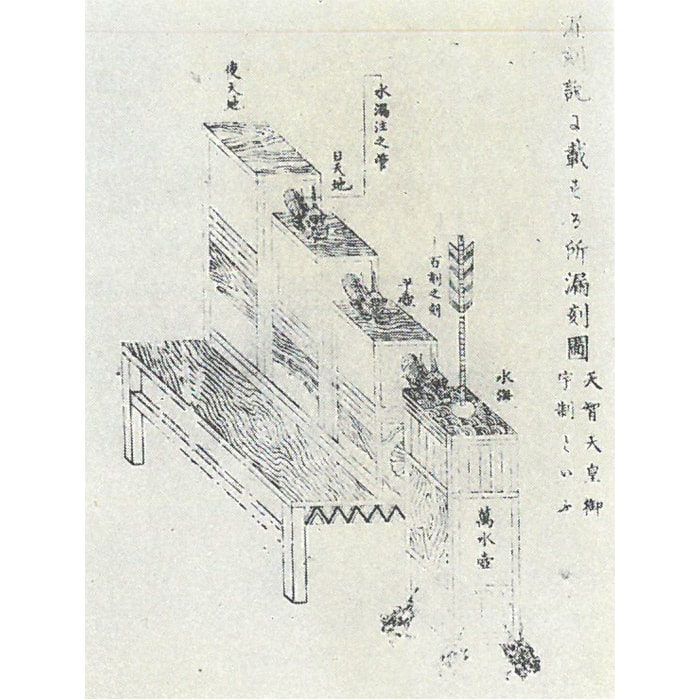

漏刻の図

日本において時刻をはかる最初の器具として知られているのが、天智天皇の設けた「漏刻」。こちらは字の通り、水時計です。ちなみに、天智天皇がこの漏刻を備えた日は、太陰暦でいうと4月25日。それを太陽暦へ当てはめた6月25日が、大正9年に定められた「時の記念日」です。(知らなかった!)

そして16世紀半ば(室町〜安土桃山時代)には日本にはじめて西洋時計が持ち込まれ、和時計は西洋との時制の違いから独自の発展を見せていきます。その後江戸時代の鎖国を経て、太陽暦と定時法の採用によってこれまでの和時計から西洋式の新式時計移り変わるなど、時代の荒波に揉まれながらその姿形を変えていったのです。

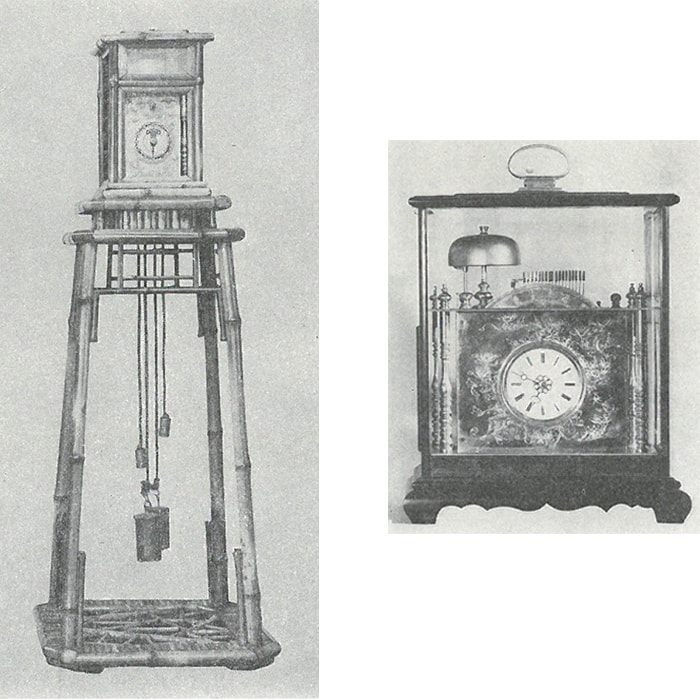

台時計(左)|枕時計(右)

左の台時計、なんと4脚の台はすべて竹製!接続部分とかどうなってるんだろう。右の枕時計の上板には円弧が取り付けられています。これが左から右にまわり、春分、夏至、秋分、冬至などどいった文字が出てきて、四季の移ろいを教えてくれるというもの。このしかけ、現代人こそ必要な気がする。

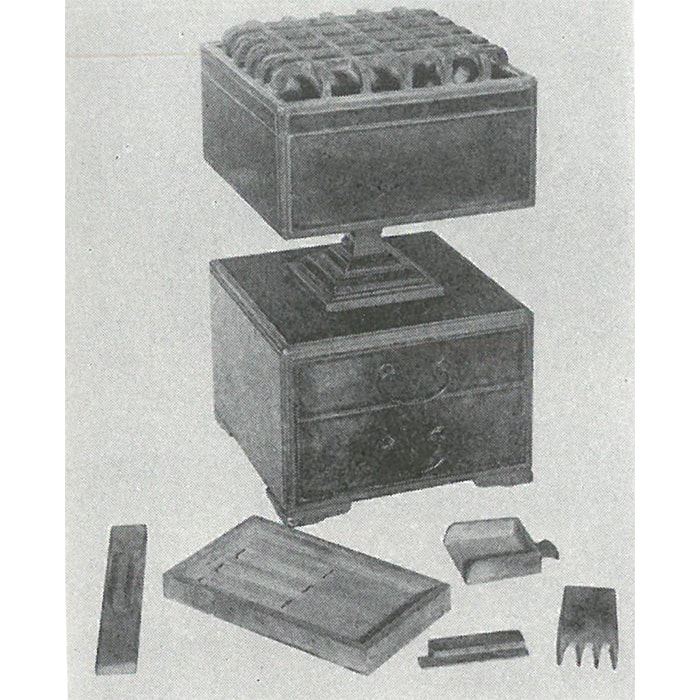

香時計

こちらは灰の中に規則正しく埋めた香の燃え方によって時刻を知ることができる香時計。何時何分何秒といった詳細な時刻を知る必要がなく、ふと目を向けたときゆるやかに流れたときの経過を知る。それでこと足りる生活って、なんだか贅沢ですよね。

こちらの「古時計」ですが、85部限定の限定特装版もおすすめ。

まるで重箱のような木函に革表紙、文字盤を模した陶板、口絵には川上澄生の版画も収められています。時計への憧れと発展への敬意が感じられる一冊です。

古時計 限定特装版

- 編集

- 塚田泰三郎、本田親蔵

- 出版社

- 東峰書房

- 発行年

- 1971年

民芸研究家の塚田泰三郎と、時計収集家の本田親蔵による、古時計の写真集。口絵版画は川上澄生、表紙陶板は滝田項一、写真は野堀成美。85部限定の特装版。

写真家の愛した時計:「古時計 西洋と日本」

古時計百種百話 1

- 著者

- 緑川洋一

- 出版社

- 矢来書院

- 発行年

- 1976年

緑川洋一による古時計の写真図録。香を焚いて時をはかる香時計や、ブロンズ像で飾られた優雅なフランス置時計など、ロマン溢れる古時計の数々を百枚の写真と百篇のエッセイで紹介。

松井須磨子の置時計

こちらは明治の終わりから大正時代にかけて一世を風靡した女優・松井須磨子が、舞台の小道具として使用していた置き時計。整形の後遺症、2度の離婚、恋人が亡くなった悲しみの果ての後追い自殺など、彼女の波乱に満ちた人生を思うと、華やかな時計にもどこか寂しさが宿っているように見えるから不思議。

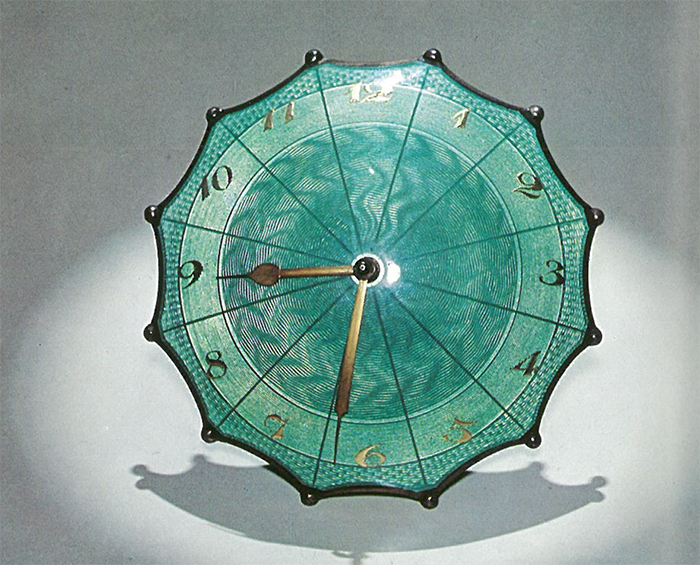

傘置時計

美しい緑色をした日傘の時計は、内側に機械が隠されており、柄を回してゼンマイを巻くしくみ。素敵。つづく第2巻では、海外で出会った時計の数々を紹介していきます。

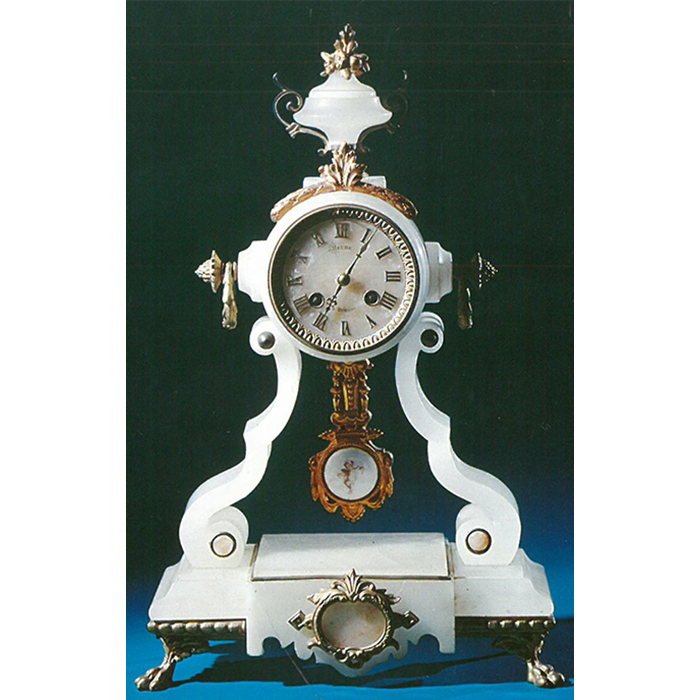

サンルイの宿の置時計

こちらは、著者がパリの定宿としているホテル・サンルイ近くの古道具屋で購入した一品です。石造りの壁、ペチカが燃える居心地のいい部屋、そして美しいマダム。著者が綴るエッセイから、そんな旅先の情景も目に浮かぶよう。

パリの置時計

木製の胴に全面鼈甲が貼り付けられた置き時計は、まるで新品のような艶やかさ。購入時、店主が著者へ贈った言葉は「LIKE BABY(子供のように大切に)」。著者が店を出た後も、店主のおやじさんは著者の姿が遠ざかるまで店先から見送っていたそうです。本当の我が子のように大事にしていたんでしょうね。その土地の風土や歴史、そして前所有者の愛着。そのすべてを見てきた時計自身の記憶をたどるようなエピソードは、読者を心地よいノスタルジーへと誘います。

時計のあるシーンを辿る:「時計」

時計 博物蒐集館

- 著者

- 梅田晴夫

- 出版社

- 青土社

- 発行年

- 1979年

フランス文学者、劇作家、小説家などとして活動した梅田晴夫が、時計の魅力や歴史などについて綴ったエッセイ集。

たとえば「戯曲のなかの時計」では、1961年にパリで上映された「振り子時計」という題名の芝居について紹介されています。

登場するのは長く連れ添い、代わり映えしない毎日にうんざりしている平凡な夫妻。息子夫婦らとピクニックへ出かけることだけを楽しみにしていましたがそれすら中止になり、しかたなくその日は2人だけで出かけることにします。

登場するのは長く連れ添い、代わり映えしない毎日にうんざりしている平凡な夫妻。息子夫婦らとピクニックへ出かけることだけを楽しみにしていましたがそれすら中止になり、しかたなくその日は2人だけで出かけることにします。 かつての愛し合った若き日々を思い出してみても、余計に今が虚しくなるばかり。散々な気持ちで帰路につくと、突然夫のルピナが発作に襲われてしまいます。命の危機に触れて初めて、2人は改めてお互いのかけがえのなさに気が付き、再び愛を取り戻していくのです。そんな夫婦の関係はまるで、行ったり来たりを繰り返し、バランスを取りながら揺れ動いている「振り子時計のようだ」というお話。

かつての愛し合った若き日々を思い出してみても、余計に今が虚しくなるばかり。散々な気持ちで帰路につくと、突然夫のルピナが発作に襲われてしまいます。命の危機に触れて初めて、2人は改めてお互いのかけがえのなさに気が付き、再び愛を取り戻していくのです。そんな夫婦の関係はまるで、行ったり来たりを繰り返し、バランスを取りながら揺れ動いている「振り子時計のようだ」というお話。時計のあるシーンに見え隠れする人生の機微。冒頭に書いた、ひとが不思議と時間や時計に抱くロマンや意味付けの理由も、なんとなく分かる気がしてきました。

喜び、怒り、悲しみ、苦しみなどを味わいながらかたちづくられていく人生。そんな時の流れを可視化してくれる時計という存在に、人は自らの人生を知らず知らずのうちに重ね合わせているのかもしれません。

それでは、また。