みなさんは想像力と聞いてどんなことをイメージしますか?

「相手の気持ちを想像しなさい 」とか、「もっと想像力を豊かに発想しなさい 」というセリフは、日常的によく使われる言葉でもあります。 わかってはいるけどなかなか難しい。。

では想像力 とはなんでしょう?

本来形の決められていない生理的刺激や衝動を変換する能力のことを想像力と呼び、多くの変換パターンを持つことで日常の呪縛からの解放の手助けになり、人生をより面白くさせることができる。経験の多い人は想像力が豊か、と言われる所以はこのことからも説明できます。

多少強引ではありますが、今回は多くの変換パターンを手に入れ想像力を養うにはもってこいの博覧強記・荒俣宏をご紹介します。

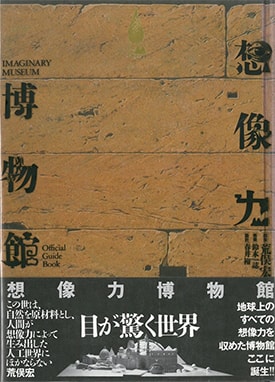

荒俣宏の想像力博物館

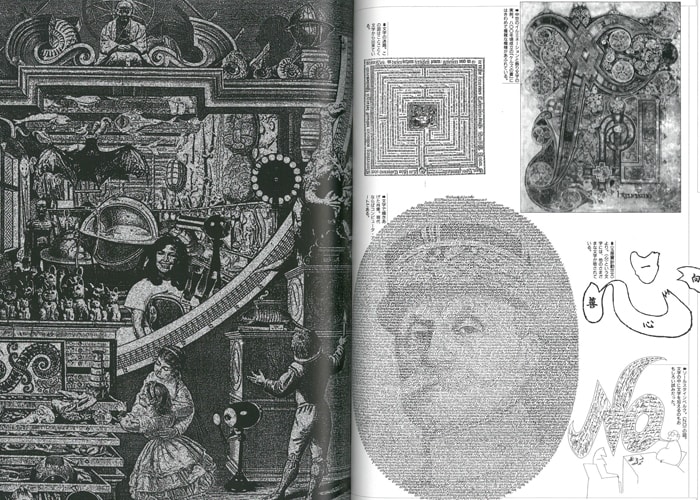

世界初の総合図像史研究施設をめざして創設された「想像力博物館 」は歴史文化を再発掘し、その収集と展示に力を注ぎつづける博物館です。本の中で。荒俣宏は著者ではなく館長。

上の写真はその正面の姿。

世界初の総合図像史研究施設をめざして創設された「想像力博物館 」は歴史文化を再発掘し、その収集と展示に力を注ぎつづける博物館です。本の中で。荒俣宏は著者ではなく館長。

上の写真はその正面の姿。視覚、万象、生物、比較/類似、流通/増殖と大きく5つに分類された展示室はもちろんのこと、ホール特別展示室、想像力文字展示室、ライブラリー、オリジナル商品を販売するショップと本物の博物館もびっくりの充実度。なぜならこの本自体が建設提案書なのです!(ホントかウソかはわかりません。)

貴重な図版と文字量に圧倒されますが、どのページを開いても新鮮な驚きを得られます。一つづつ紹介してたらきりがないので、気になった部分を少しご紹介してみます。

第1章/視覚

人間文化におけるヴィジュアル表現の最初の動機とは「自然は不完全である 」という認識があり、人間が所有した最初の科学は「視覚 」である。なるほど。

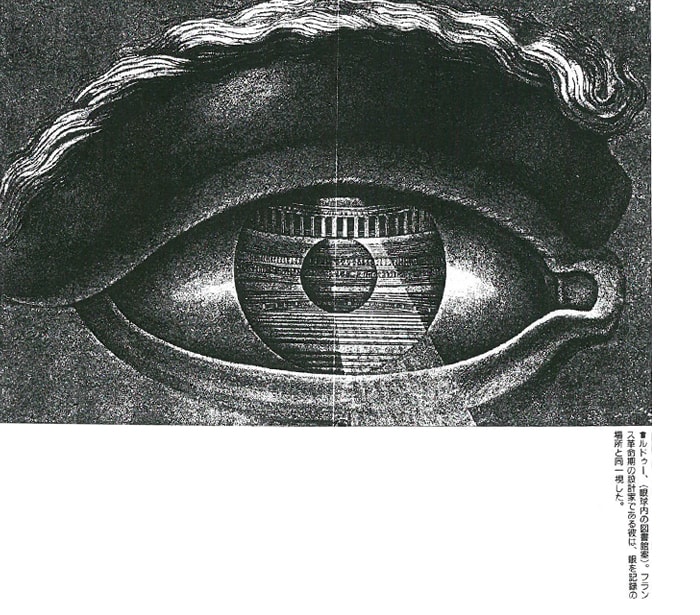

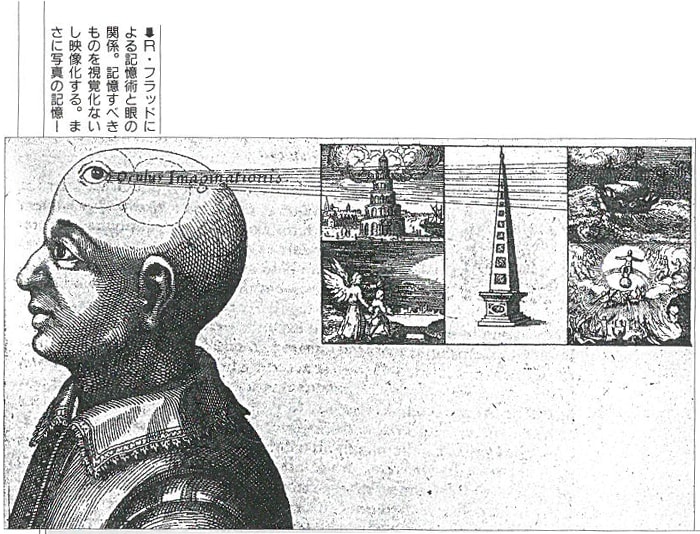

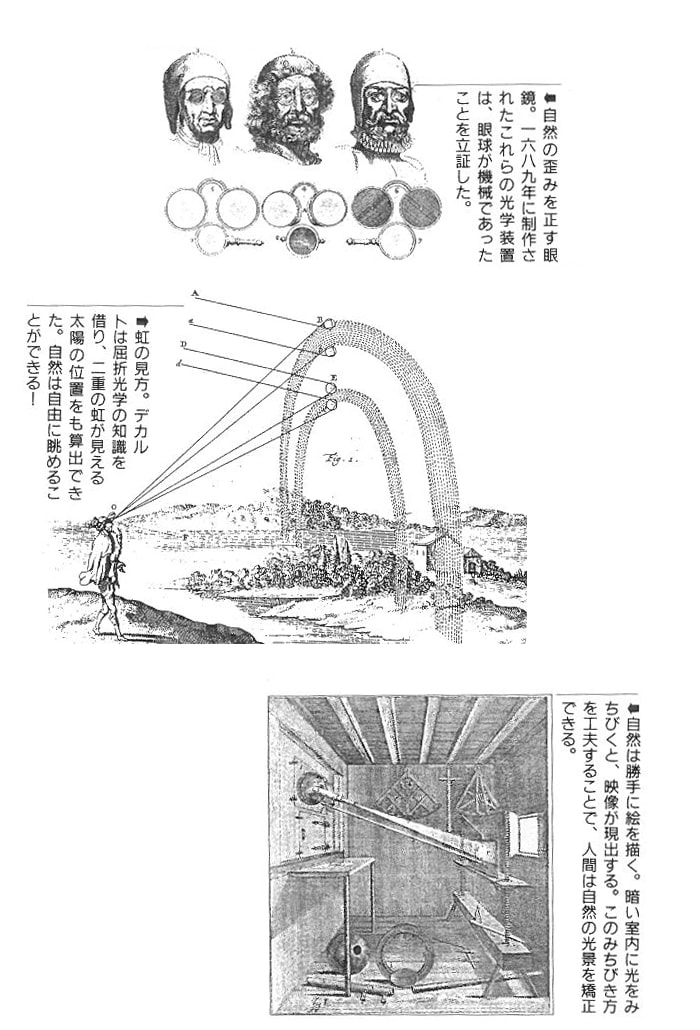

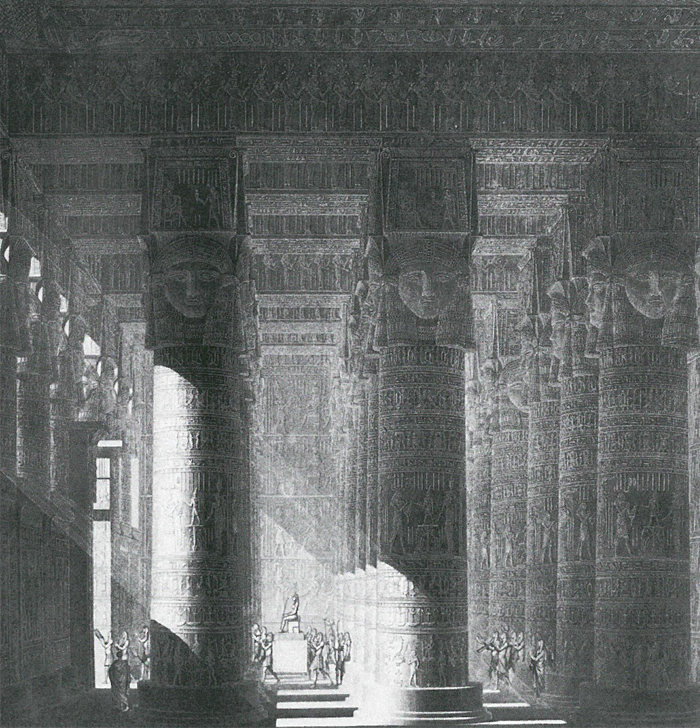

1章/視覚より

1章/視覚より「美術の目的は不完全さを補うこと 」

画家たちは目に見えない光景をイメージすることを求められた。

画家たちは目に見えない光景をイメージすることを求められた。 1章視覚より「自然の不完全さを補う技法」

1章視覚より「自然の不完全さを補う技法」見えないものを視覚として現出させる力は宇宙生成の原理である「数の叡智 」にある。自然の欠点を補う技法として、虹を見て太陽の位置を算出し、光の屈折を利用するという方法などが次々と生み出されていく。

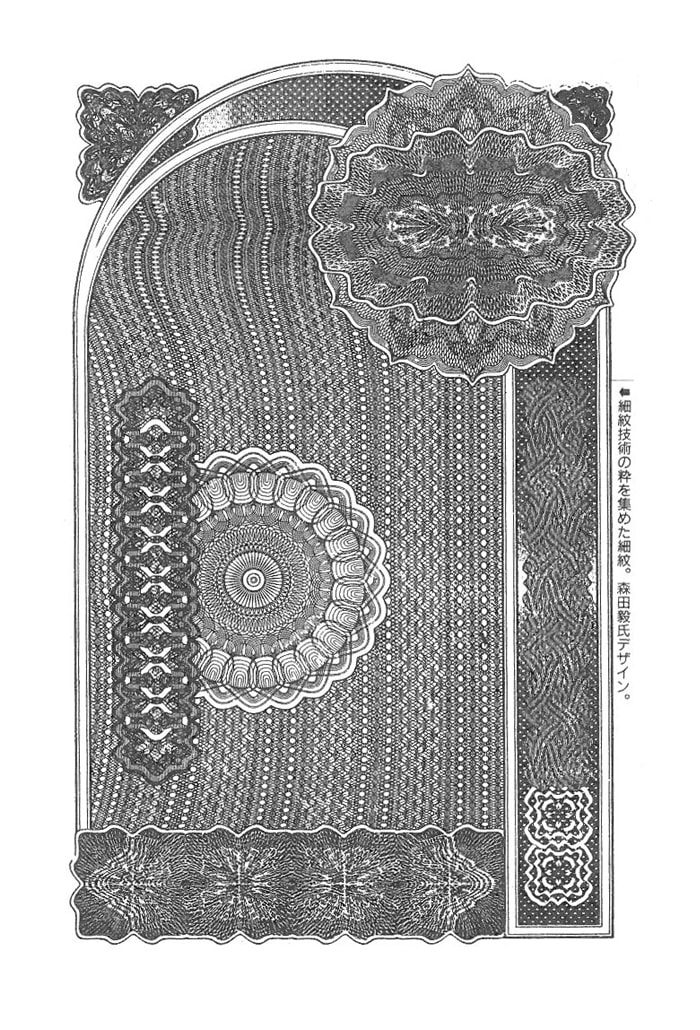

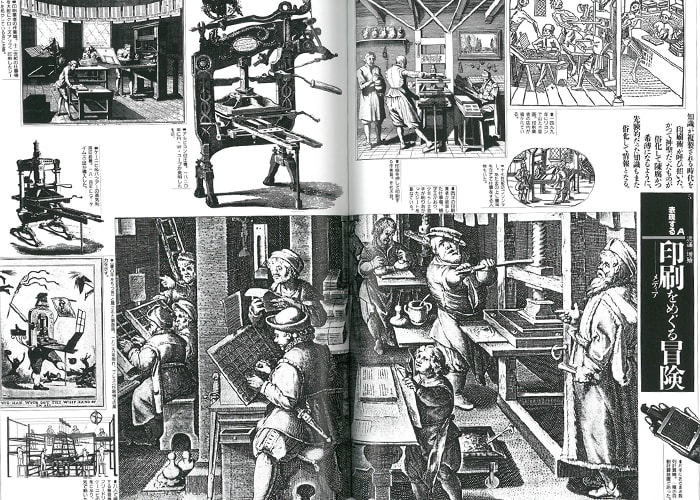

1章/視覚より「細紋の魔術」

1章/視覚より「細紋の魔術」凹版印刷技術の一分野細紋図像。今でも世界中の紙幣に利用されています。

第2章/万物

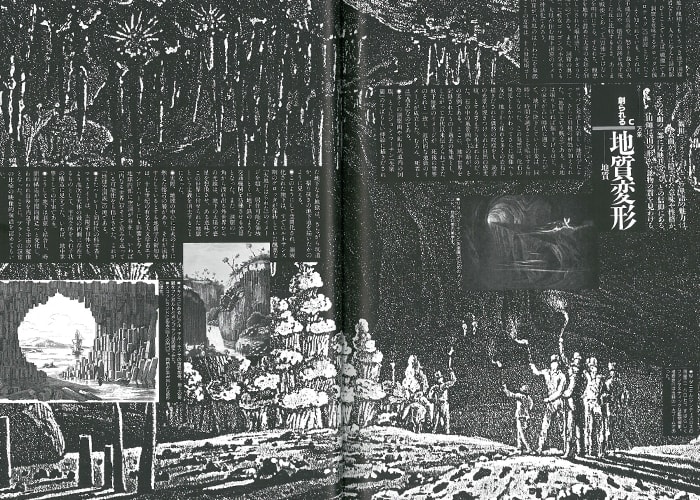

見るものと見られるものという2者がいて初めて輪郭線が現れる。見つめられる恍惚があるからこそ、平面図さえ立体にまで膨張する。 2章/万象より「地質変形」

2章/万象より「地質変形」1800年地底旅行は1大ブームとなり多くの挿絵が残る。

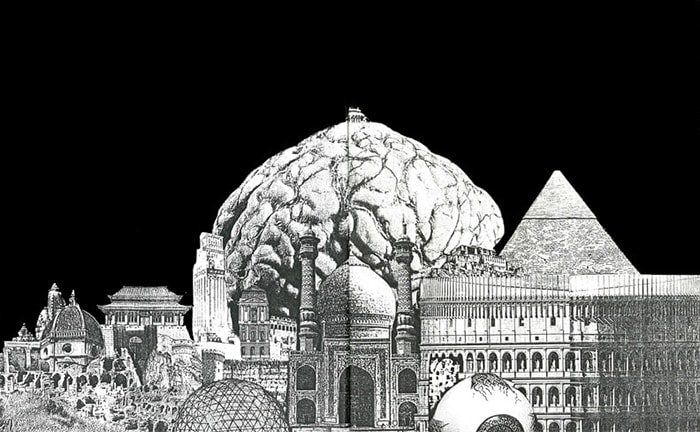

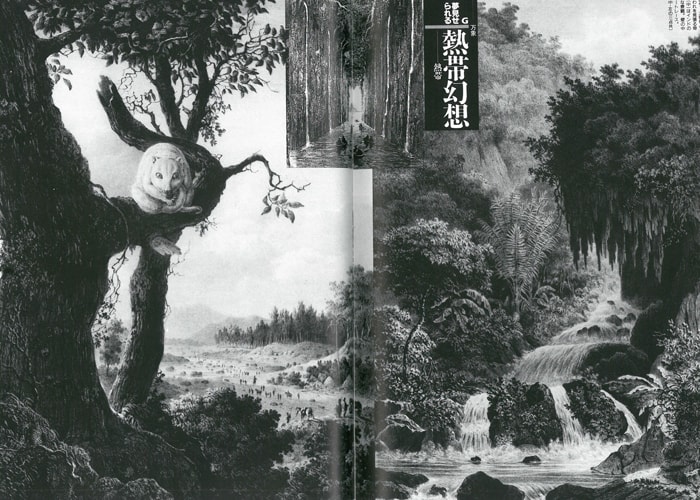

2章/万象より「熱帯幻想」「増殖するモニュメント」

2章/万象より「熱帯幻想」「増殖するモニュメント」掘れば掘るほど、探せば探すほど、古代は確実に増殖する 。

第3章/生物

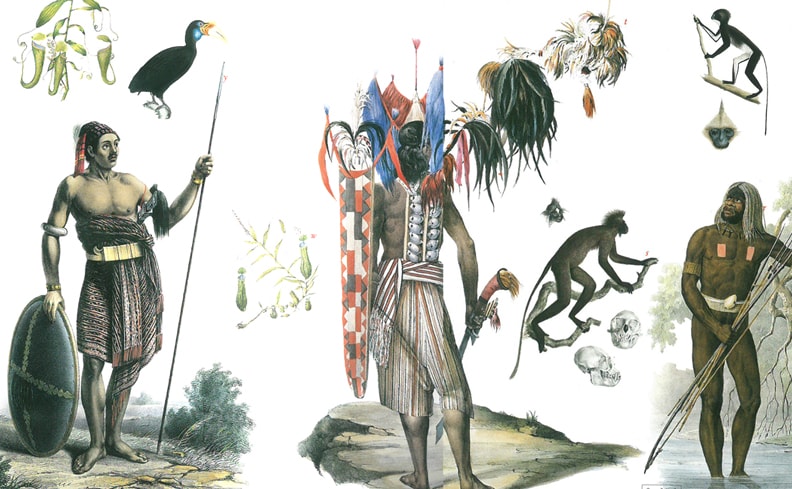

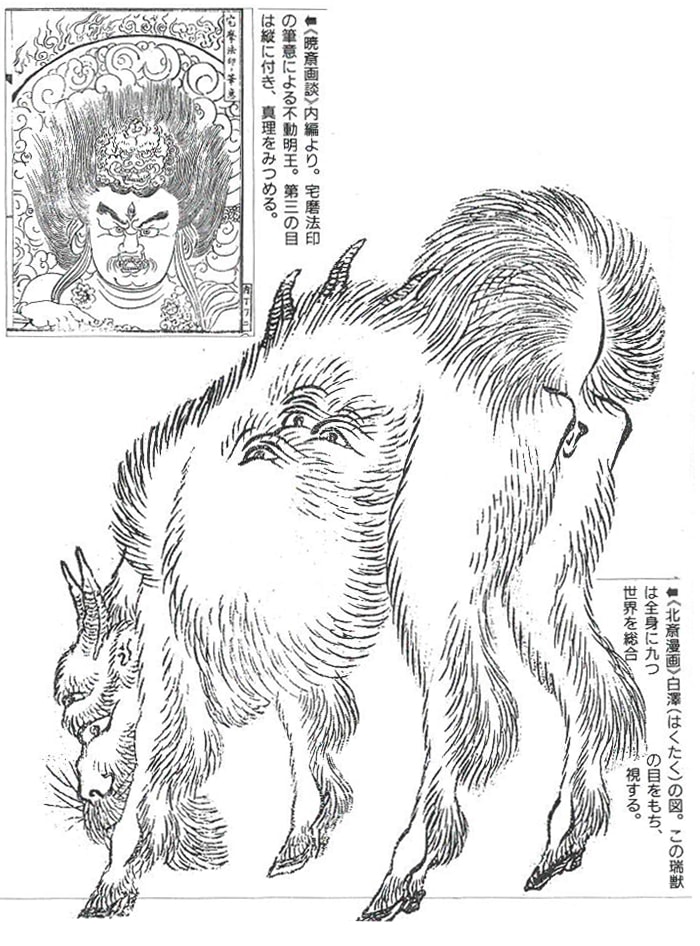

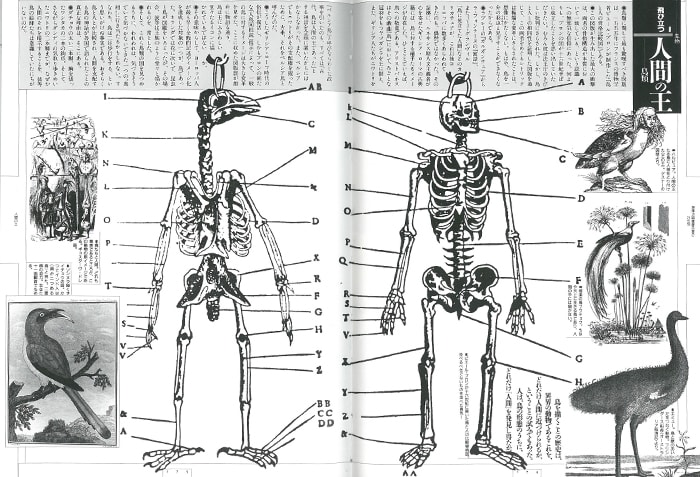

語らずとも同胞、哺乳類。異界から来た生物である、鳥類。好奇の目が向けられる魚類。寓話の由来と図版を照らし合わせる。 3章/生物より「人間の王」

3章/生物より「人間の王」16世紀ピエール・ブロンが制作した「鳥と人の骨格比較図」。なんと人間とほとんど一緒!「古代、鳥は人間の王であった 」という神話が残るほど。

第4章/比較・類似

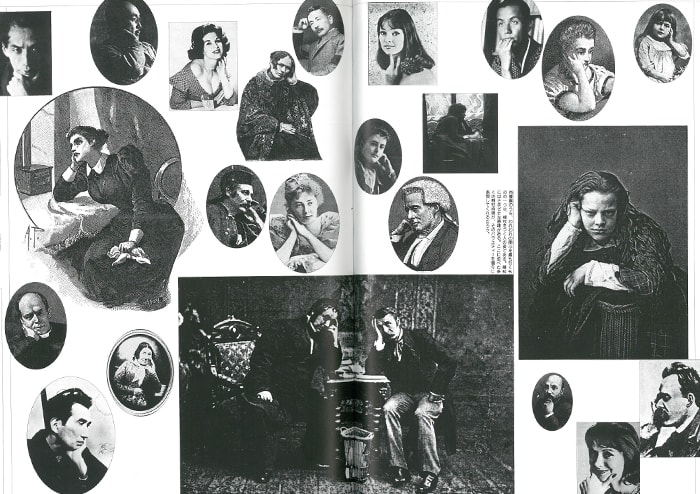

視ること、描くこと、描かれること。次のステップでは類似物を集め、見えない糸関係を発見する。 4章/比較・類似より「表情の刻印」

4章/比較・類似より「表情の刻印」同じ頬杖をつく人でもさまざまな意味を持つ。

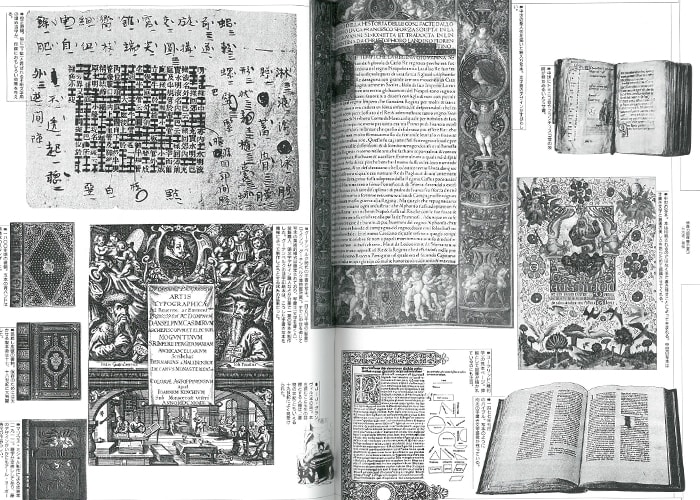

第5章/流通・増殖

流通と増殖を最後のステップとして図像に経済性を与える。こうなって初めて図像は外へ向けて歩き出す。

1〜5章まで通すとものすごい納得感。荒俣宏の探究心と貴重な図版の数々、論理立てた説明に時を忘れてしまいました。

こんな博物館が実際にあったら絶対面白いんだけどなぁ。未だ出来てないところを見ると頓挫したんでしょうか。残念。

1〜5章まで通すとものすごい納得感。荒俣宏の探究心と貴重な図版の数々、論理立てた説明に時を忘れてしまいました。

こんな博物館が実際にあったら絶対面白いんだけどなぁ。未だ出来てないところを見ると頓挫したんでしょうか。残念。想像力博物館

- 著者

- 荒俣宏

- 出版社

- 作品社

- 発行年

- 1993年

荒俣宏の自然科学にまつわる知識と鈴木一誌の装丁センスを結集し、誌上に建てられた想像力博物館。視覚が休まることのない、驚異の博物学ワールドが広がる。

最後に書かれたこの文書は、現在でもさらに加速していますよね。

想像力鍛えとかないと。