動植物や昆虫など、身の回りのいきものを優しいまなざしで見つめ、明るい色彩で描いた作品を残した画家・熊谷守一をご紹介します。

個人的にも大好きな画家で、東京国立近代美術館で開催された展示会「没後40年 熊谷守一 生きるよろこび」を観たくて、当時住んでいた広島から上京したことを思い出します。良い展示だったなぁ。

今回はその図録に掲載されている作品を元に、氏の人生と画風の変化を辿っていきたいと思います。

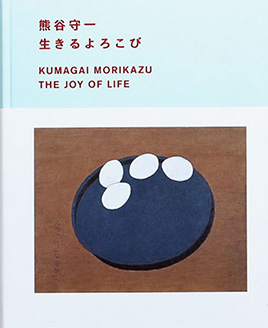

没後40年 熊谷守一 生きるよろこび

- 編集

- 東京国立近代美術館、日本経済新聞社文化事業部

- 出版社

- 日本経済新聞社

- 発行年

- 2017年

初期の重厚感ある作品から、猫などをモチーフに鮮やかな色彩とくっきりとした輪郭で描く代表作まで、豊富なカラー図版を収録。

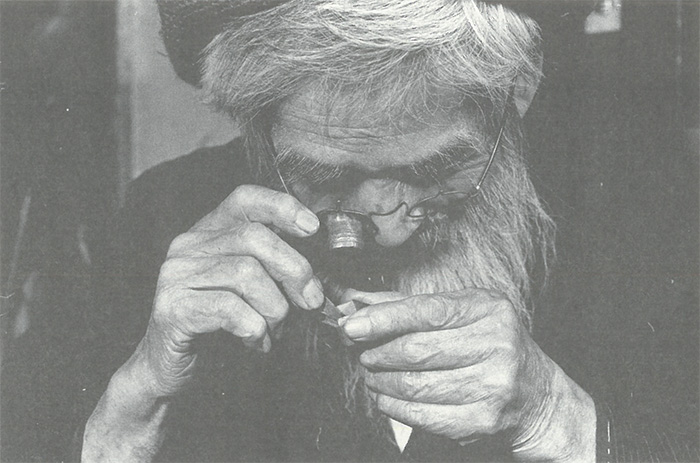

科学者 熊谷守一

熊谷守一は1880年(明治13年)、岐阜県に生まれました。画家を志し、20歳で東京美術学校(現在の東京藝術大学)に入学します。この頃関心をもっていたのは光と影について。

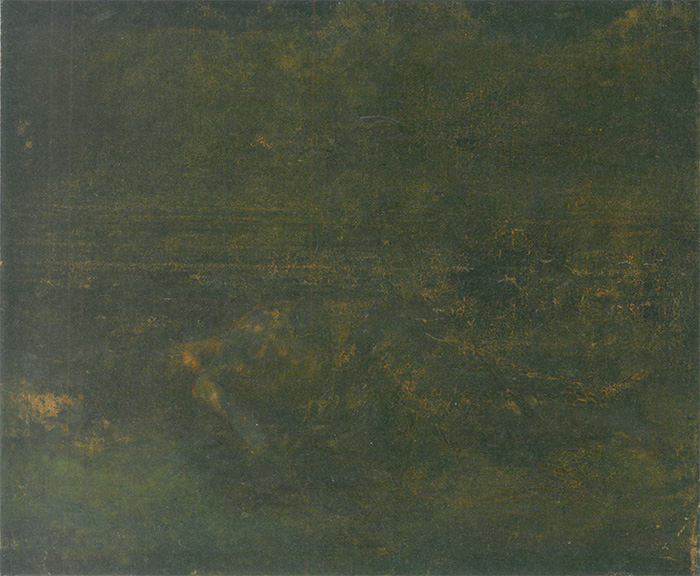

轢死|1908年 (経年で識別しにくくなっていますが、よく見ると女性が横たわっています)

列車に飛び込んで自殺した女性を描いた「轢死」や「蝋燭」などの作品やノートから、暗闇の中で対象がどう見えるかを研究していたことが分かります。

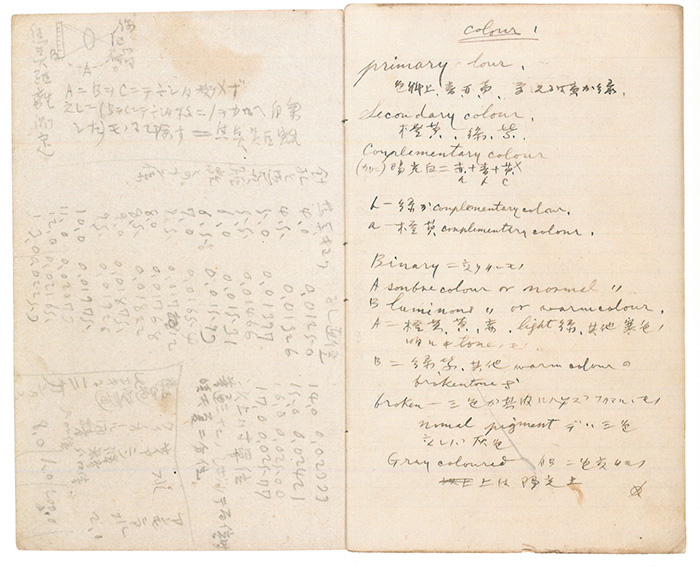

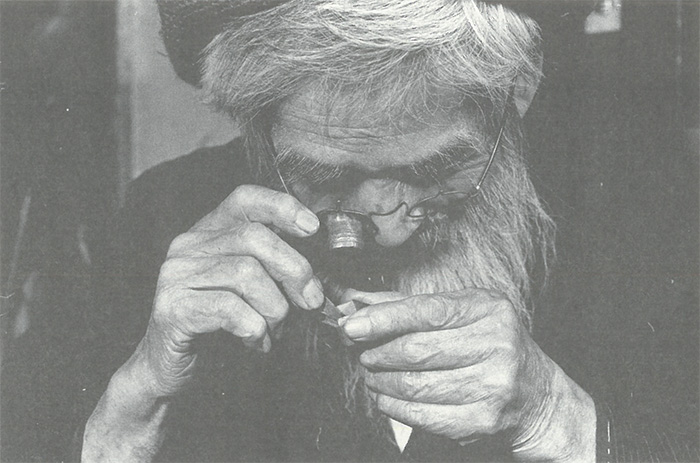

焦点距離と色彩学を研究したノート

光と影は熊谷守一の生涯のテーマとなっていきますが、その他にも色彩理論を追求したり、音の振動数の計算に一年間没頭するなど、実は科学者のような一面ももっていました。

山形風景|1936年

1930年代からは、裸婦や風景を多く描いています。逆光に縁取りをした赤い輪郭線が登場し、熊谷作品の特徴の一つとして定着していきます。

夜の裸|1936年

谷ヶ岳 |1940年

ちなみに二つのモチーフに関連性を見出した氏は、こんな興味深い言葉を残しました。景色をみているのです。そうすると、それが裸体になって見えるのです。つまり景色を見ていて、裸体が描けるんです。

この言葉をふまえて上の二つの作品を見てみると、確かに似ている。裸体のなだらかな曲線からも自然の美を感じとっていたとは。熊谷守一の豊かな感性に触れられた気がします。

影の時代

守一は生涯で5人の子どもをもうけますが、次男と三女を早くに亡くし、戦後間もなくして長女・萬も21歳の若さで亡くなります。経済的にも厳しかったこの時期。氏にとって辛い時期だっただろうと推測します。

病床の娘に元気に起き上がってほしいという願いを込め、魔法をかける感覚だったのかもしれませんね。

萬の像|1950年

長女・萬を描いた作品。「轢死」を描いた時に、横にしたキャンバスを縦に向けると、倒れた女性が生き返ったように見えると気づいていた氏は、寝ているはずの萬を縦向きに描きました。病床の娘に元気に起き上がってほしいという願いを込め、魔法をかける感覚だったのかもしれませんね。

自然を見つめるまなざし

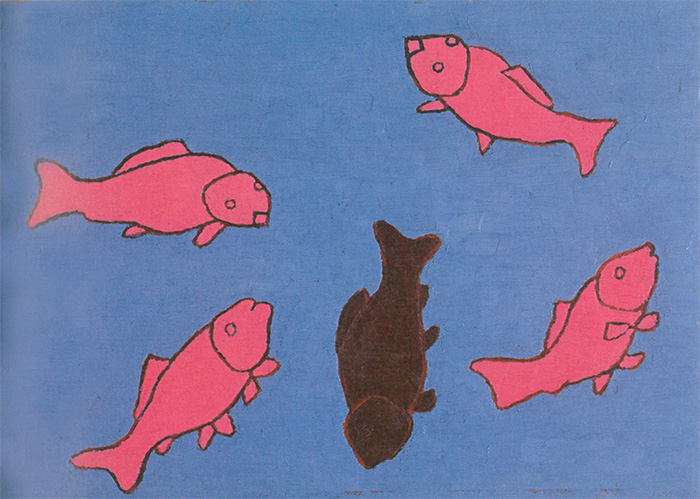

稚魚|1958年

1950年代になると、明るい色彩やくっきりとした輪郭線など、晩年の作風がほぼ完成。「稚魚」はアンリ・マティスの作品「ダンス」を参考にしたとされており、海外の画家を意識していた時期があったことが分かります。

雨粒|1961年

こちらは個人的に好きな作品。雨粒を描いているのですが、白い雨粒がまさに今落ちてきたような躍動感。中間色の中にパッと明るい白をもってくることで、雨粒が動いているような錯覚に陥ります。

眠り猫|1959年

自宅で飼っていた猫もよく描いています。のびのびして気持ち良さそうだなぁ。

雨来|1968年

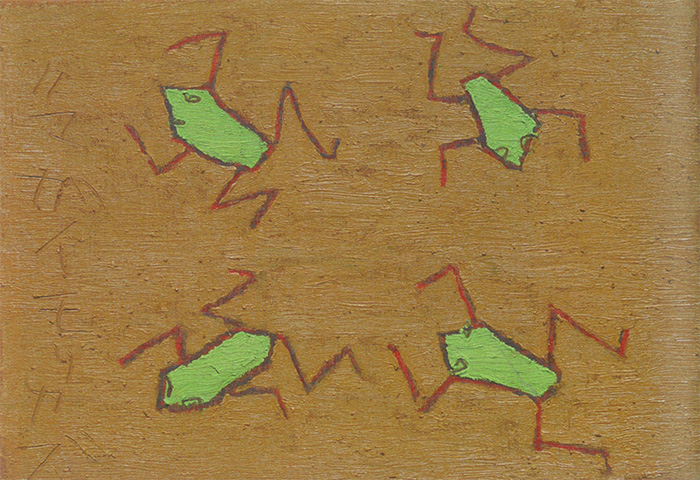

蟻|1970年

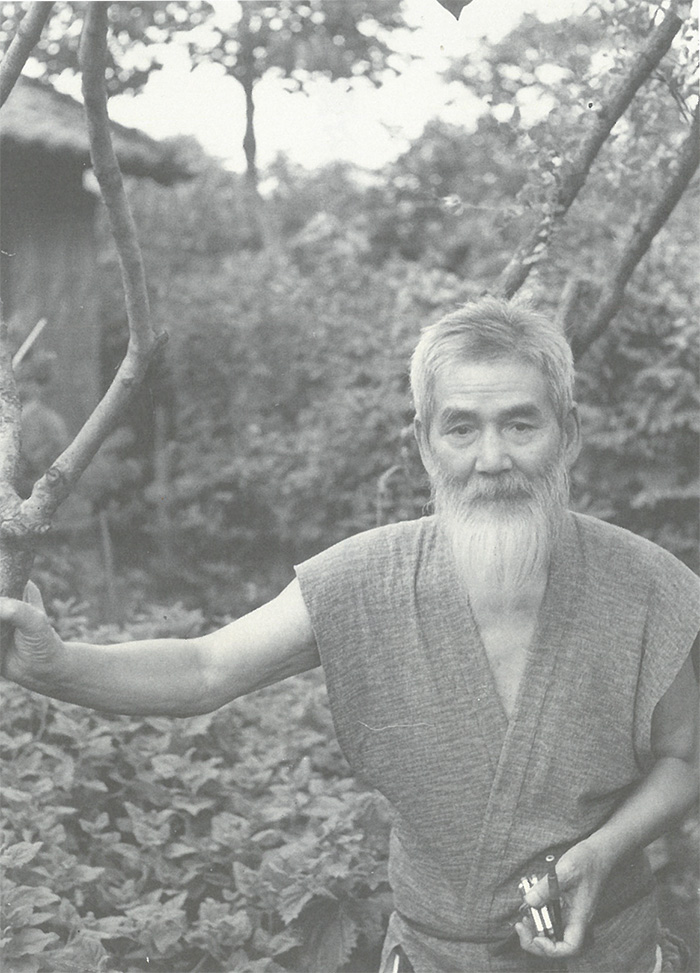

70年代後半に身体を壊してからは、自宅の庭で小さな虫や植物を観察し作品のモチーフにしています。よく仙人のよう、と例えられる熊谷守一ですが、30年間一歩も家の外へ出なかったエピソードもその印象を強めたのでは。それでも84歳でパリにて個展を開いたり、87歳で文化勲章に内定されたり(なんと辞退しています)と、生涯にわたって絵を描き続けた画家でした。

神様のような人

朝の日輪|1955年

光と影の研究してきた氏が、光源の太陽そのものを描いた作品がこちら。30歳の頃にすでに構想していたとされますが、70歳を越えて完成しました。中心の白い丸から光が広がり、神々しさすら感じられます。

先生は余りにも人間的で、しかも人間の世界の中でまるで汚れの取り付かない原点、つまり神様にもっとも近い「正に人」というしかなく、仙人はもとより比べられる人などいない

ギャラリームカイのオーナー・向井加寿枝が綴った言葉。

長年氏に接してきた向井さんの文章を読んでいると、熊谷守一がどれだけ稀有な人だったか分かります。

赤い線 それは空間 思い出の熊谷守一

- 著者

- 向井加寿枝

- 出版社

- 岐阜新聞社

- 発行年

- 1996年

向井加寿枝が熊谷守一について綴ったエッセイ集。「大変な人に出会った」「庭は大自然の一角」「心に残る言葉と作品」など、尊敬と感動にみちた熊谷守一との思い出を語る。

絵を褒められたい、有名になりたいという欲を持たず、ただひたすらに描き続けた孤高の画家・熊谷守一。

様々な出来事を乗り越え、95歳にしてなお「いつまでも生きていたい」と語った氏の作品からは生命力が溢れています。そして小さくても懸命に生きるいきものたちへの尊敬のまなざしを、わたしも忘れずにいたいと思うのです。

様々な出来事を乗り越え、95歳にしてなお「いつまでも生きていたい」と語った氏の作品からは生命力が溢れています。そして小さくても懸命に生きるいきものたちへの尊敬のまなざしを、わたしも忘れずにいたいと思うのです。