ろうそく等伯

高澤ろうそく

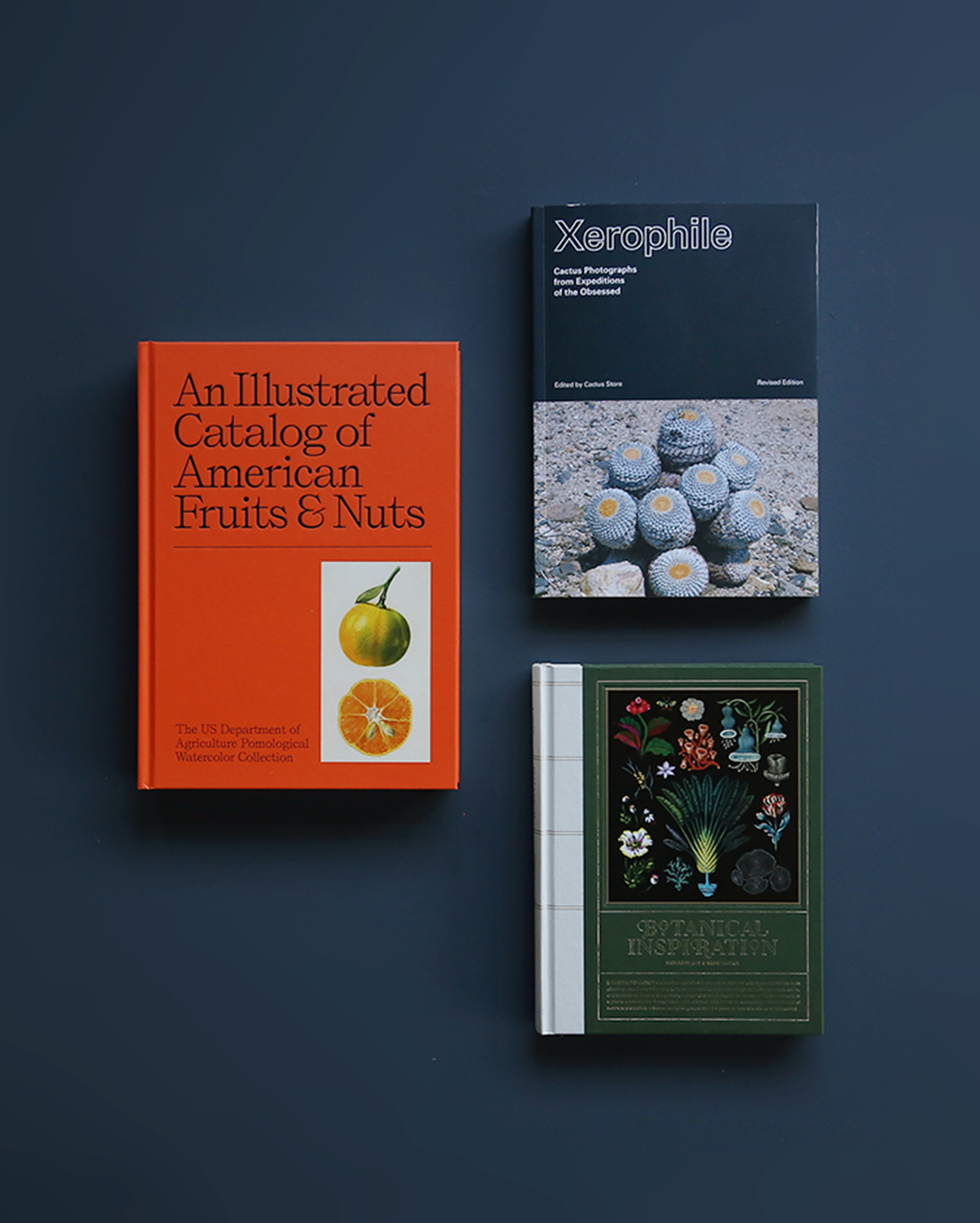

高澤ろうそくの「ろうそく等伯」。原料に福岡県筑後で採れる櫨(はぜ)の実を使用した、ひとにも環境にも優しいろうそくです。高さ約8cmのろうそくが7本と、こま燭台小が1つが桐箱にはいった3号燭台セット/高さ約11cmのろうそくが2本と、こま燭台小1つが桐箱にはいった6号燭台セット/あひるのかたちをした真鍮製の「ろうそく消しあひる」。贈り物にもおすすめ。

小川のせせらぎや、小鳥のさえずり、森林の木漏れ日、蛍の光など、わたしたちが心地いいと感じられる不規則なリズムやパターンとして知られる「1/fゆらぎ」。ろうそくの炎にみられるゆらめきもそのひとつ。

まだ薄暗く寒い朝、ほっと一息つきたい夕食後。

ゆらゆらと優しく灯るろうそくの火は、心を静め、ゆっくりと過ぎる時に思いを馳せるひとときを与えてくれます。

江戸から明治にかけ北前船の寄港地として栄えた七尾の地は、各地から原料が集まり、出来上がったろうそくを運ぶことができたことから、かつてろうそくの生産が盛んに行われていました。創業以来100年以上を経て、現在では石川県で七尾和ろうそくを作っているのは、高澤ろうそく1軒のみ。

伝統を守りながらも現在の暮らしに寄り添う、ろうそくにまつわる様々なプロダクトを手掛けています。

和ろうそくは、筒状にした和紙の芯に、灯芯(イグサの表皮をとったスポンジ状の部分)を手巻きしてひとつひとつ作られます。

和ろうそくは、筒状にした和紙の芯に、灯芯(イグサの表皮をとったスポンジ状の部分)を手巻きしてひとつひとつ作られます。

この芯は先まで空洞になっており、吸い上げたロウと酸素が常に供給されることによって、明るく、力強い炎がうまれるのです。

石油由来の原料を用いたろうそくとは異なり、「ろうそく等伯」で使用されているのは福岡県筑後で採れる櫨(はぜ)の実。すべて植物性の原料を使用しているから、ひとにも、環境にも優しい。

石油由来の原料を用いたろうそくとは異なり、「ろうそく等伯」で使用されているのは福岡県筑後で採れる櫨(はぜ)の実。すべて植物性の原料を使用しているから、ひとにも、環境にも優しい。

さらに和ろうそくは煤(すす)が出にくく、溶けた蝋が垂れにくいのも特徴です。使うたび、においや汚れを気にしなくても大丈夫。

3号燭台セット

3号燭台セット

高さ約8cmのろうそくが7本と、岩清水久生氏がデザインした南部鉄製のこま燭台小1つが桐箱にはいったセット。贈りものにもおすすめです。

6号燭台セット

6号燭台セット

高さ約11cmのろうそくが2本と、こま燭台小1つが桐箱にはいったセット。1本の燃焼時間が約2時間10分ほどあるので、ろうそくの灯りで過ごすゆっくりと濃密な時間を堪能できます。

真鍮製のろうそく消し

真鍮製のろうそく消し

あひるのかたちをしたろうそく消しは、真鍮製。

火を消すときは、火が着いている根本の芯をくちばし部分でちゅんとつまんで、約10秒そのままに。

黒く燃え残った芯を短くすれば、炎の大きさを調節することもできます。

櫨ろうそくの制作と販売を通して櫨の植林活動の保全し、"真っ赤に紅葉する秋の風景を残していきたい"という思いからうまれる、高澤ろうそくの「ろうそく等伯」。

火を灯す人も、ロウを採る人も、そして自然も。関わる全ての人を結ぶろうそくです。

まだ薄暗く寒い朝、ほっと一息つきたい夕食後。

ゆらゆらと優しく灯るろうそくの火は、心を静め、ゆっくりと過ぎる時に思いを馳せるひとときを与えてくれます。

能登七尾で伝統を受け継ぐ高澤ろうそく

1892年(明治25年)に創業し、能登七尾で和ろうそくを作り続けている高澤ろうそく。江戸から明治にかけ北前船の寄港地として栄えた七尾の地は、各地から原料が集まり、出来上がったろうそくを運ぶことができたことから、かつてろうそくの生産が盛んに行われていました。創業以来100年以上を経て、現在では石川県で七尾和ろうそくを作っているのは、高澤ろうそく1軒のみ。

伝統を守りながらも現在の暮らしに寄り添う、ろうそくにまつわる様々なプロダクトを手掛けています。

櫨の実から生まれる和ろうそく

和ろうそくは、筒状にした和紙の芯に、灯芯(イグサの表皮をとったスポンジ状の部分)を手巻きしてひとつひとつ作られます。

和ろうそくは、筒状にした和紙の芯に、灯芯(イグサの表皮をとったスポンジ状の部分)を手巻きしてひとつひとつ作られます。この芯は先まで空洞になっており、吸い上げたロウと酸素が常に供給されることによって、明るく、力強い炎がうまれるのです。

石油由来の原料を用いたろうそくとは異なり、「ろうそく等伯」で使用されているのは福岡県筑後で採れる櫨(はぜ)の実。すべて植物性の原料を使用しているから、ひとにも、環境にも優しい。

石油由来の原料を用いたろうそくとは異なり、「ろうそく等伯」で使用されているのは福岡県筑後で採れる櫨(はぜ)の実。すべて植物性の原料を使用しているから、ひとにも、環境にも優しい。さらに和ろうそくは煤(すす)が出にくく、溶けた蝋が垂れにくいのも特徴です。使うたび、においや汚れを気にしなくても大丈夫。

長谷川等伯からインスピレーションを得た、ろうそく等伯

七尾を代表する絵師、長谷川等伯。氏の代表作であり国宝の「松林図屏風」はふるさとを描いたと言われています。「ろうそく等伯」は、七尾の海岸に続いていたという松林をイメージして制作されたものです。 3号燭台セット

3号燭台セット高さ約8cmのろうそくが7本と、岩清水久生氏がデザインした南部鉄製のこま燭台小1つが桐箱にはいったセット。贈りものにもおすすめです。

6号燭台セット

6号燭台セット高さ約11cmのろうそくが2本と、こま燭台小1つが桐箱にはいったセット。1本の燃焼時間が約2時間10分ほどあるので、ろうそくの灯りで過ごすゆっくりと濃密な時間を堪能できます。

真鍮製のろうそく消し

真鍮製のろうそく消しあひるのかたちをしたろうそく消しは、真鍮製。

火を消すときは、火が着いている根本の芯をくちばし部分でちゅんとつまんで、約10秒そのままに。

黒く燃え残った芯を短くすれば、炎の大きさを調節することもできます。

櫨ろうそくの制作と販売を通して櫨の植林活動の保全し、"真っ赤に紅葉する秋の風景を残していきたい"という思いからうまれる、高澤ろうそくの「ろうそく等伯」。

火を灯す人も、ロウを採る人も、そして自然も。関わる全ての人を結ぶろうそくです。

| 01ブランド | 高澤ろうそく |

|---|---|

| 02原料 | 櫨ロウ |

| 05燃焼時間、本数 | 3号:約1時間20分、7本 6号:約2時間10分、2本 |

| 06ろうそくサイズ | 3号:10×10×80mm 6号:12×12×110mm |

| 07箱サイズ | 3号:140×150×45mm 6号:135×115×50mm |